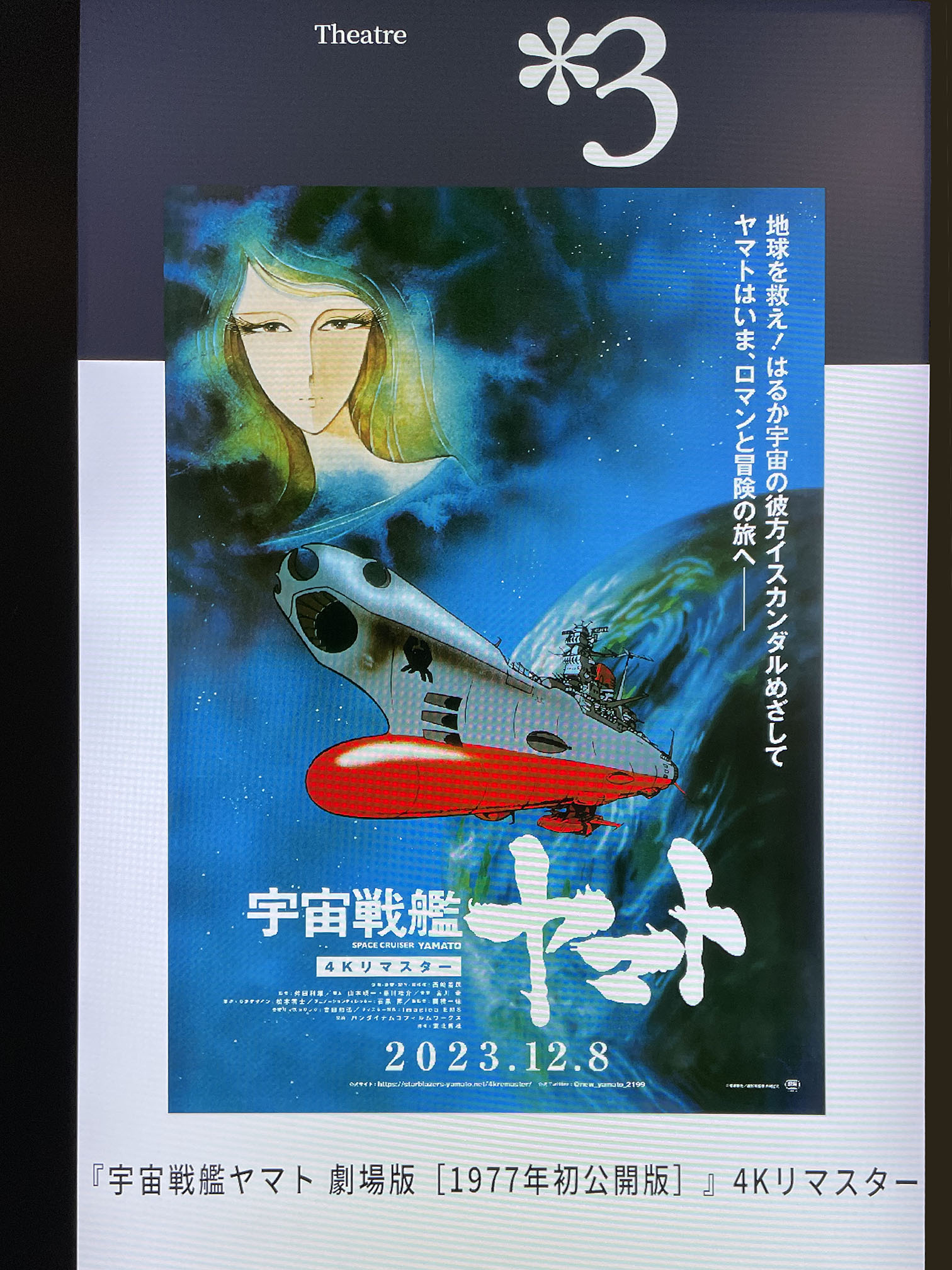

「宇宙戦艦ヤマト」1977年初公開版

新宿ピカデリーで12月30日と31日の2日間だけ限定公開されている「劇場版『宇宙戦艦ヤマト』1977年初公開版」を観ました。

やったー!

1977年当時、地元の東映パラスで観たのと同じだよー

というのも、これまでDVD等で観られた「スターシャ死亡編」は初回公開版とはセリフや編集が一部異なる別ものだったんです。

個人誌「劇伴倶楽部」にもそのことを書いたのですが、なにせ証拠がないので、記憶違いという可能性もぬぐえず。

しかし、今回「初公開版」と銘打ったヴァージョンを観て、自分の記憶が間違いでなかったと確信が持てました。

そうですよ。 これが私の「劇場版ヤマト」です。

少し説明しましょう。

12月8日から2週間限定で4Kリマスターされた劇場版『宇宙戦艦ヤマト』が公開されていました。そちらは初公開版とは編集が異なり、最後にTV版の25話のエピソードが挿入される、いわゆる「スターシャ生存編」です。

1977年初公開版は、ヤマトがイスカンダルに着いたらスターシャがすでに死んでいたという衝撃の展開(といっても事前に情報が流れていて、みんな知ってましたが)。イスカンダルに着いてからのエピソードが新作映像で挿入されています。こちらは「スターシャ死亡編」と呼ばれています。

しかし、翌年の『さらば宇宙戦艦ヤマト』の公開にあわせてTVで劇場版『ヤマト』が放送された際には、スターシャが生きているヴァージョン(「生存編」)になっていて、「えっ?」と驚いた記憶があります。

以降は「生存編」が標準になりました。

「死亡編」は『新たなる旅立ち』以降の続編につながらないことから、「正史ではない」とされて、オフィシャルなヤマトの歴史からははずれてしまったそうなのです。

しかし、1977年当時、劇場になんども通った私にとっては、「死亡編」こそが「劇場版『宇宙戦艦ヤマト』」なんですよ。

正史でなくなったからといって「死亡編」は封印されていたわけではないです。

DVD等には映像特典扱いで収録されていました。

しかし、これが問題で、私が記憶している劇場版ヤマトとは違っていたんです。具体的には、イスカンダル星を目前にしたときの沖田艦長のセリフが初公開版では新録だったのが、DVDではTV版に戻ってしまっていたりする。

なんでも、初公開版のネガが行方不明になっていて、もとに戻せなくなっていたのだとか。

それが、このたび奇跡的にネガが見つかって、4Kリマスターを経て公開されたというわけ。さらに音声も磁気テープの素材が発見されて、各段に音がよくなっています。

長年のもやもやが晴れて、すっきりしました。

あと、今回、「生存編」と「死亡編」を続けて劇場を観ることができて、映画としては「死亡編」のほうがまとまってるなぁとあらためて思いました。

「生存編」の古代守とスターシャのエピソードがどう考えても蛇足なんです。

なぜなら、ガミラス本星の戦いでドラマは終わっているから。

あとはエピローグなんですよ。

それに、七色星団でボロボロになり、ガミラス本星でボロボロになったヤマトがイスカンダルにたどりついたら、スターシャも死んでいて、最後は沖田艦長の死で幕を閉じるという、ある種、非情なトーンが劇場版(「死亡編」)の味わいなんだと最近思うようになりました。

敵も味方も傷ついて、悲劇ではないんだけど無条件のハッピーエンドでもない。戦争の虚しさと「これでよかったのか?」という余韻が心に残ります。

TV版は冒険の旅ですが、劇場版(「死亡編」)は戦記物としてまとまっている印象です。たとえて言うなら、TV版は『アルゴ探検隊の大冒険』(もしくは『西遊記』)で、劇場版は『ナバロンの要塞』みたいな感じ。

劇場は満席。

みんなこれが観たかったんだよね。

できれば、もっと多くの劇場で、長く、初公開版が観られるようになってほしいです。

1977年初公開版(「死亡編」)は4Kリマスター版Blu-rayに収録されていますので、気になる方はぜひどうぞ。

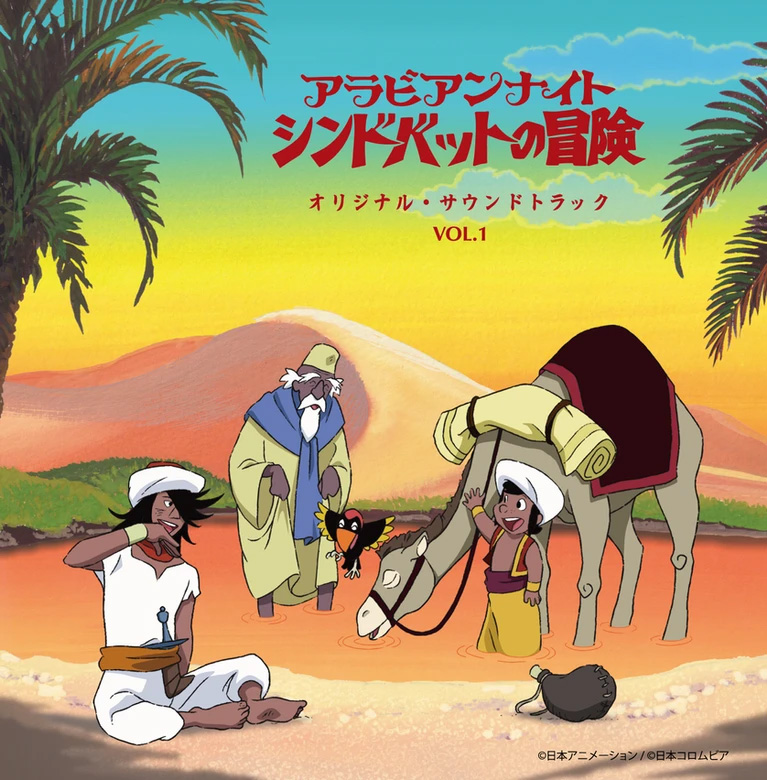

アラビアンナイト シンドバットの冒険 オリジナル・サウンドトラック

一部のアニメ音楽ファンのあいだで「いつ発売されるのだろう?」とうわさだったTVアニメ『アラビアンナイト シンドバットの冒険』のサウンドトラックCDが、12月22日についに発売されました。

『アラビアンナイト シンドバットの冒険』は1975年~1976年に放送された日本アニメーション制作のTVアニメ。「アラビアンナイト(千夜一夜物語)」を原作にアニメ化した、名作アニメのカテゴリに入れてもよい作品です。なお、「シンドバッド」ではなく「シンドバット」と表記しているのが本作の特徴。

音楽は菊池俊輔先生。主題歌は堀江美都子さんが歌っています。

数年前、フジアニメーションという独立レーベルからサウンドトラックが発売されるとアナウンスがあったのですが、なかなか発売されず、待つことしばらく…。

ようやく発売になったというわけです。

ちなみに私は特に(構成・解説などに)かかわっていません。

本作の音楽集アルバムはこれが初。しかも、「VOL.1」というのですから、続巻もあるのか!と期待がふくらみます。

いまのところAmazon等のメジャーなショップには置いていませんが、サントラ専門ショップ〈ARK SOUNDTRACK SQUARE〉さんで取り扱いが始まりました。送料は450円なので、メーカー直販よりお得です。また、一度の注文につき何枚でも同額ですし、1万円以上購入すると送料は無料になるので、この機会にほかのサントラも一緒に入手してもよいかもしれません。

劇伴倶楽部忘年会2023、終了しました

12月23日に明大前「Cafe Bar LIVRE」で開催した劇伴倶楽部忘年会2023 特集松本零士メモリアル」、無事終了しました。

たくさんのご来場、応援ありがとうございました!

お楽しみいただけましたら幸いです。

私のDJタイムは下記のセットリストでお送りしました。

01. 幻想軌道序曲/リヒャルト・シュトラウス、宮川泰、平尾昌晃作曲、宮川泰編曲(大交響詩「幻想軌道」より)

02. キャプテンハーロック(テレビまんがアクションシリーズ)/水木一郎(『宇宙海賊キャプテンハーロック』OP主題歌)

03. 未来/くにたちカンマーコール(TVアニメ『銀河鉄道999』主題歌メドレー/平尾昌晃作曲、冬木透編曲「合唱組曲 銀河鉄道999」より)

04. 銀河鉄道999/堀江美都子(劇場版『銀河鉄道999』主題歌/アルバム「One Voice」より)

05. クイーンエメラルダス/松本圭未(OVA『クイーンエメラルダス』OP主題歌)

06. ハーロックのバラード/水木一郎(わが青春のアルカディア 無限軌道SSX』ED主題歌)

07. 「宇宙戦艦ヤマト」メインテーマ(ディスコ・バージョン)/名匠 宮川組(アルバム「恋のバカンス」より)

08. 星空のエンジェルクイーン/デラ・セダカ(映画『1000年女王』より)

イベントの最後は「DIGITAL TRIP さよなら銀河鉄道999 ~シンセサイザー・ファンタジー~」から「SAYONARA」で締めくくりました。

今年のイベントはこれで最後です。

また時の輪の接するところでお会いしましょう。

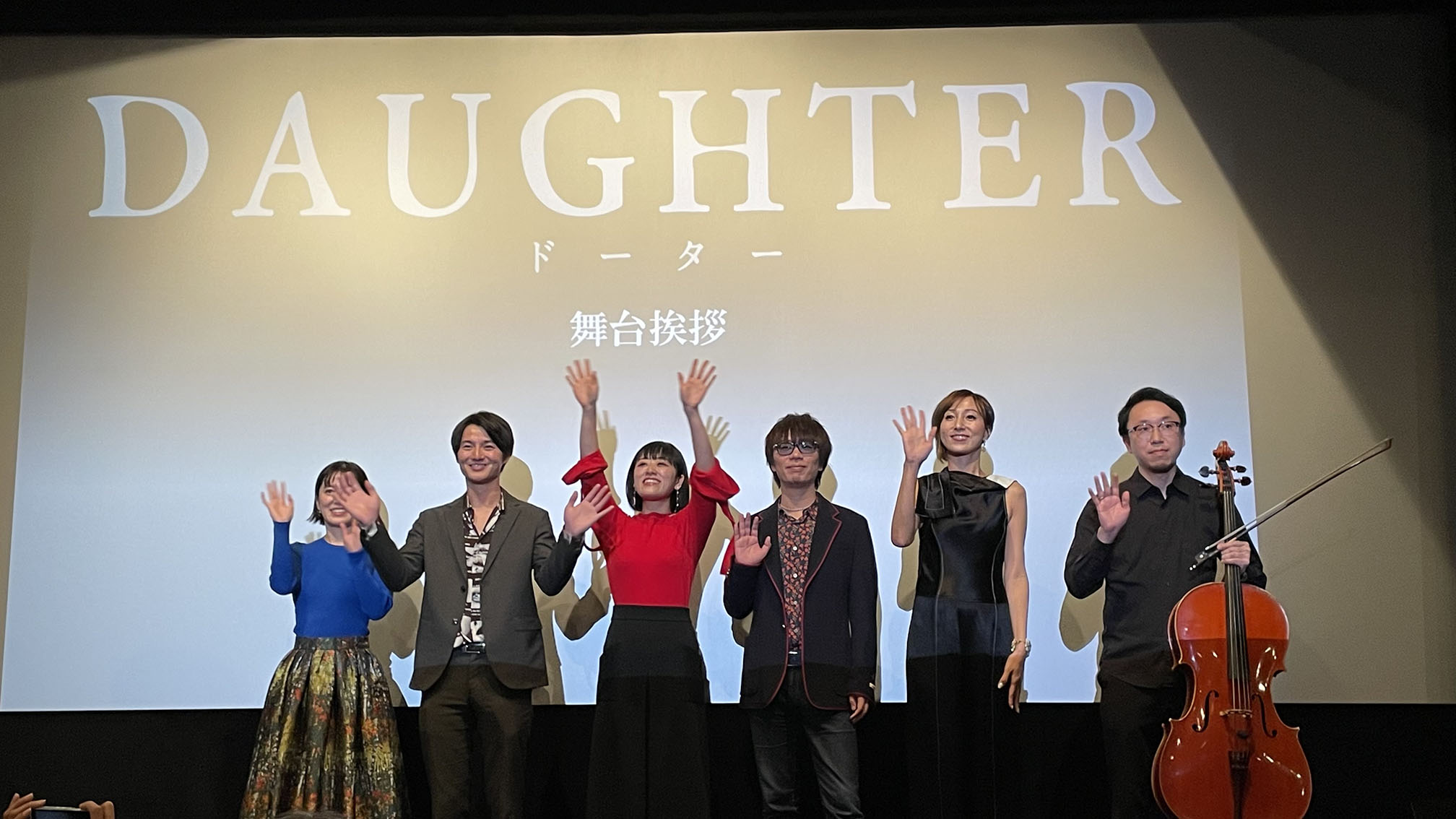

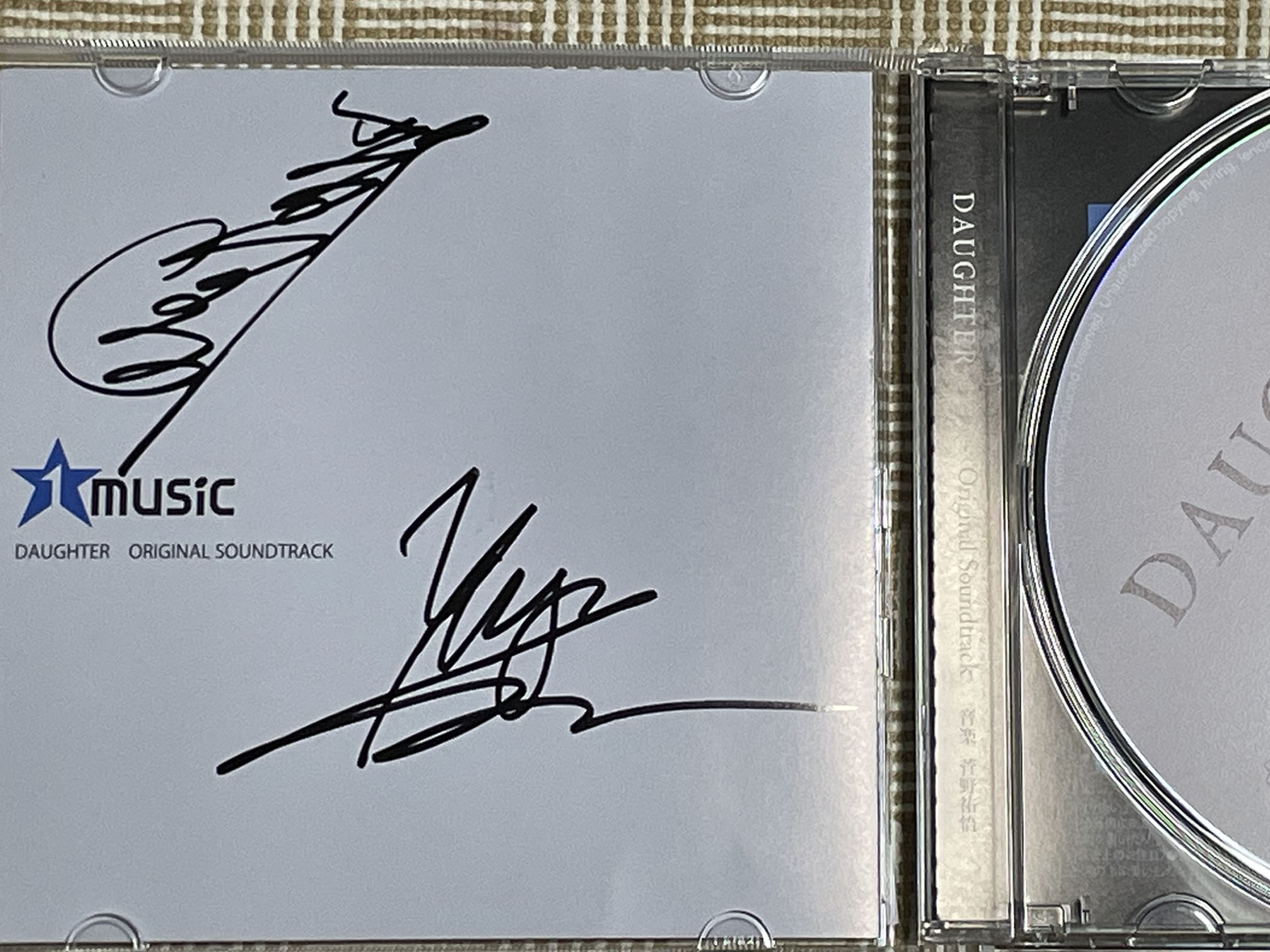

映画「DAUGHTER」

12月16日、ヒューマントラストシネマ渋谷で作曲家・菅野祐悟さんの映画監督デビュー作品『DAUGHTER(ドーター)』を観てきました。

舞台挨拶&ミニコンサート付きでの上映です。

菅野祐悟さんと言えば、映画『アマルフィ 女神の報酬』『容疑者Xの献身』、ドラマ『軍師官兵衛』『ガリレオ』、アニメ『サイコパス』『ジョジョの奇妙な冒険』『ガンダム Gのレコンギスタ』などの映像音楽で活躍する作曲家。近年は交響曲などの純音楽を発表したり、絵画を手がけたりもしています。

映画音楽の作曲家が映画を監督する例は、なくはないですが、珍しいのはたしか。

菅野さんは、オペラのような総合芸術をやってみたくて映画を撮ったと舞台挨拶でおっしゃってましたね。「文科系男子を極めたくて」みたいな言い方をされていましたが、音楽、絵画の先に行きついた先が映画だったのでしょう。

キューブリックを思わせるシンメトリーにこだわった構図や計算された配色など、絵画でも才能を発揮する菅野さんならではの映像になっています。

もちろん音楽も、主題歌や挿入歌も含めてすべて菅野さん。撮影しながら頭の中では音楽も鳴っていたのか…? そこは舞台挨拶では触れていませんでしたが、聞いてみたいところです。

舞台挨拶のあとにミニコンサートがあり、苅田鉄平さんのチェロと菅野さんのピアノで挿入歌「ACT」(インスト)、菅野さんのピアノとKANATSUさんの歌で主題歌「Far Away」が演奏されました。

今観た映画の音楽が生演奏で聴けるという、なかなかぜいたくなイベントです。

終演後はロビーに登壇者が出てきて観客と歓談。ライブハウスか小劇場のようで楽しい。

売店でサウンドトラックCDを売っていたので、さっそく買って菅野さんとKANATSUさんにサインしていただきました。

ヒューマントラストシネマ渋谷の舞台挨拶&ミニコンサート付き上映は12月21日まで続くそうです。菅野祐悟さんの映画監督デビューを見届けたい人、菅野さんとお話したい人はぜひ劇場へ。

あらためて、菅野祐悟さん、映画監督デビュー、おめでとうございます!

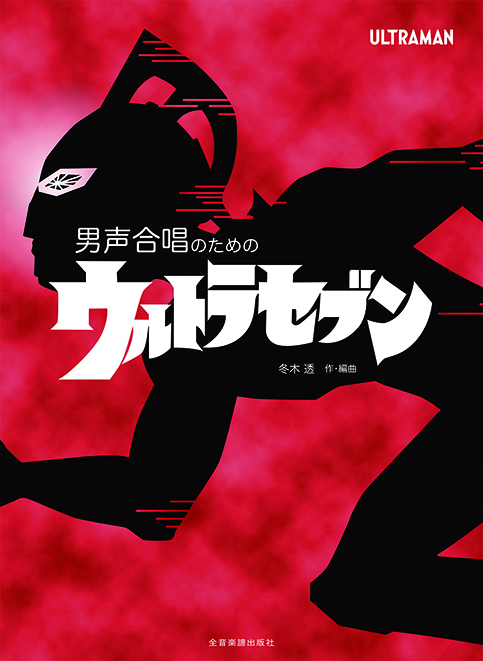

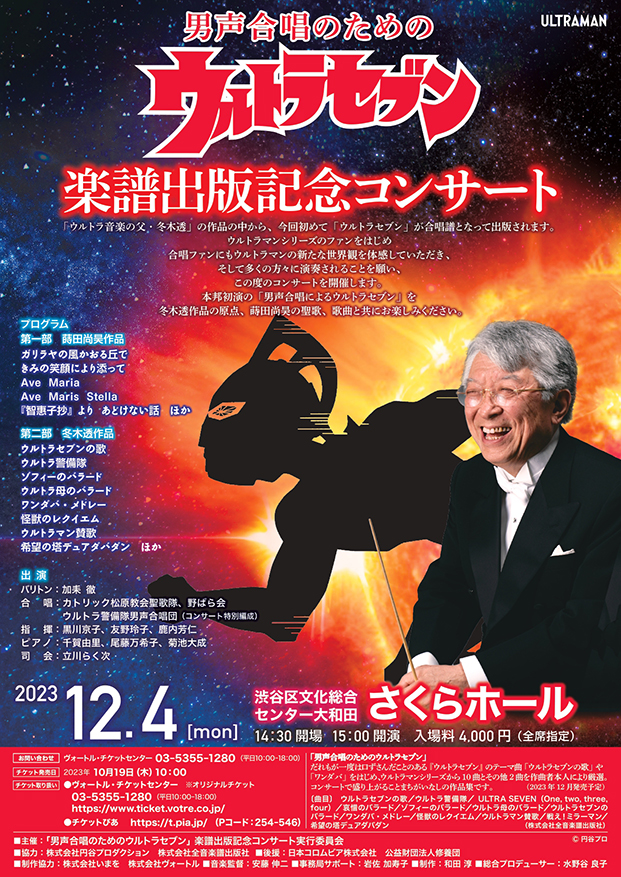

「男声合唱のためのウルトラセブン」楽譜出版記念コンサート

12月4日、渋谷さくらホールで開催された「男声合唱のためのウルトラセブン」楽譜出版記念コンサートに足を運びました。

冬木透作編曲による楽譜本『男声合唱のためのウルトラセブン』(全音楽譜出版社)が12月15日に発売されることを記念したコンサートです。

1部は蒔田尚昊名義によるオリジナル作品。

- Ave Maria

- ガリラヤの風かおる丘で

- きみの笑顔により添って

- Ave Regina

- Ave Maris Stella

- 『智惠子抄』より あどけない話/千鳥と遊ぶ智恵子/レモン哀歌

などが演奏されました。はじめて聴く曲もあり、冬木透音楽の原点としてもとても興味深かったです。

2部は楽譜本に収録された作品から。

- ウルトラセブンの歌

- ウルトラ警備隊

- ウルトラ母のバラード

- 怪獣のレクイエム

- ウルトラセブンのバラード

- 哀惜のバラード

- ゾフィーのバラード

- ULTRA SEVEN

- 戦え!ミラーマン

- ワンダバ・メドレー

- ウルトラマン賛歌

- 希望の塔デュアダバダン

力強い熱唱で、すばらしかったです。特にワンダバ・メドレーは圧巻でした。

最後は冬木先生の指揮で会場みんなで「ウルトラセブン」を歌って終演。

先行販売されていた楽譜も買いました。

全曲、冬木先生自身の編曲で、冬木先生による各曲コメントもついているので貴重です。

終演後、冬木先生に久しぶりにお会いしてご挨拶しました。

まだまだお元気で活躍してほしいです。

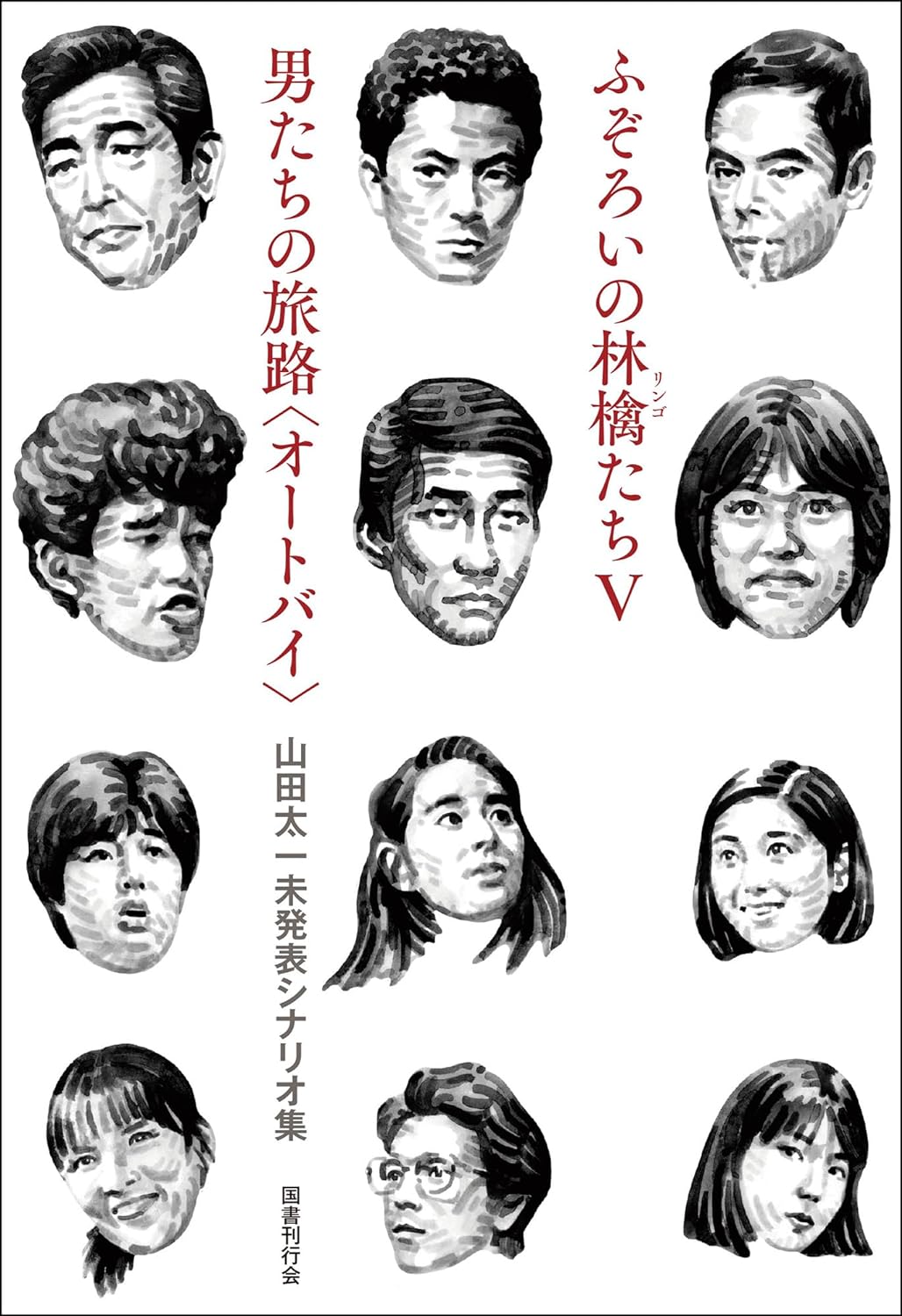

訃報:山田太一さん

TVドラマ『岸辺のアルバム』『早春スケッチブック』『ふぞろいの林檎たち』などで知られる脚本家の山田太一さんが11月29日に老衰のため亡くなりました。89歳でした。

心より哀悼の意を表します。

折しも、10月に発売された『山田太一未発表シナリオ集』(国書刊行会)を読んで、感銘を受けたばかりでした。

『ふぞろいの林檎たちV/男たちの旅路〈オートバイ〉: 山田太一未発表シナリオ集』

https://www.amazon.co.jp/dp/4336074836/

テレビドラマの脚本家に注目が集まり、シナリオ集が続々と発売された80年代。私も倉本聰作品と山田太一作品をよく読んでいました。

とりわけ思い出深いのは鶴田浩二が主演した『男たちの旅路』です。

『山田太一未発表シナリオ集』には『男たちの旅路』の映像化されなかった幻のエピソード「オートバイ」が収録されています。第4部の2話として書かれたもの。なぜ映像化されなかったかというと、若い警備員・杉本陽平役の水谷豊がスケジュールの都合で出演できなくなってしまったから。「オートバイ」での水谷豊(杉本陽平)は重要な役割です。そして、ほかの登場人物では代わりにならない、ということでエピソード自体が没になったのでした。

このエピソードに限らず、『山田太一未発表シナリオ集』に収録された作品は、出来が悪かったから没になったわけではない。今読んでも、心に響く作品ばかりです。観たかったなあ。

想い出に残る作品の数々をありがとうございました。

☆脚本家の山田太一さん死去(ヤフーニュース)

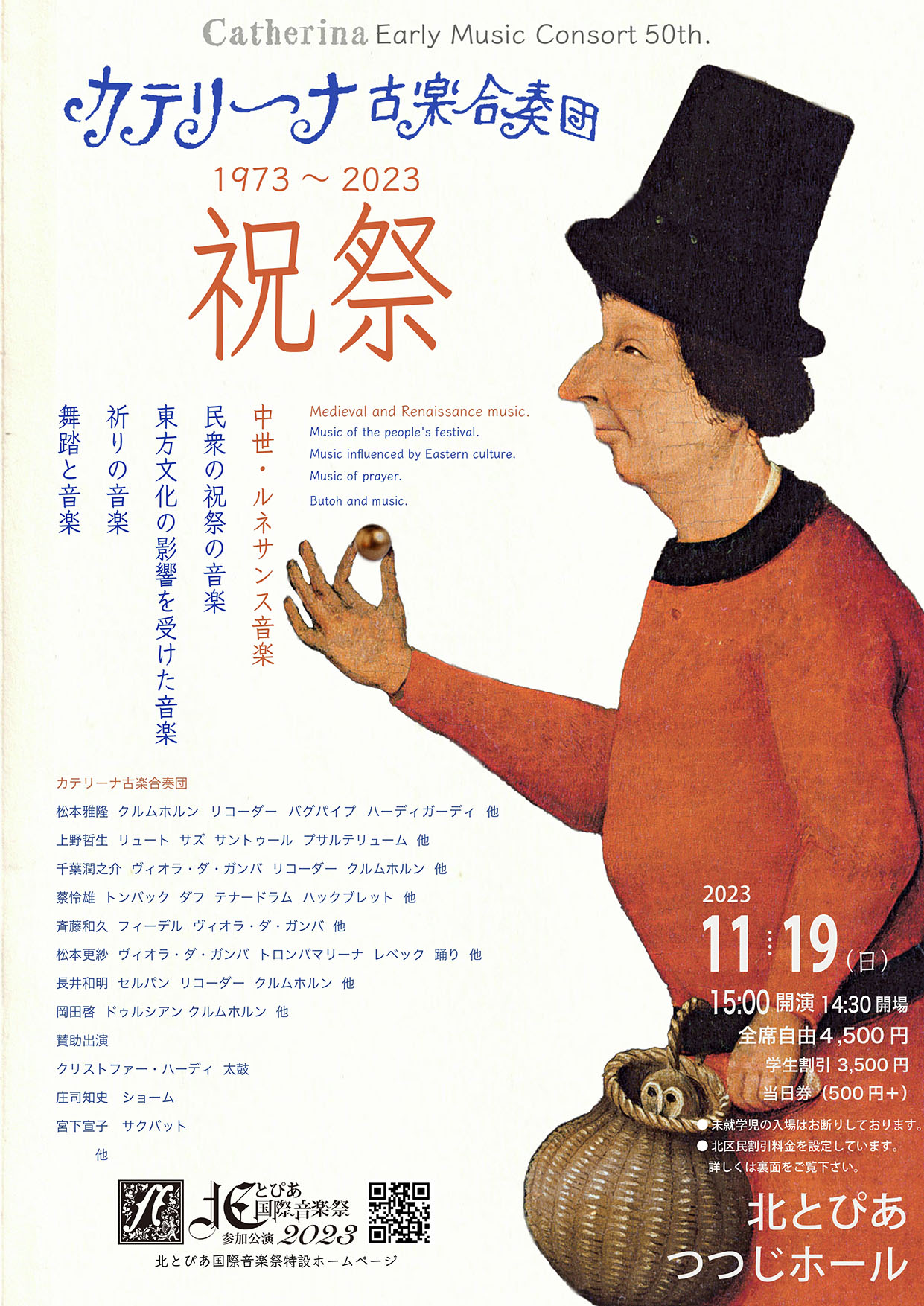

カテリーナ古楽合奏団「祝祭」

11月19日、北とぴあ つつじホールで開催されたカテリーナ古楽合奏団コンサート「祝祭」に足を運びました。

カテリーナ古楽合奏団は1973年に結成された古楽器を演奏する楽団で、今年結成50周年。その記念コンサートです。

サウンドトラックを聴いていると、民族楽器(古楽器)を使った曲にしばしば出会います。洗練された現代の楽器では聴けない、素朴で不思議な音を出す楽器が多い。

楽器博物館などで古楽器を見ることはできますが、実際にどんなふうに演奏され、どんな音が出るのか、生で見る機会はなかなかありません。

そんなことで、このコンサートはサントラファン的にも興味深いものなのでした。

演目は13世紀~16世紀の西洋や中東の曲が中心。聴きなじみはないですが、西洋音楽のルーツを聴くようで面白い。

数100年前の人々がこんな音と音楽を聴いていたのかと想像するとロマンティックな気分になるし、時代も地域も異なる音楽がひとつのステージで演奏されることに現代的な意義も感じます。

有意義なコンサートでした。

実はカテリーナ古楽合奏団のメンバーである上野哲生さんを私は知っていました。

80年代に放送されたTVアニメ「おはよう!スパンク」の音楽を担当した作曲家です。当時はポップスを書いていたが、紆余曲折あって今は古楽器の演奏に打ち込んでいることをインタビューでうかがいました。

その上野さんが演奏する姿を見、音を聴けたことも、今回の収穫でした。

今回のコンサートのプログラムを中心にしたニューアルバムが発売されるそうです。

カテリーナ古楽合奏団のサイトで予約・購入ができます。

https://arujya.wixsite.com/mysite/catherina

赤毛のアン アニメコンサート

11月18日、第一生命ホールで開催された「赤毛のアン アニメコンサート」に足を運びました。

TVアニメ『赤毛のアン』の映像とともに生演奏の音楽を楽しむコンサート。

2020年6月に開催予定でしたがコロナ禍で延期され、この日、ようやく開催が実現しました。

『赤毛のアン』は私の「心のアニメ」の1本です。

2004年には日本コロムビアに持ち込んだ企画が実現し、構成・解説・インタビューを担当した完全版音楽集「赤毛のアン 想い出音楽館」を発売することができました。

2019年12月には個人誌「劇伴倶楽部」の1冊として『赤毛のアン』音楽研究本「THE MUSIC OF "Anne of Green Gables" ~赤毛のアンの音楽世界~」を執筆・発行したくらい。

なので、2020年にコンサート開催のニュースが報じられたときから、この公演を楽しみにしていました。

昼夜2回公演の2回ともチケット取って聴きましたよ。

会場は開催を心待ちにしていたファンで満席。

限定グッズセットは開場15分で早々と売り切れ、がっくりする人続出。

私もそのひとりでしたが、夜公演に根性で並びゲットしました。

それはともかく、コンサート自体はすばらしかった。

演奏:井田勝大指揮 シアター オーケストラ トウキョウ

歌:大和田りつこ

出演:山田栄子

会場の第一生命ホールは全767席。クラシック向けのホールですが、ステージはあまり大きくありません。

今回のオーケストラは、

弦x9(第1ヴァイオリンx2、第2ヴァイオリンx2、ヴィオラx2、チェロx2、コントラバスx1)

木管x5(フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、リコーダー/オカリナ持ち替え)

金管x3(トロンボーンx1、ホルンx2)

ハープx1

チェレスタ/キーボードx1

パーカッションx2

全21名という小ぶりな編成。

これはホールの都合と予算の都合の両方がありそうです。

しかし、音の再現度はすばらしかった。

ピアノ、ギター、チェンバロはキーボードで代用していましたが、ステージをよく見ていなければ気づかないほど自然でした。

また、打楽器はマリンバ、グロッケンシュピールなどのクラシックパーカッションのほかにドラや、コンガやボンゴなどのラテンパーカッションまでそろっていて、独特のサウンドを作り出していました。

おそらく譜面は残ってないと思うんですよ。音源から採譜したのではないかと思います。が、まったく違和感を感じさせないすばらしいオーケストレーションと演奏でした。

また、原曲のテンポに忠実に演奏していたのもよかった。それも再現度の高さにつながっているのでしょう。

ただ、BGMはともかく、主題歌の「きこえるかしら」や「さめない夢」の伴奏はもっと大きな編成で録音されているはずで、その「たっぷり感」が体験できなかったのはやむをえないとはいえ、惜しかった。

オープニングの「きこえるかしら」の伴奏は、サックス4本、クラリネット2本、トロンボーン4本、打楽器、エレクトーン、ピアノ、弦楽器という特殊な編成であったことが、当時の三善晃さんの証言でわかっています。今回はサックスもピアノも入っていないですからね。再演があるなら、ぜひ再現してほしいところです。

オリジナル歌手・大和田りつこさんの変わらぬ歌声が感動的でした。

今回、主題歌2曲のほかに挿入歌「森のとびらをあけて」「あしたはどんな日」「忘れないで」「涙がこぼれても」の4曲を歌ったのですが、作曲した三善晃さん、毛利蔵人さんのこだわりで、1番、2番、3番と歌詞に合わせてメロディーが微妙に違うのです。それを完璧に歌っていた。感嘆しました。

演奏曲は以下の通り。

(メモと記憶に頼っている部分が多いので間違っていたらすみません)

赤毛のアンのBGMは1曲ごとに曲名が付いてない(付けてない)ため、2枚組CD「赤毛のアン 想い出音楽館」の収録ブロックタイトルとM-No.で表記しました。参考にCD「ANIMEX1200シリーズ 赤毛のアン オリジナルBGMコレクション」での収録ブロックもカッコ内に併記しました。

---------------------------------------------------

●第1部

オープニング

「きこえるかしら」サウンドトラック音源

第1章 マシュウ・カスバート驚く

Disc1:プリンスエドワード島へ:A-1A(Retake) (※ANIMEX:第一楽章)

Disc1:プリンスエドワード島へ:A-5 (※ANIMEX:第十楽章)

Disc1:よろこびの白い道:B-2B (※ANIMEX:未収録)

第2章 マリラ・カスバート驚く

Disc2:栄光と夢:A-2D (※ANIMEX:未収録)

「森のとびらをあけて」歌:大和田りつこ

「あしたはどんな日」歌:大和田りつこ

第6章 グリーン・ゲイブルズのアン

Disc2:クイーン学院への旅立ち:B-5B (※ANIMEX:未収録)

Disc1:アイドルワイルドの木陰で:B-7 (※ANIMEX:第四楽章)

第9章 おごそかな誓い

Disc1:おごそかな誓い:B-9A (※ANIMEX:第三楽章)

Disc1:忘れないで(Instrumental) (※ANIMEX:未収録)

第15章 秋の訪れ

Disc1:秋の訪れ:C-8 (※ANIMEX:未収録)

Disc1:秋の訪れ:B-17A(Slow) (※ANIMEX:未収録)

第16章 ダイアナをお茶に招く

「忘れないで」歌:大和田りつこ

第20章 再び春が来て

Disc2:夏の光・海辺の夢:C-1A (※ANIMEX:未収録)

第24章 面目をかけた大事件

Disc2:心の友ダイアナ:D-5 (※ANIMEX:第八楽章)

第28章 クリスマスのコンサート

Disc2:クリスマスのコンサート:B-11 (※ANIMEX:未収録)

Disc2:雪降る聖夜:B-12-2 (※ANIMEX:未収録)

第29章 アン・物語クラブを作る

第36章 物語クラブのゆくえ

Disc2:夢みる頃を過ぎても:B-12 (※ANIMEX:未収録)

Disc2:神は天にいまし:A-1 (※ANIMEX:第三楽章)

●第2部

第37章 十五歳の春

Disc2:十五歳の春:B-16 (※ANIMEX:未収録)

Disc2:十五歳の春:B-9B (※ANIMEX:未収録)

第38章 受験番号は13番

Disc2:乙女心のメヌエット:B-1B (※ANIMEX:未収録)

Disc2:風のふるさとへ:B-1C (※ANIMEX:未収録)

第41章 クイーン学院への旅立ち

Disc1:夏の光・海辺の夢:C-4 (※ANIMEX:未収録)

第44章 クイーン学院の冬

Disc2:冬のセレナーデ:A-1A (※ANIMEX:未収録)

第46章 マシュウの愛

Disc2:マシュウの愛:B-1A (※ANIMEX:未収録)

第47章 死と呼ばれる刈り入れ人

Disc2:めぐる季節:B-3C (※ANIMEX:第八楽章)

Disc2:冬のセレナーデ:B-17C (※ANIMEX:未収録)

Disc2:レクイエム:B-3 (※ANIMEX:レクイエム)

第49章 曲がり角

Disc2:神は天にいまし:G-2C (※ANIMEX:第一楽章)

第50章 神は天にいまし、すべて世はこともなし

神は天にいまし:A-2E (※ANIMEX:第十楽章)

「涙がこぼれても」歌:大和田りつこ

エンディング

「さめない夢」歌:大和田りつこ

アンコール

「きこえるかしら」歌:大和田りつこ

---------------------------------------------------

オープニングでアニメのオープニング映像と当時の音声を流し、アンコールで生歌の「きこえるかしら」を聴かせる構成がニクいですね。盛り上がりました。

第36章で1部を区切ったのは、次の第37章でアンが十五歳になり、キャラクターデザインが大きく変わるからでしょう。リアルタイムで観ていたときも、はっとしたところです。第37章からが成長したアンの物語になり、雰囲気も変わる。この構成もうまいです。

第2部の前にトークコーナーがありました。アン役の山田栄子さんと歌の大和田りつこさん、そして指揮の井田勝大さん。いろいろ裏話が聞けて興味深かったです。昼の部と夜の部で基本的に内容は同じですが、細部が微妙に違う(笑)。両方聞けた人はラッキーでした。

1部の1曲目「プリンスエドワード島へ:A-1A(Retake)」から「おお、アンの音だ!」と感激しました。続く「プリンスエドワード島へ:A-5」「よろこびの白い道:B-2B」も本編第1章と同じ流れで気分が盛り上がります。

アンがダイアナと初めて会う場面の「おごそかな誓い:B-9A」が身もだえするほど美しく、うっとりしてしまいました。

弦合奏が奏でる優雅な「秋の訪れ:C-8」も好きな曲です。アヴォンリーの秋の情景に流れました。

「雪降る聖夜:B-12-2」はマシュウがアンのためにふくらんだ袖のドレスを用意するエピソードで使用。クリスマスイヴの夜を彩るチェレスタの音色に心がほっと温かくなります。

1部の最後に流れた「神は天にいまし:A-1」はノスタルジックな旋律が心にしみる曲。クリスマスのコンサートが終わり、余韻に包まれながら帰るアンとダイアナのシーンに選曲されていました。

2部はマリラがアンの成長に驚く「十五歳の春:B-16」から始まります。続く「十五歳の春:B-9B」はジョセフィンおばさんがアンの成長に感動するシーンに流れた曲。

「冬のセレナーデ:A-1A」は1部の1曲目に流れた「プリンスエドワード島へ:A-1A(Retake)」のテンポの遅い別ヴァージョンなのですが、お気づきになったでしょうか? アヴォンリーのテーマとも呼べる曲です。

次に演奏された「マシュウの愛:B-1A」は今回のコンサートでとりわけ感動した曲です。聴くたびに「1ダースの男の子よりもだよ」というマシュウのセリフを思い出し、うるうるしてしまいます。

「めぐる季節:B-3C」はリコーダー、オカリナとギターが奏でる曲。ほかのバロック風の曲とはひと味違うサウンドで、さわやかな味わいがすてきでした。

アンが重大な決心を胸に海岸を歩くシーンの映像をバックに流れた「神は天にいまし:G-2C」は挿入歌「ちょうちょみたい」をアレンジした曲。アニメのそのシーンでは「ちょうちょみたい」の歌入りが流れていました。

最終話のアンが手紙をつづるラストシーンに流れた「神は天にいまし:A-2E」をバックに山田栄子さんによる生アフレコが入り、1979年当時に観たときの感動がよみがえりました。A-2Eのあとに挿入歌「涙がこぼれても」が続くのはアニメの最終話と同じ流れです。

大和田りつこさんが歌った挿入歌「森のとびらをあけて」「あしたはどんな日」の2曲は三善晃さんの作編曲、「忘れないで」と「涙がこぼれても」の2曲は毛利蔵人さんの作編曲によるものです。とりわけ、「忘れないで」のやさしく可憐なメロディーとオーケストレーションが私は当時から大好きでした。『赤毛のアン』の音楽というと三善晃さんの名前が第一に上ることが多いですが、毛利蔵人さんのすぐれた才能ももっと注目されるべきと思います。

全体の構成は、「赤毛のアン 想い出音楽館」を参考にしつつ、実際の本編使用曲を調べて独自に選曲・構成したようですね。

続きを読む:赤毛のアン アニメコンサート

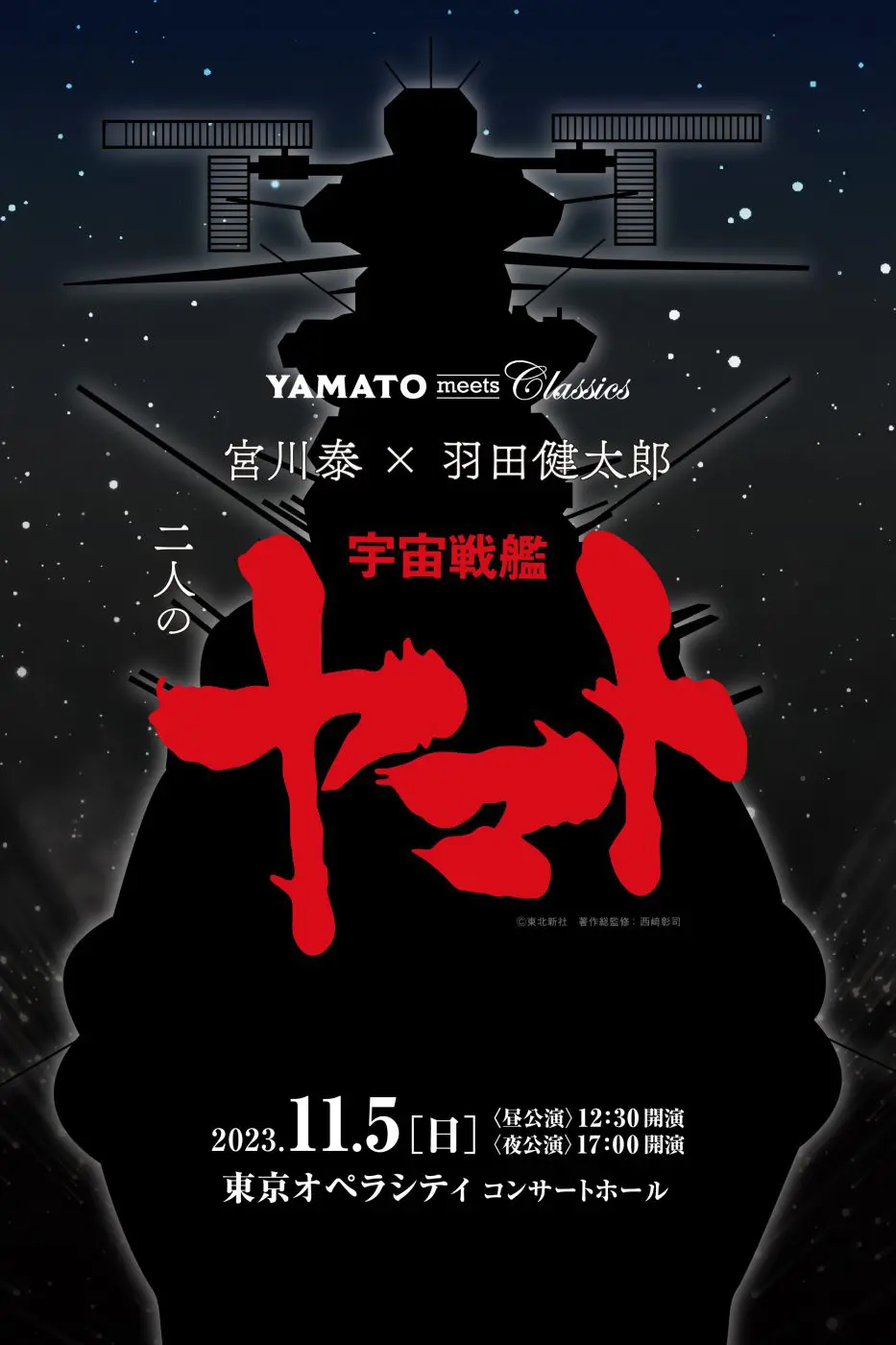

二人の宇宙戦艦ヤマト

11月5日、東京オペラシティコンサートホールで「二人の宇宙戦艦ヤマト」夜の部を聴きました。

宮川彬良指揮、東京フィルハーモニー交響楽団の演奏。

よかった!

すばらしかったです。

先行抽選でチケット取ったのですが、実は公演内容をよく把握してなくて、当日になって指揮が宮川彬良さんと知り、「え、彬良さんが振るんだ」と驚く始末。

そして、発券したら席が1階の前から2列目。

「ステージに近すぎるよ~」と思ったものの、むしろラッキーだった。

中央ブロックの左手通路側の席で、目の前がピアノ。

ピアノのスコアと奏者の手元まで見える恰好の席でした。

で、開演すると、彬良さんとヴァイオリンの篠崎史紀さん(マロさん)のトークショーが始まり、またびっくり。しかし、彬良さんならむべなるかな。

トークの内容は、同世代(1960年前後生まれ)の方なら共感するに違いない、テレビで流れていたサウンドトラックの話題で、2人の生演奏付き。まさかヤマトのコンサートに来て60年代の特撮番組の音楽が聴けるとは(笑)。

コンサートタイトル「二人の宇宙戦艦ヤマト」の「二人」は、宮川泰と羽田健太郎のことでもあるけれど、宮川彬良さんと篠崎史紀さんの「二人」という意味も込められているのだそうです。

肝心のコンサートですが、1部が宮川泰作曲の組曲「宇宙戦艦ヤマト」、2部が羽田健太郎作曲の交響曲「宇宙戦艦ヤマト」。

組曲「宇宙戦艦ヤマト」は「交響組曲 宇宙戦艦ヤマト」の抜粋に『さらば宇宙戦艦ヤマト』から「大いなる愛」を加えたプログラム。宮川泰さんが晩年にコンサートで演奏していたものがベースになっています。

いつもは「序曲」「宇宙戦艦ヤマト」「出撃(決戦)」「大いなる愛」の4曲構成なのですが、今回は「直筆のスコアが発見されたので」ということで、「イスカンダル」が加えられました。

オーケストラに宮川彬良さんのピアノ、リズムセクションを加えた、シンフォニックポップススタイルの演奏。スキャットはオペラ歌手として活躍する林美智子さん。「これがヤマトの音だよな~」と思える好演でした。

第2部は1時間近くある大作、交響曲「宇宙戦艦ヤマト」。

羽田健太郎が西崎プロデューサーのダメだしをくらいながら苦心して書き上げたスコアですが、まじめに演奏するとあまり面白くないのです。ハネケンらしくない。

彬良さんは、フォルテは思い切り鳴らし、歌うところは思いきり歌い、外連味もきかせた演奏で聴衆をぐいぐい惹きつけます。

第1楽章の「イスカンダル」のメロディーは夢みるように美しいし、第2楽章に組み込まれた『宇宙戦艦ヤマト 完結編』のモティーフ(「コスモタイガー」「神殿部の闘い」「ウルクの歴史」)が原曲さながらの緊張感で迫ってくる。

あたかも「宮川泰先生が指揮していたらこうなっていたんじゃないか」と思わせる熱演、力演。

観客のみなさんが1楽章ごとに拍手したくなる気持ちがわかります。

そしてまたしてもびっくりしたのは、第4楽章のヴァイオリンとピアノの独奏が入るドッペルコンチェルト。彬良さんがピアノを弾くんだと思っていたら、娘さんの宮川知子さんがピアノですよ。

ほんの数メートル手前で演奏を観ていましたが、速いパッセージを奏でるときの集中力、強く打鍵するときの全身の力の入り具合まで伝わってきて、こちらも思わず力が入ってしまいました。魂のこもった演奏でした。

終演後は拍手が鳴りやまず、カーテンコールが2回、3回と。

アンコールは「交響組曲」版の「真赤なスカーフ」。

いやー、いいもの聴かせて&見せてもらいました。

交響曲「宇宙戦艦ヤマト」は何回か生演奏を聴きましたが、今回は格別でしたね。

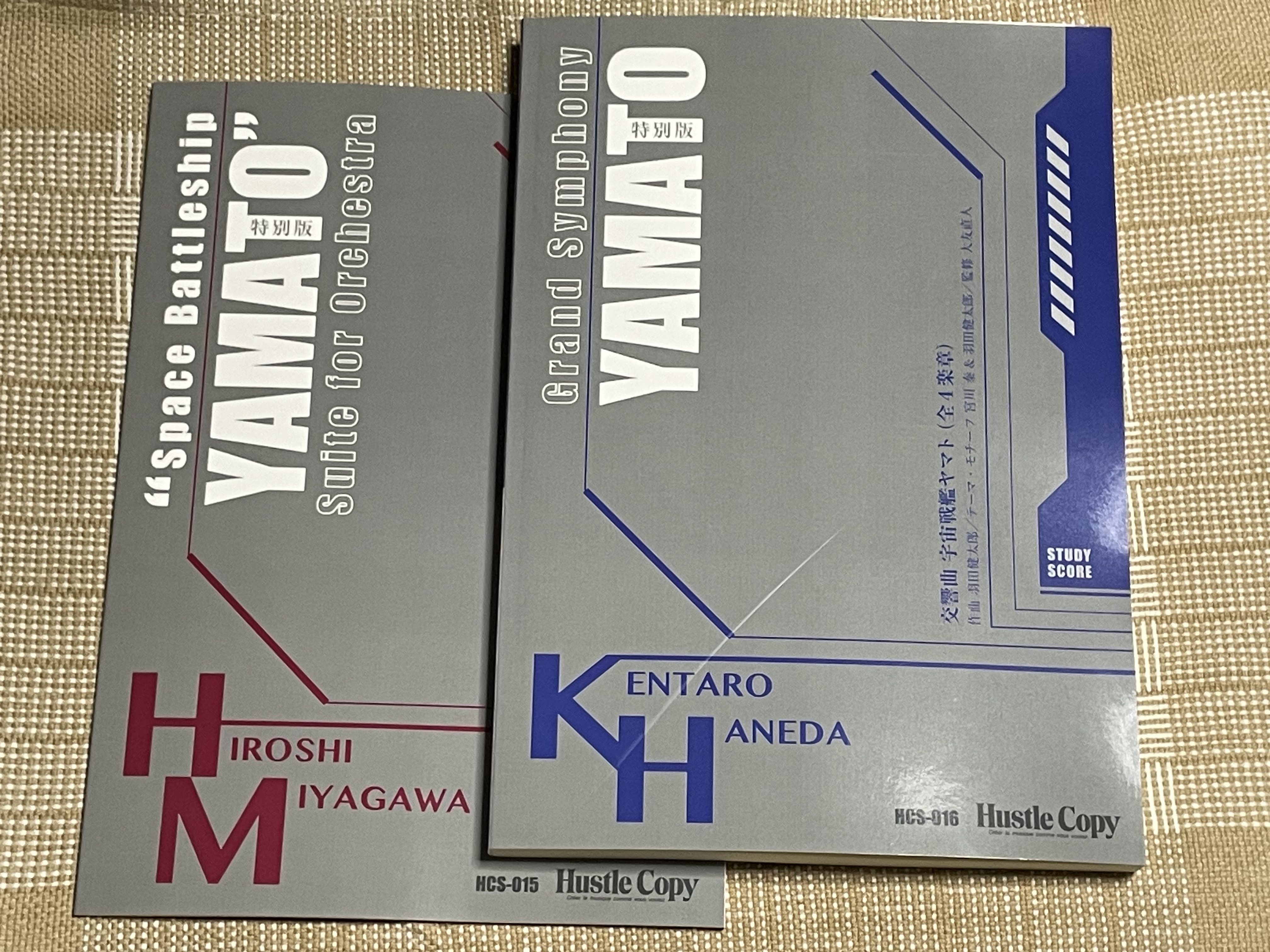

会場販売のスコアも買いました。

また、どこかで再演してほしいものです。

Soundtrack Pub【Mission#43】終了しました!

10月21日開催「Soundtrack Pub【Mission#43】劇伴酒場大復活!」無事終了しました。

Soundtrack Pub【Mission#43】劇伴酒場大復活!

たくさんのご来場、応援、ありがとうございました!

出演者、スタッフのみなさま、ありがとうございました。

今回はゲストDJによるDJを中心とした、まったりサロンDJ &トーク回でした。

私はDJではなく、4月に弘前で開催された「菊池俊輔展」のレポートをしました。

サントラ酒場での音楽と人との出会い、お楽しみいただけましたら幸いです。

次回開催は来年になる予定です。

お楽しみに。