宇宙戦艦ヤマト全記録展

西武渋谷店で開催中の「宇宙戦艦ヤマト全記録展」に2回行ってきました。

1974年に放送されたTVアニメ『宇宙戦艦ヤマト』の資料(企画書、設定、シナリオ、絵コンテ、原画、セル画、背景画などなど)を集大成した展覧会です。

膨大な資料の量にまず圧倒されますが、それを第1話から第26話まで、各話別に展示するという展示方法も驚きです。それだけの量の資料があるということなんです。

個人的に見どころだったのは、松本零士先生のサインが入った設定が大量に展示されていたこと。一時期は松本零士先生と『ヤマト』のかかわりを公にすることもはばかられる雰囲気がありましたので、感無量です。そして設定画を見ると、松本零士先生のSFマインドあふれる設定やデザインがいかに重要な役割を果たしたかがわかります。キャラやメカだけでなく、惑星や基地などの設定がいいんですよ。デザインだけでなく、ちゃんと「設定」として考えられている。「原作者」ではなかったかもしれませんが、『ヤマト』の世界観の大きな部分を創り上げたのが松本零士先生なんですね。

縮小されて展示されていますが、絵コンテも注目です。安彦良和さんが描くキャラの達者なこと! 特にユキの可愛さがたまりません。また、松本零士先生によるコンテはSF的な絵作りでガーンと迫ってくる。名場面の数々が松本コンテから生まれました。ときどき戦場まんが風になるところも最高です。

柏原満さんの効果音の展示もよかった。柏原さんのテープはATACに保管されているそうです。会場ではテープの箱が観られるとともに、ボタンを押すと「波動砲」「波動エンジン」「ショックカノン」などの有名な効果音が再生される「音の展示」もありました。

渋谷会場の会期は3月31日までと残り少ないですが、『宇宙戦艦ヤマト』やTVアニメ史に興味のある方は必見です。

2回目の訪問時に、出口の寄せ書きに「腹巻猫」でサインしてきました(もちろん会場スタッフ了解の上)。これから行く方は探してみてください。

続きを読む:宇宙戦艦ヤマト全記録展

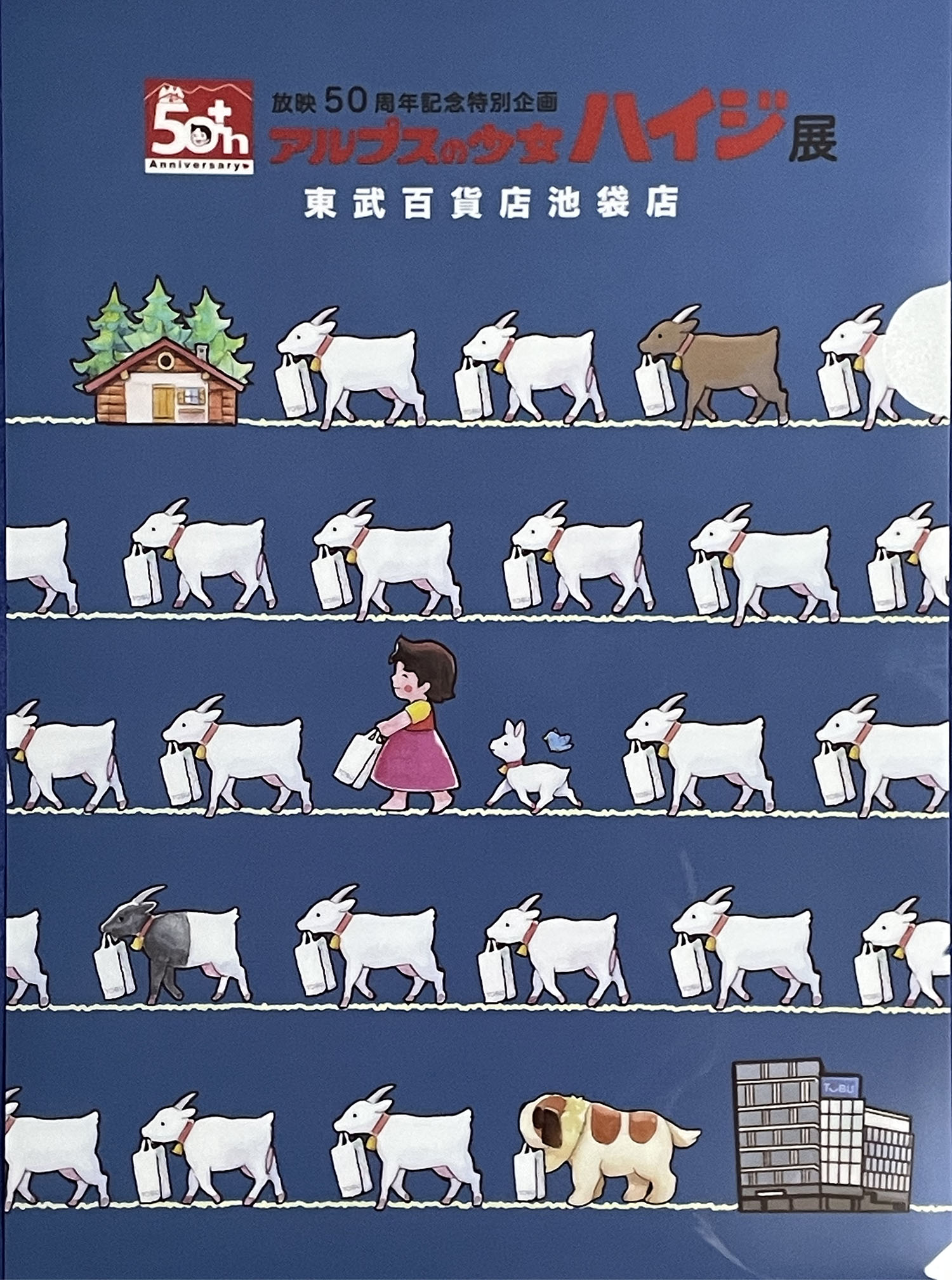

アルプスの少女ハイジ展

東武池袋店で開催中の「放送50周年記念特別企画 アルプスの少女ハイジ展」を観てきました。

今年で放送開始50周年を迎えたアニメ『アルプスの少女ハイジ』を記念した展覧会です。

内容的には2022年に浜松市美術館で開催された「ハイジ展」のコンパクト版という趣ですが、新しい視点の展示もあって楽しめました。

スイス政府観光局が後援とあって、最初のほうはハイジの場面写とスイスの実景写真を並べた展示。スイスの風景がいかにアニメに写し取られているかがわかる、よい展示です。

カウベルやアルペンホルンの現物展示、アルプスの動物たちの紹介もあり。

浜松市美術館の「ハイジ展」では原作関連とアニメ版関連の2部構成で原作関連の展示に多くのスペースがとられていました。

今回は原作コーナーは少し。しかし、挿絵にフォーカスした内容で興味深い(浜松市美術館にも同じ内容があったかも…)。

多くのスペースを占めるのがアニメのメイキング関係。企画、ロケハン、シナリオ、台本、コンテ、設定、作画、美術、撮影…とアニメの制作を段階を踏んで見せる内容。これは浜松市美術館の展示と同様の構成です。

ただし、浜松市美術館であった音楽関係のメイキング展示(歌詞、楽譜、音楽メニューなど)はなし。

浜松市美術館に行けなかった人は貴重な資料を見る格好の機会と思います。

浜松市美術館になかった展示としては、現代アーティストのハイジをオマージュした作品の展示があり。会場内でここだけは写真撮影可です。

別コーナーになってますが、スイス政府観光局の展示もありました。

最後に大量のキャラクター商品の物販コーナー。これは百貨店の催事としては大事ですからね。

会場限定のクリアファイルを買って帰りました。

東武池袋店の「アルプスの少女ハイジ展」は4月9日まで。

https://www.tobu-dept.jp/ikebukuro/event/detail/6434

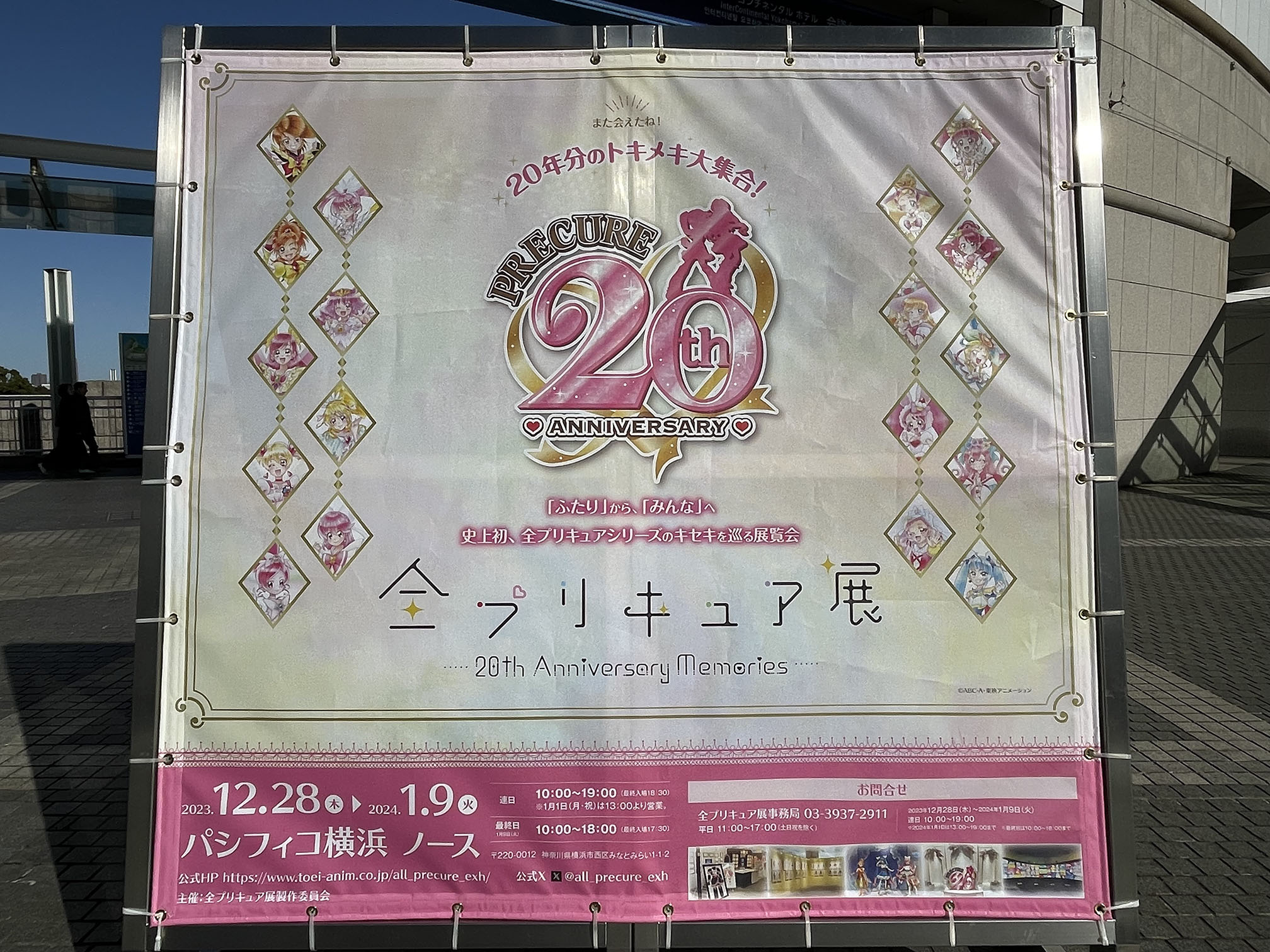

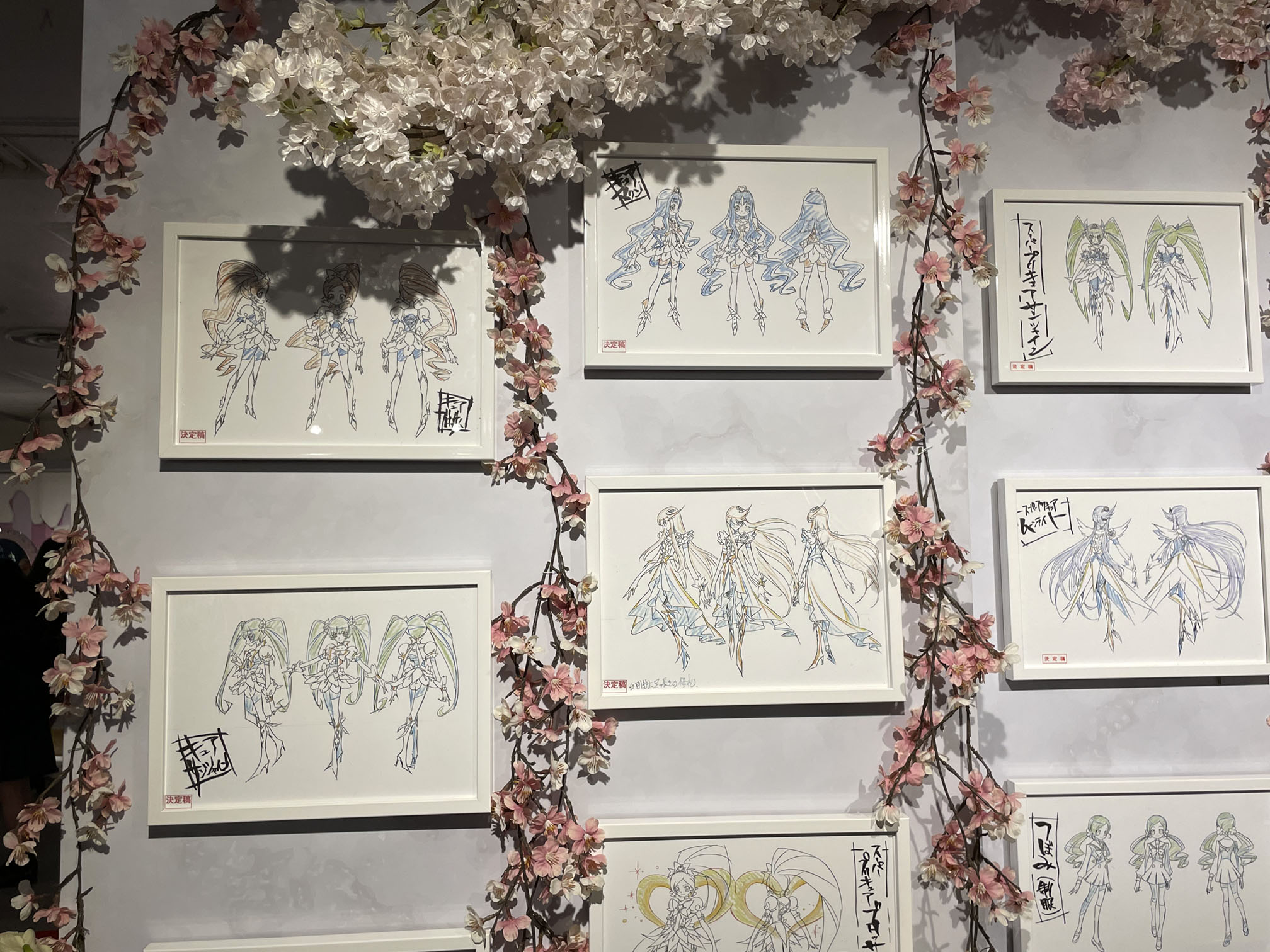

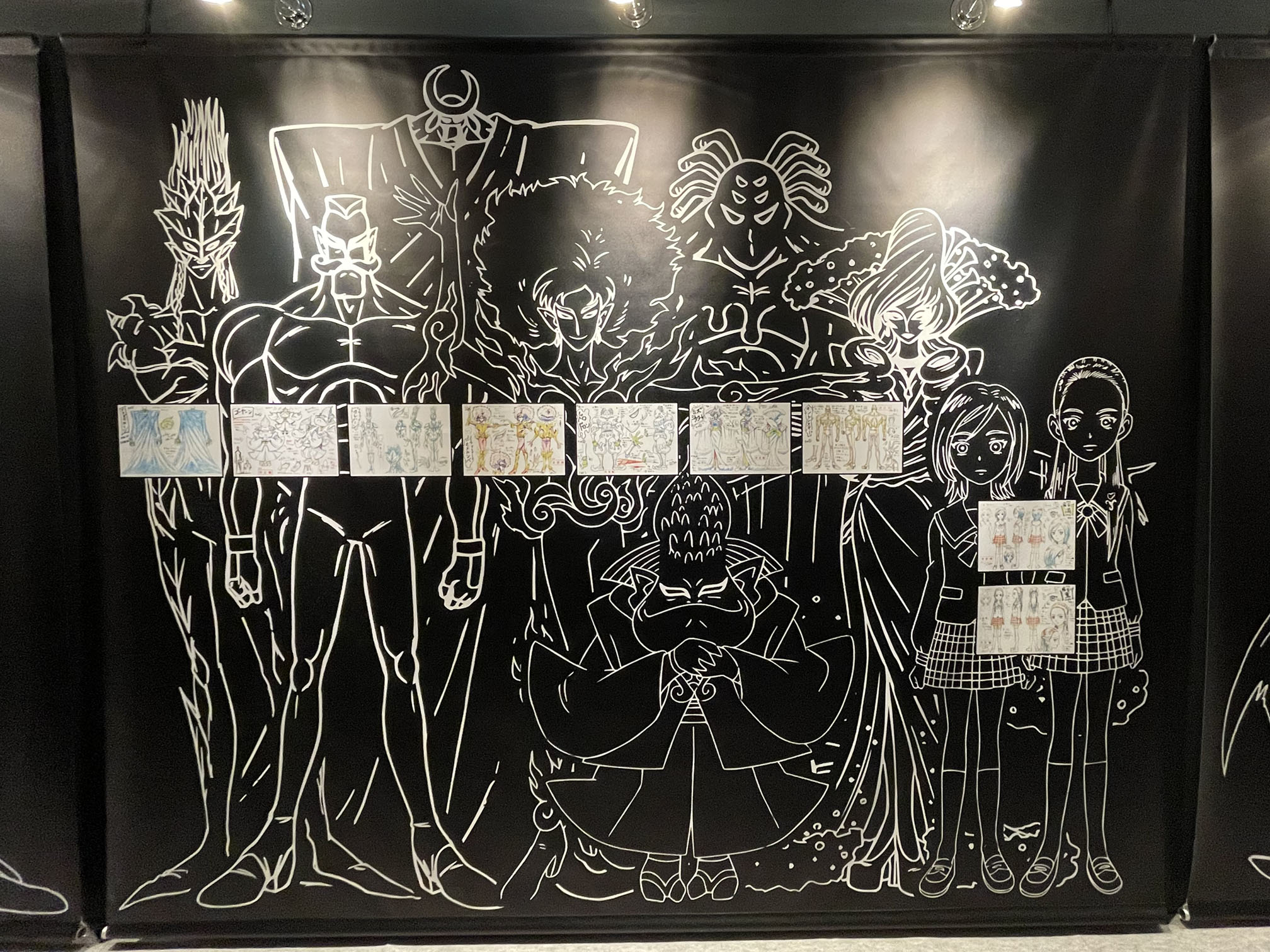

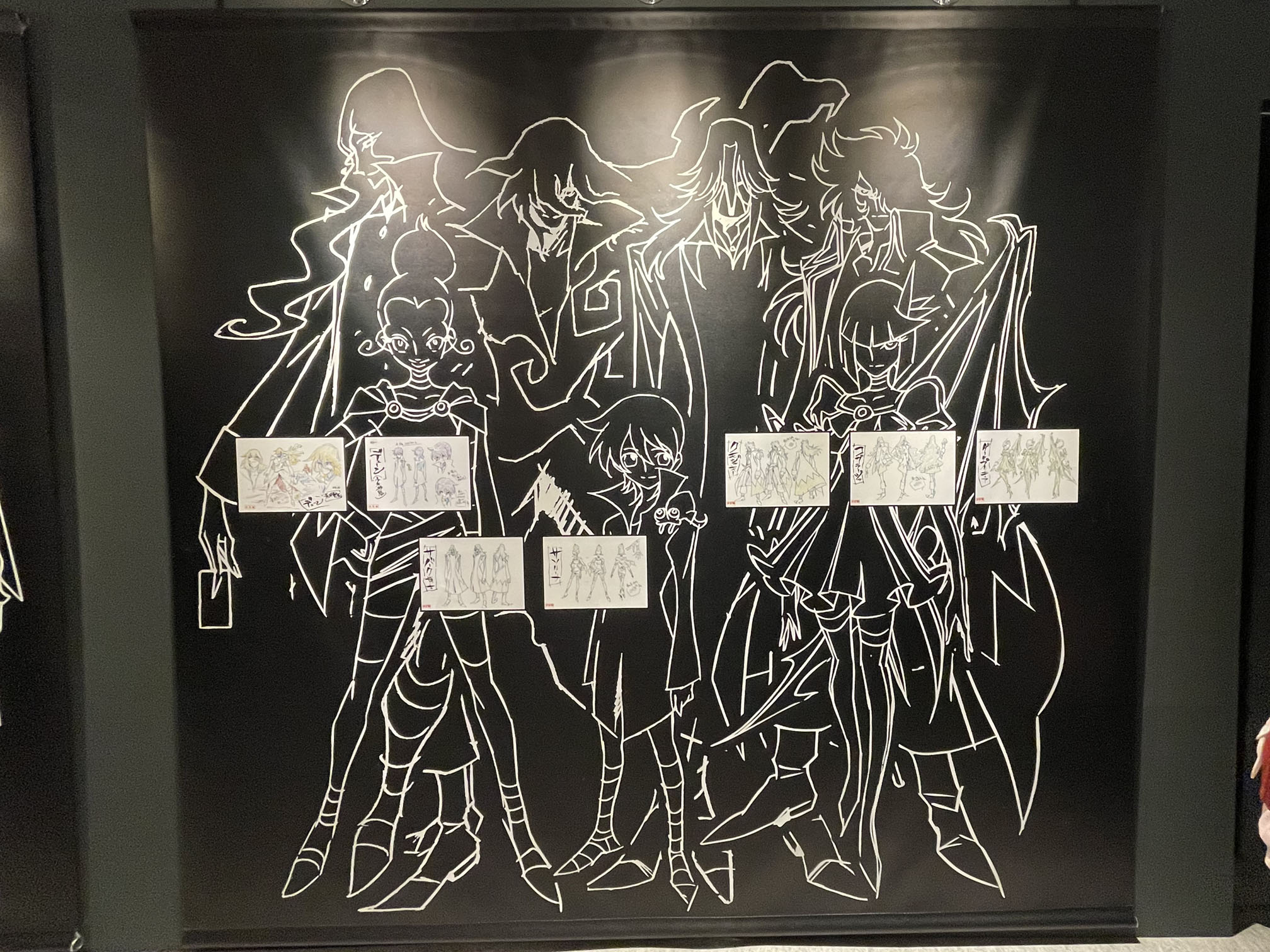

全プリキュア展@横浜

12月28日から1月9日までパシフィコ横浜ノースで開催されている「全プリキュア展」に、元旦から行ってきました。

昨年2月に池袋サンシャインシティで開催されていたときにも行ったので、「今回はよいか」と思ったのですが、行ってよかった。

展示内容は基本的に同じなのですが…

まず、会場が広い。池袋展よりも展示スペースが広々しているので、ゆったりと観られます。

ベビーカーを押した家族や車いすで来場されている方もいましたが、通路が広くとられているため、スムーズに移動できたようでした。

池袋展では隅に押し込められていた悪役のコーナーも、専用スペースがとられて広々。

プリキュアの等身大フィギュアコーナーも、池袋展ではスペースの都合で歴代ピンクしかいなかったのが、今回は全員そろっています。壮観です。背面も見られるのがうれしいところ。

また、池袋展ではなかった『ひろがるスカイ!プリキュア』の展示が追加されているのも見どころ。

放送中の最新プリキュアとあって、展示コーナーは大人気でした。

あと、けっこう空いているんですね。池袋展は連日予約で満員だったのが、当日券が出ています。正月ということもあるし、同じ関東で池袋展があったので横浜展は見送っている人が多いのかもしれません。

そのぶん、ひとつひとつの展示をじっくり時間をかけて見ることができました。

続きを読む:全プリキュア展@横浜

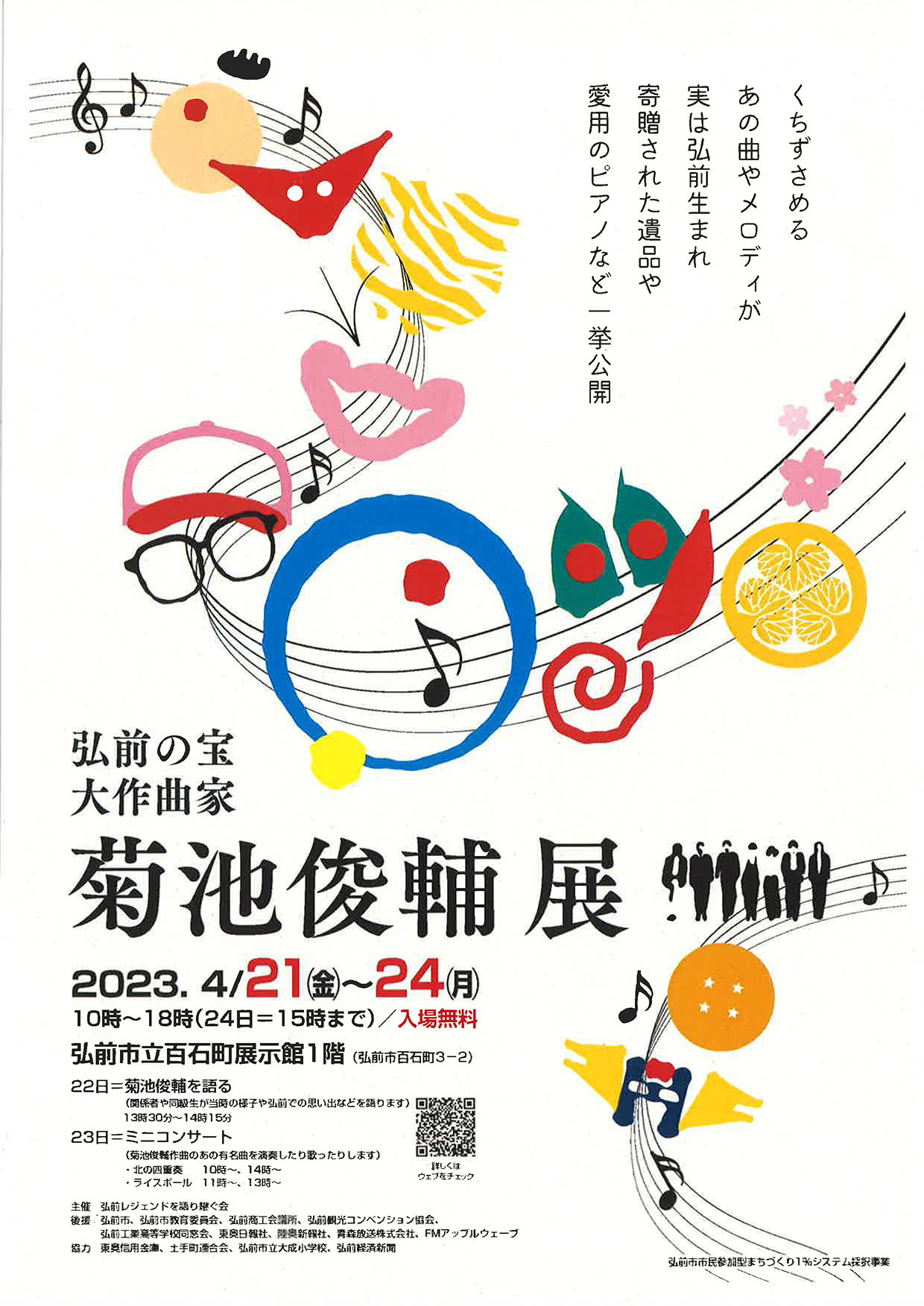

弘前「菊池俊輔展」

青森県弘前市で開催された「菊池俊輔展」に行ってきました。

会期は4月21日から24日の4日間。

私は22日と23日にうかがいました。

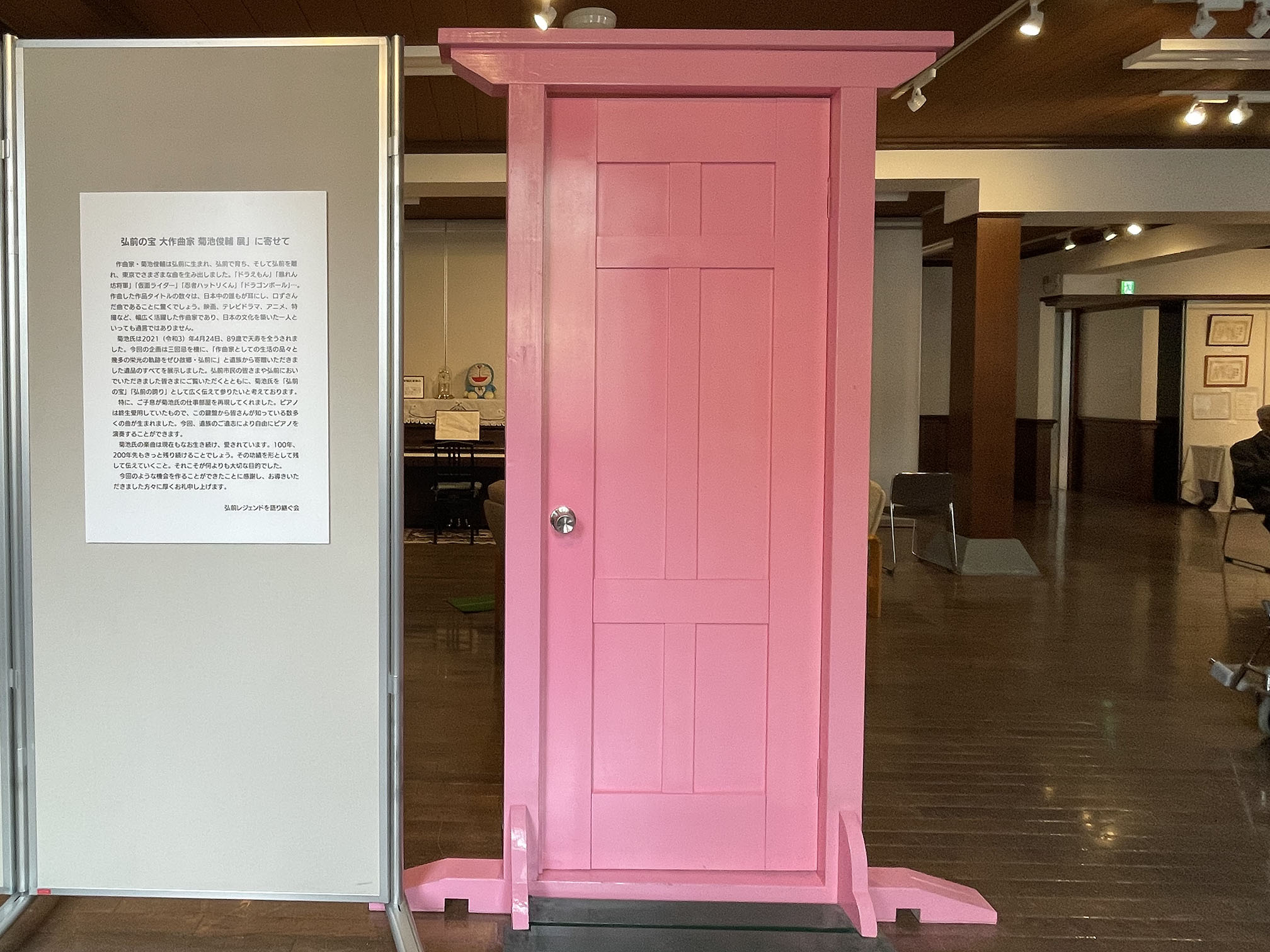

会場は百石町展示館。元は明治創業の呉服店。のちに津軽銀行に引き継がれた建物です。

展示会場入り口には「どこでもドア」が。

展示は、

・菊池先生の作業机の再現

・応接セット

・作曲に使用していたピアノ

・書棚と蔵書類

・ゴールドディスク、トロフィー類

・賞状

・レコード、CD

・楽譜類

・台本

・幼少時からの写真

などなど。

菊池先生の人生と仕事が偲ばれるものばかりでした。

特にヒット曲を記念したゴールドディスクやトロフィー、賞状などがずらりと並ぶさまは壮観で、菊池先生が希代のヒットメーカーであったことが実感されます。

22日にはトークイベントが、23日にはコンサートがありました。

トークイベントの出演は、弘前レジェンドを語り継ぐ会の佐々木健さんと菊池先生の幼なじみで同級生の工藤順巳さん、司会に弘前出身で菊池先生の小学校の後輩になるフリーアナウンサーの藤田亜希子さん。 私も聞いたことがない、菊池先生の少年時代の話や家庭での素顔など、貴重なお話が聞けました。

菊池先生がいかに弘前を愛していたか、また、弘前の人に愛されているかを知ることができて、感激しました。

コンサートの出演は、弘前で活躍する女性ヴォーカル3人組「ライスボール」とサックスカルテット「北の四重奏」の2組。

ライスボールは、オリジナル曲3曲と「タイガーマスク」「アラレちゃん」「ドラえもん」の3曲を歌ってくれました。

北の四重奏はサックス4本という編成ながら、オリジナルをしっかりリスペクトしたアレンジと演奏でなかなかよかったです。

演奏曲は「暴れん坊将軍」「Gメン'75」「旅の終わりに」「怨み節」「タイガーマスク」「忍者ハットリくん」「ドラえもん」「大成小学校校歌」の8曲。特に 「怨み節」の演奏は雰囲気があってしびれました。

これからも弘前で菊池先生の曲を歌い、演奏し続けてほしいです。

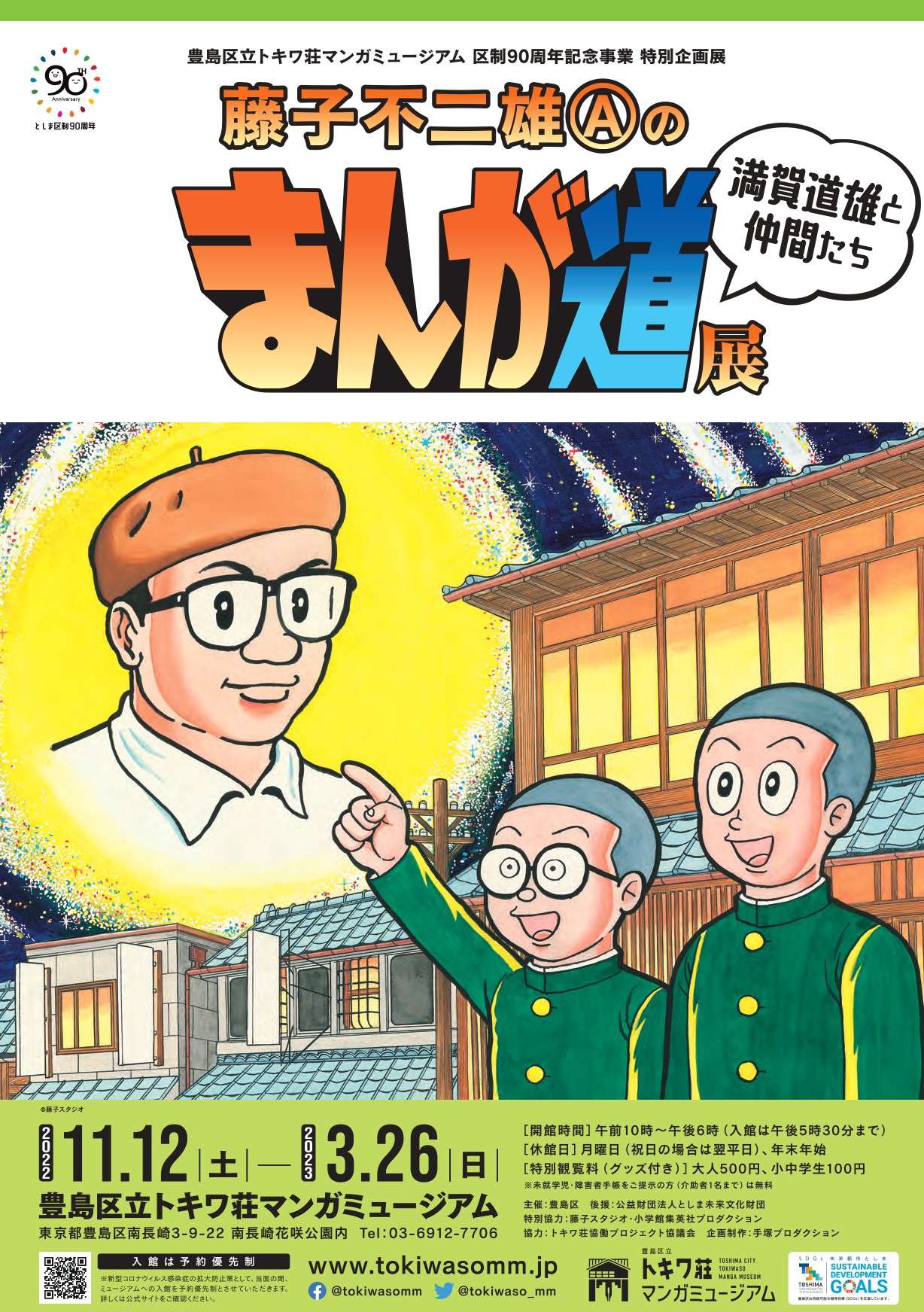

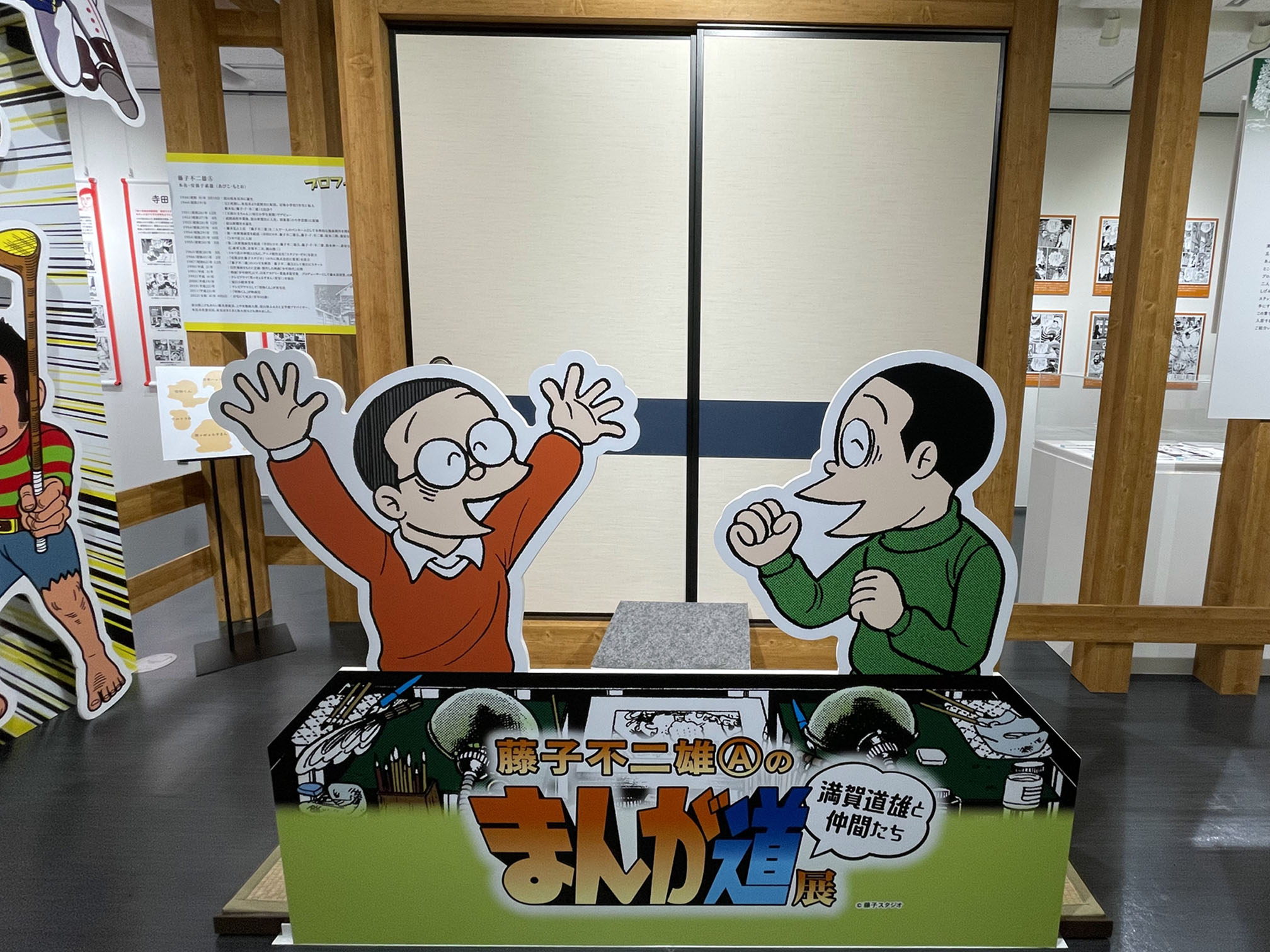

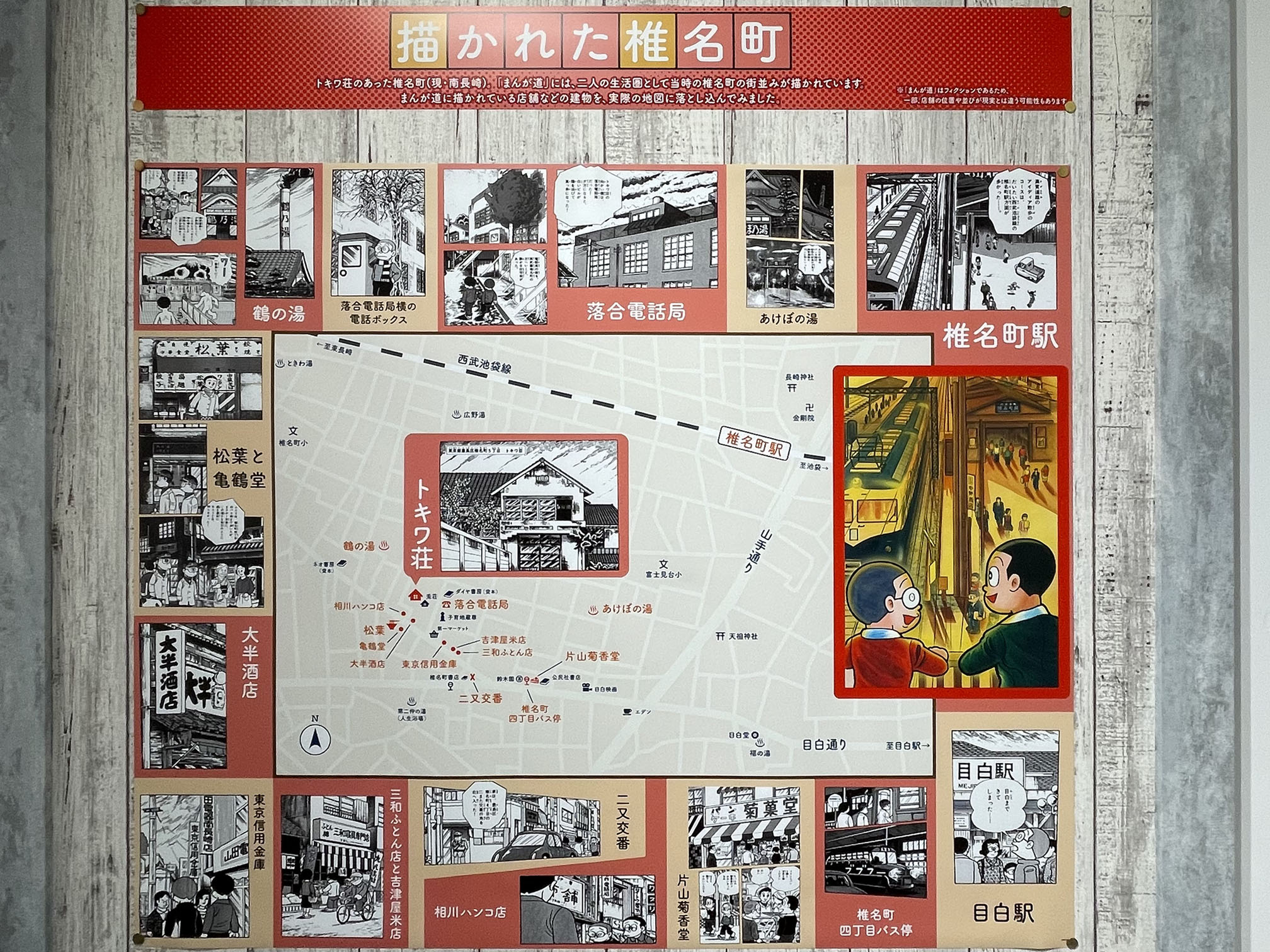

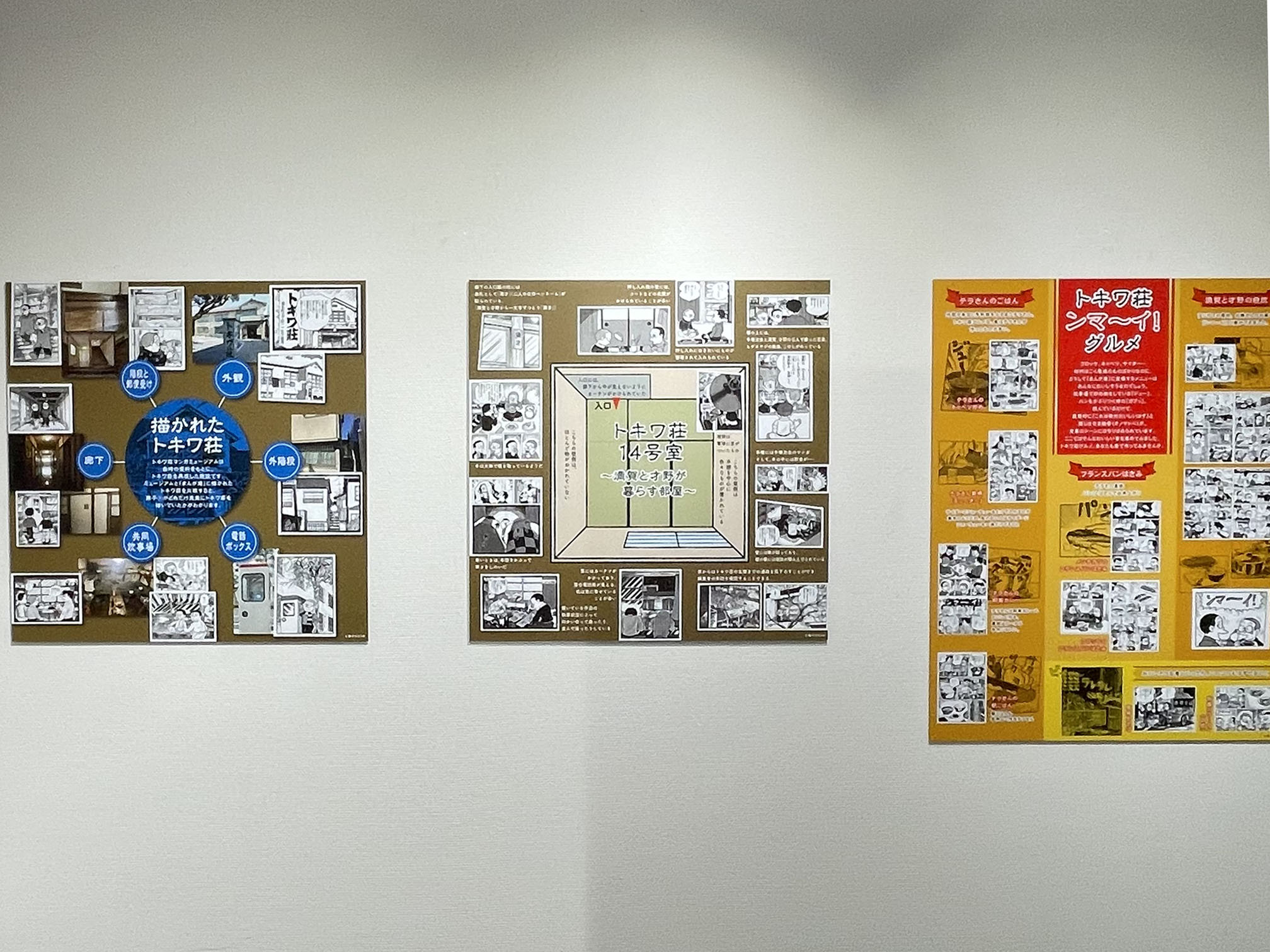

藤子不二雄Aのまんが道展

トキワ荘マンガミュージアムで開催中の「藤子不二雄Aのまんが道展」に行ってきました。

https://tokiwasomm.jp/exhibition/2022/10/post-37.php

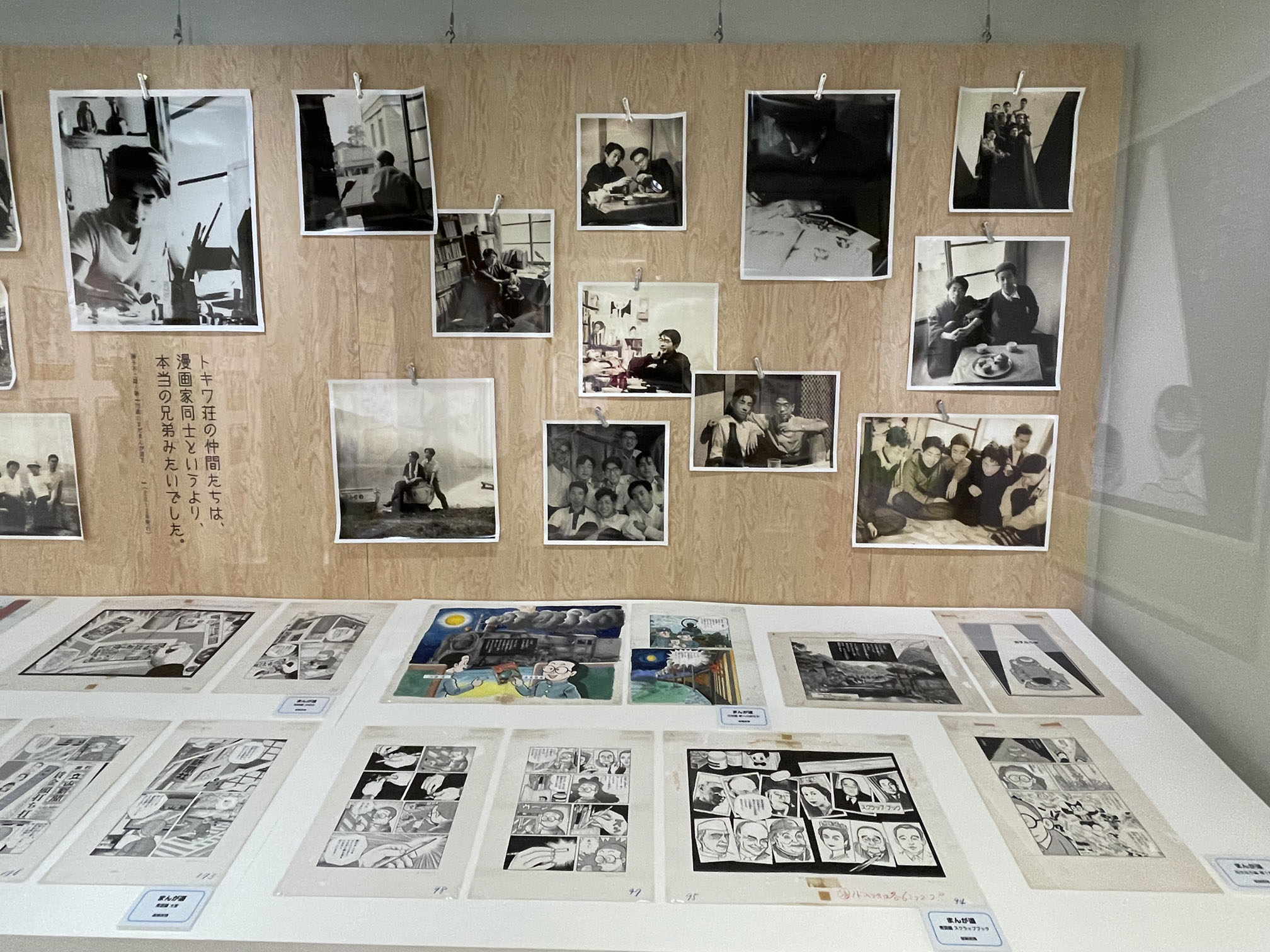

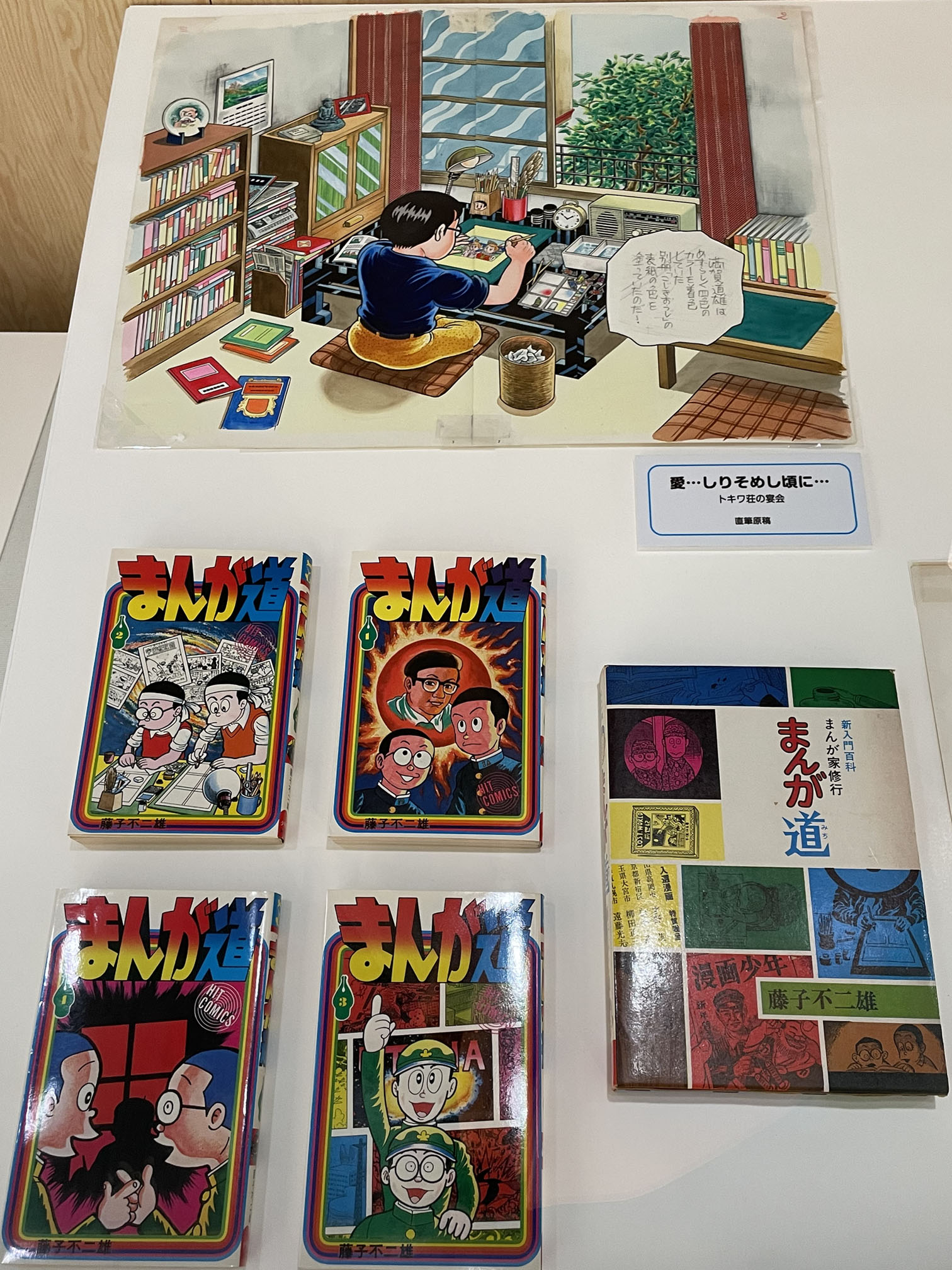

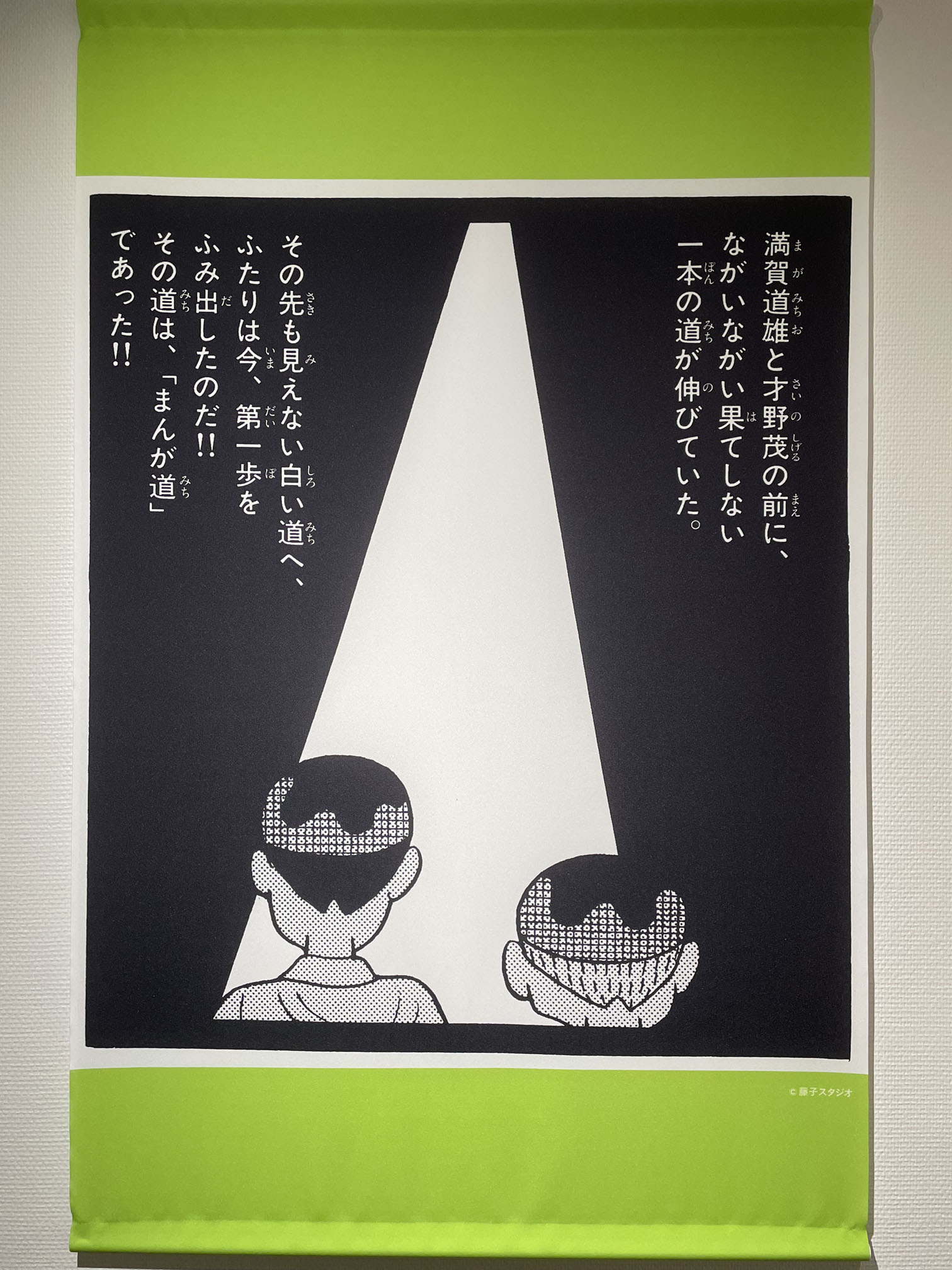

『まんが道』の原画や貴重な写真を見ることができます。

小学生の頃、『まんが道』の最初の単行本(あすなろ編)と石森章太郎の『マンガ家入門』が愛読書だったので、本作には思い入れがあるのですよ。

夢にあふれていた若者たちの青春に触れた気がしました。

先日観たスピルバーグの『フェイブルマンズ』とも不思議なシンクロニシティ。

後半は複製原画や印刷物による藤子不二雄A作品関係の展示。

トキワ荘時代の藤子不二雄A作品ヒストリーや作風の紹介、トキワ荘に集った漫画家たちの紹介など。

なんと今回は展示がすべて撮影可!

庭では桜が咲いていました。

「まんが道展」は3月26日までなので、気になる方はお早目に。

次の展示は4月6日から「W50周年記念 デビルマン×マジンガーZ展」だそうです。

https://tokiwasomm.jp/exhibition/2023/02/post-40.php

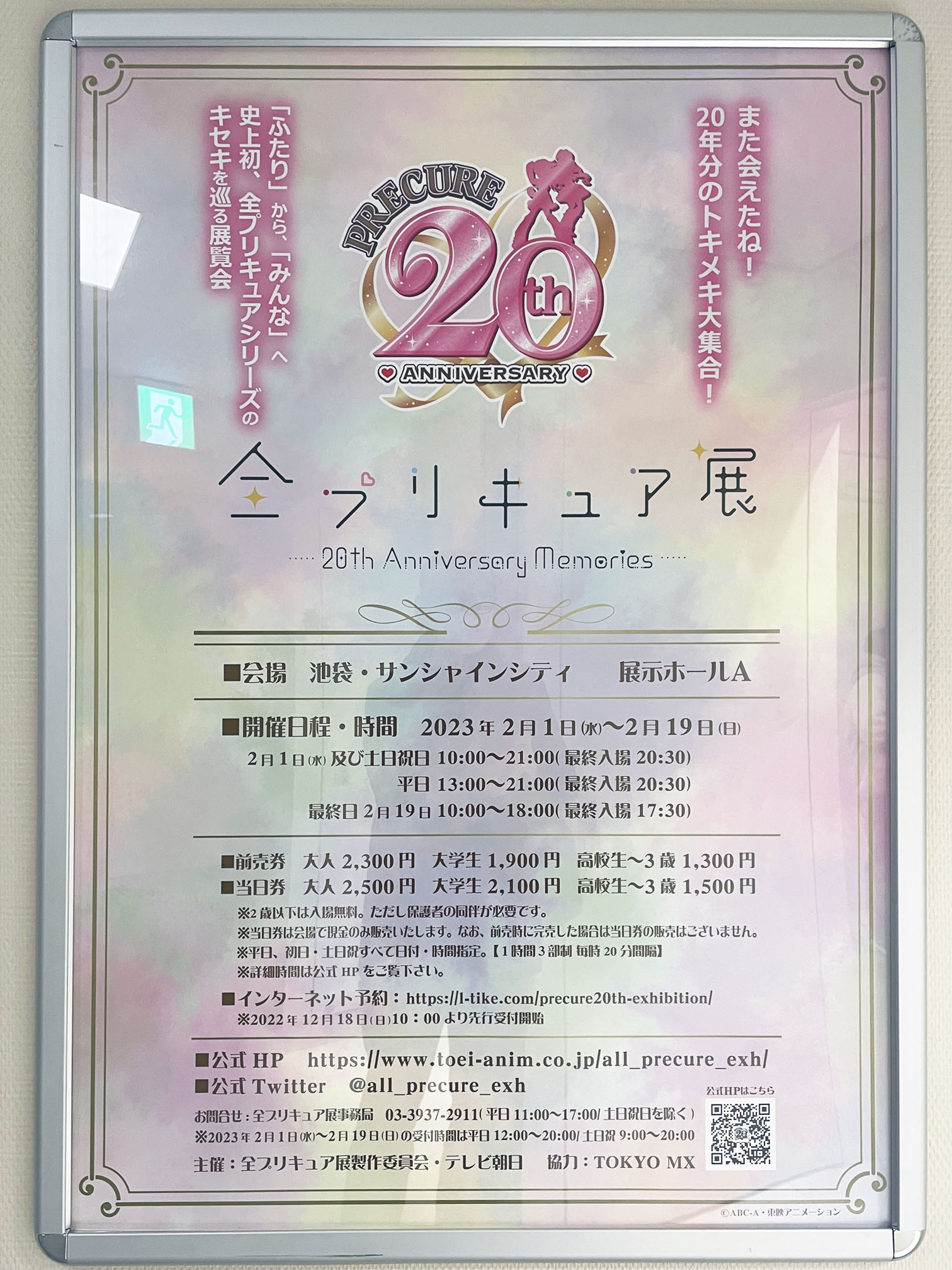

「全プリキュア展」に行ってきた

池袋サンシャインシティで開催中の「全プリキュア展」に行ってきました。

平日昼間なら空いてるだろうと思ってましたが、すごい人出でした。

ほぼ95%が女子。10代~20代くらいの若い方が多い(学校は休みなのか?)。あとは親子連れ。男子はほとんどいない。

六本木で開催されていた『美少女戦士セーラームーン展』と比べても、ぐっと来場者の年齢が若くなり、女子率が高い印象です。

エントランスにフォトスポット(ここで渋滞してた)。

プリキュアの歴史を紹介するパネル。

各シリーズのキャラクターデザイナーたちによる20周年描き下ろしイラストギャラリー(ここも大混雑)。

歴代プリキュア主人公(主にピンク)の等身大フィギュア。

各シリーズを設定画や映像、おもちゃなどで紹介する「全プリキュアメモリーズ」コーナー。

秘蔵ギャラリー(企画書、台本、絵コンテ、原画など。撮影不可)。

変身シーンをマルチモニターで見せるシアター(人ごみでぜんぜん観られず)。

物販コーナー。

といった構成。

「THE仮面ライダー展」ほどではないですが、すごい量の展示でした。

メインは「全プリキュアメモリーズ」。

各シリーズのブースが作品のモチーフやテーマにちなんだデザインになっていて、なかなか凝ってます。『ふたりはプリキュア』は白と黒、『プリキュア5 GoGo!』はバラ、『ハートキャッチプリキュア!』は花、『スマイルプリキュア!』は本棚、『ドキドキ!プリキュア』はトランプ、『プリンセスプリキュア』は宮殿風、『プリキュアアラモード』はお菓子、『スター☆トゥインクルプリキュア』は宇宙、といった具合。

プリキュアだけでなく悪役キャラの紹介パネルもあって、うれしかったです。

来場者が想い出のプリキュアのコーナーに足を止めて、記念写真を撮ったり、話し込んだりしている光景がほのぼします。

プリキュアの仕事をしていても、本来のターゲットである子どもたちの反応を観る機会はほとんどないので、「ああ、愛されていてよかったなぁ」と。

「全プリキュア展」は、プリキュアとともに育った子どもたちやシリーズを見守ってきた方たちが集う、壮大な同窓会みたいなものですね。

ただ、みんな熱心に観ているので、あまり展示に近寄ってじっくり観られなかった。

ちなみに音楽商品の展示はありませんでしたよ。残念…。

等身大フィギュアは太秦映画村に展示されていたものと同じでした。ということは、今、太秦では主人公を除くプリキュアたちが勢ぞろいしているのでしょう。あれを全部持ってくるには展示スペースが足りないから、しかたないか。でも、ホールをもうひとつ借りて展示したら、案外盛り上がったのではと思います。

物販コーナーでは目当ての図録が売り切れ…。

記念に限定グッズのコースターを1個買いました。

「全プリキュア展」東京会場の開催は2月19日まで。

https://www.toei-anim.co.jp/all_precure_exh/

池袋駅からサンシャインシティまでの複数の通りに、「全プリキュア展」にちなんだ街路灯フラッグがずらりと飾られてます。しかも、よく見ると商店街別に違うタイプのフラッグを掲示してる。

風が強かったのと日が暮れてきたので、撮りきれませんでした。コンプリートはまたの機会に(コンプリートするのか?)。

THE仮面ライダー展

ボーッとしてたら今週末までになっていたので、行ってきました。

「THE仮面ライダー展」

50年の歴史は伊達じゃなかった。

大変な量の展示です。

会場の外に全ライダー作品のパネルと劇場版ポスターの展示があり、早くもテンションが上がります。

入場してすぐに、仮面ライダー1号の展示。

藤岡弘、さんのメッセージ映像が流れて、期待を盛り上げます。

いよいよ展示の本編。

導入は石ノ森章太郎の漫画版。

続きを読む:THE仮面ライダー展

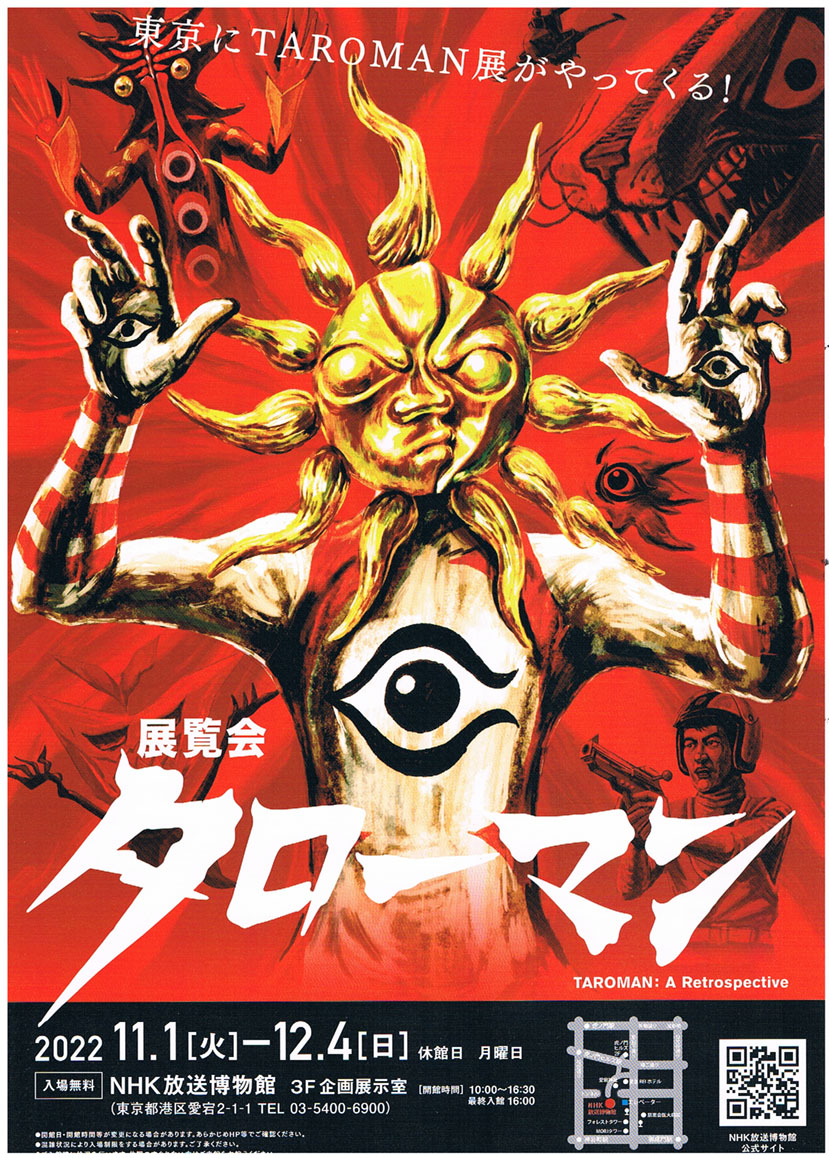

「タローマン展」の思い出

そういえば、先月、「タローマン展」にも行っていたのでした。

「岡本太郎展」とタイミングを合わせて、NHK放送博物館で11月1日から12月4日まで開催されていました。

正式名称は「展覧会 タローマン」。

『タローマン』の衣装や企画書、制作資料、グッズなどを展示したマニアックな展覧会です。

『タローマン』が実際に70年代に作られたヒーロー番組だという設定で構成されているのがミソ。

『タローマン』の前に放映されていたヒーロー番組(『大権威ダ・ガーン』)の映像まで作っているのだからあきれます。

こういうふざけたことを真剣にやる遊び大好きです。

いちおう、申し訳のように「NHKと太郎」「岡本太郎ができるまで」という展示コーナーもあったんですけれど。

続きを読む:「タローマン展」の思い出

「国宝展」と「岡本太郎展」

上野で開催されている「国宝展」と「岡本太郎展」を観に行ってきました。

どちらも会期末が迫っていたので駆け込みです。

「国宝展」は「国宝 東京国立博物館のすべて」が正式名称。

東京国立博物館創立150周年記念の展覧会で、「史上初、所蔵する国宝89件を公開」とキャッチコピーにあるように、お宝を一挙お蔵出ししての公開です。

もともと12月11日で会期終了の予定でしたが、18日まで延長されました。

会場は国立博物館本館…

ではなく、1999年に開館した「平成館」のほうです。

展示されているのは、11世紀から13世紀頃までの絵画・書跡と7世紀から14世紀頃までの東洋絵画・書跡、それに7世紀から8世紀の法隆寺献納宝物が中心。ほかに古代の壺・銅鐸・太刀・埴輪など、考古出土品もいくつか。

古い書画などのうち数点は、保存上の理由から会期延長期間には展示が終了してました。残念ですが、しかたない。

最近の刀剣人気を意識したのか、刀剣(10~14世紀)にかなりのスペースが充てられていました。

展示の第2部は「東京国立博物館の150年」という展示。

これがなかなか面白かった。

博物館の歴史をたどりながら、めぼしい収蔵品を紹介する構成。

明治時代の展覧会のようすを紹介する絵や当時の博物館の看板など。 博物館好きにはたまりません。

博物館って、展示品自体も魅力ですが、それを観ることで昔の人と対話したり、当時の空気に触れたような気分になれたりする。すごく心を動かされます。実物が目の前にあってこその体験だと思うのです。

下の写真は最後の撮影可コーナーから。

続いて、東京都美術館で開催されている「岡本太郎展」へ。

続きを読む:「国宝展」と「岡本太郎展」

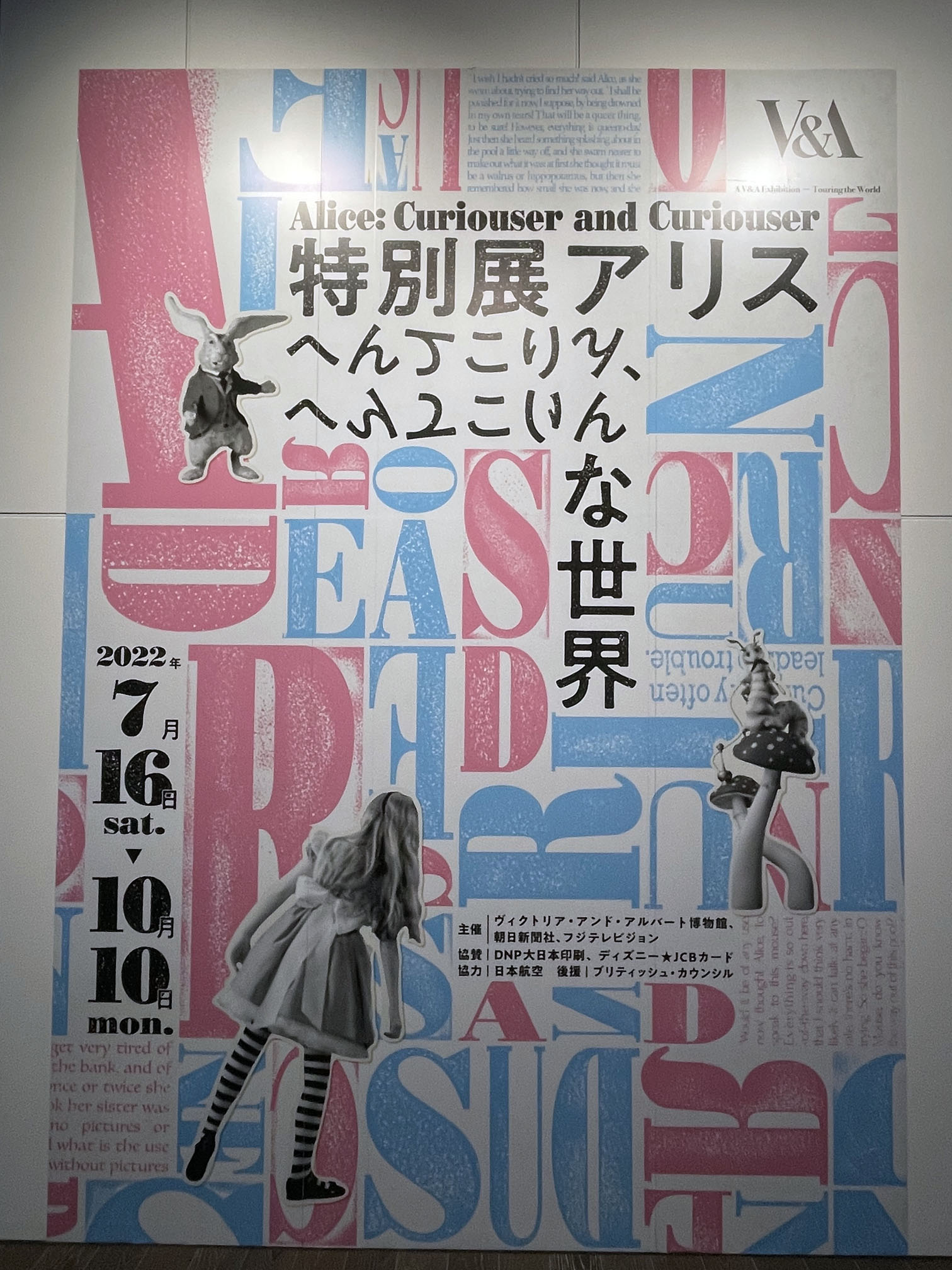

特別展アリス

森アーツセンターギャラリーで開催されている「特別展アリス— へんてこりん、へんてこりんな世界 —」に行ってきました。

先日、「ベルサイユのばら展」に行ったとき、隣の会場で開催していたので気になってたのですよ。

気が付けば10月10日の会期終了が迫っていたので、今行くしかないと。

以下、公式サイトより引用。

-----------------------

『不思議の国のアリス』の世界とその魅力をご紹介する展覧会です。ジョン・テニエルの挿絵から、ディズニー映画のアニメーションセル、ティム・バートン監督による映画『アリス・イン・ワンダーランド』、アリスに影響を受けたサルバドール・ダリや草間彌生らの作品、バレエなどでの舞台衣装、ヴィヴィアン・ウエストウッドらによるファッションなど、アリスにまつわる約300点の展示物が一堂に会します。英国ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館(V&A)を皮切りに世界巡回中の展覧会に、日本オリジナル展示も加えた「へんてこりん、へんてこりんな世界」が2022年夏、六本木ヒルズに出現します。

-----------------------

ちょっとスケジュール的に厳しかったのですが、行ってよかった。

児童文学好き、幻想文学好き、美術好き、映画好きなんかにはたまらない内容でした。

なお、会場内は一部「撮影禁止」のマークが付いた展示品以外は撮影可。

ただし、展示品1点のみ、2点のみの撮影は不可で、「必ず3点以上を画面に収めてください」という制限が設けられています。

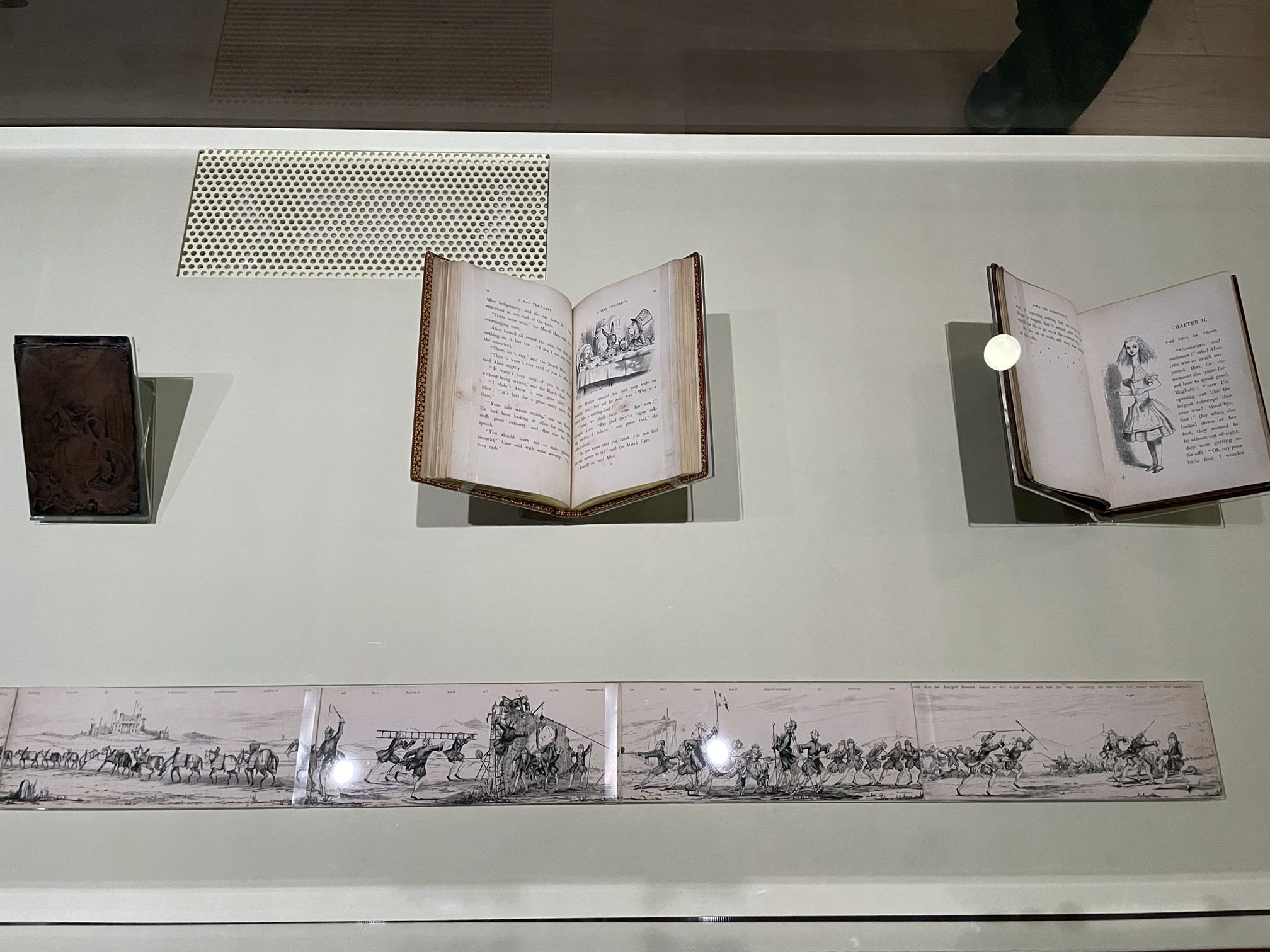

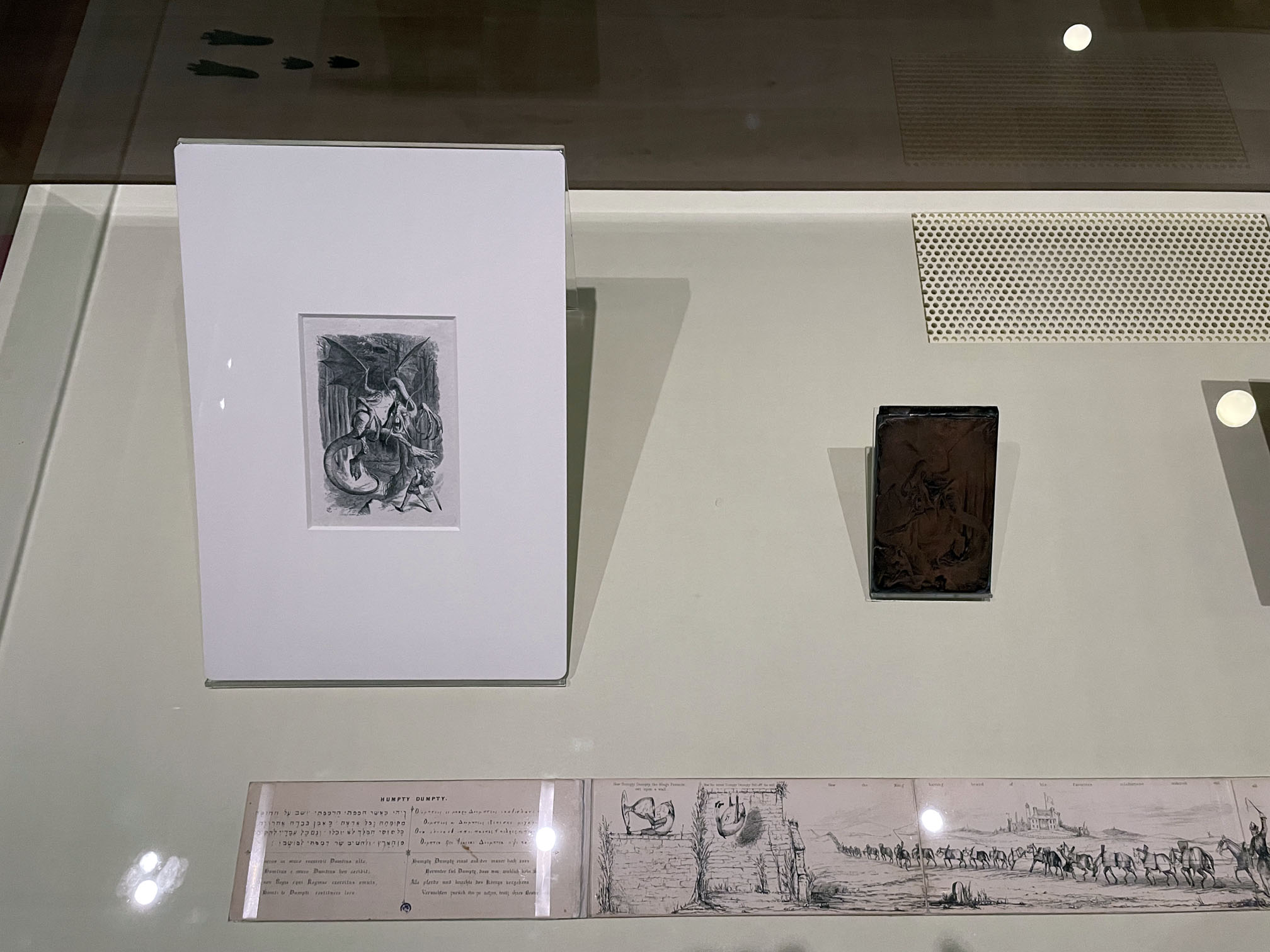

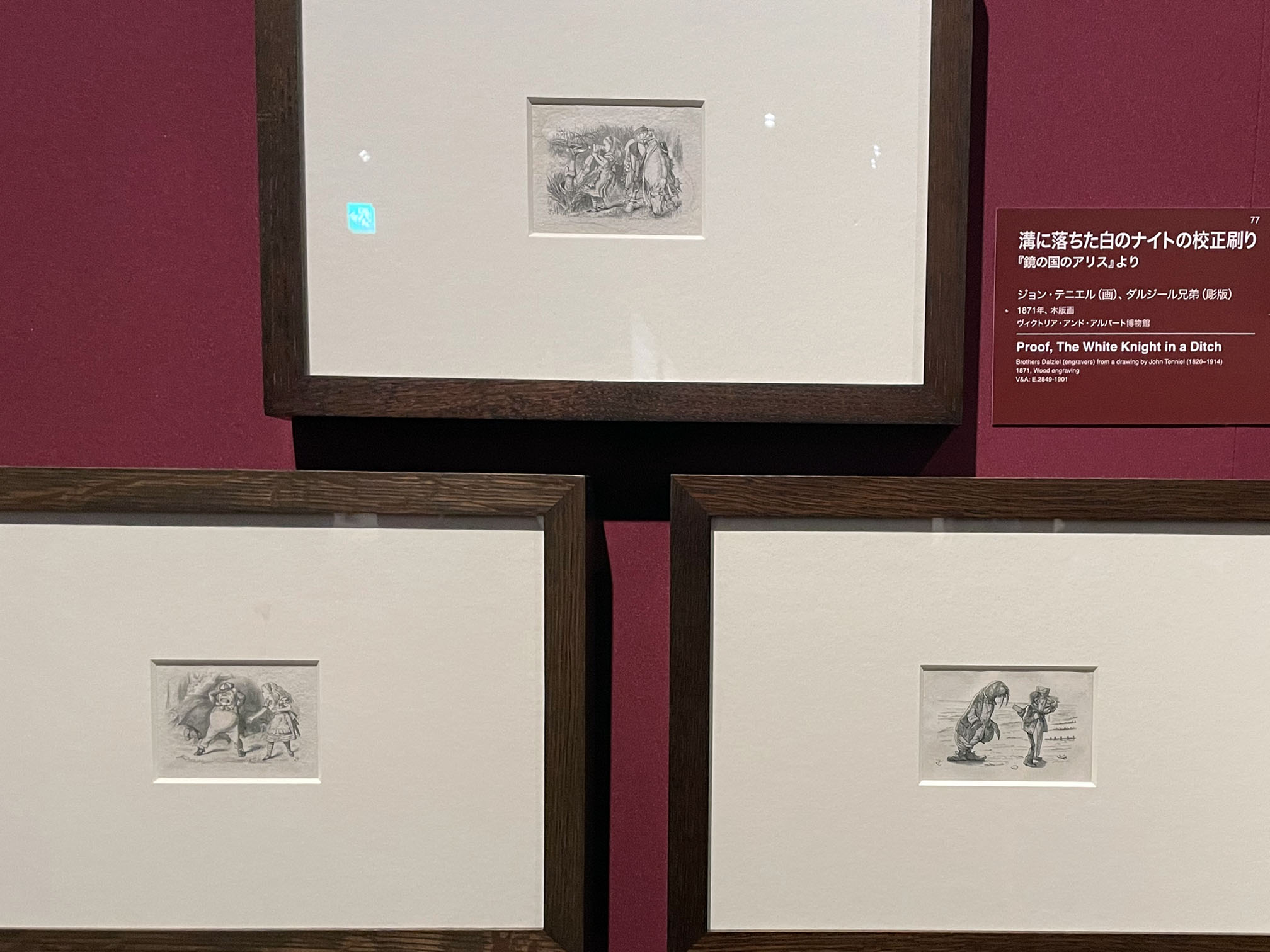

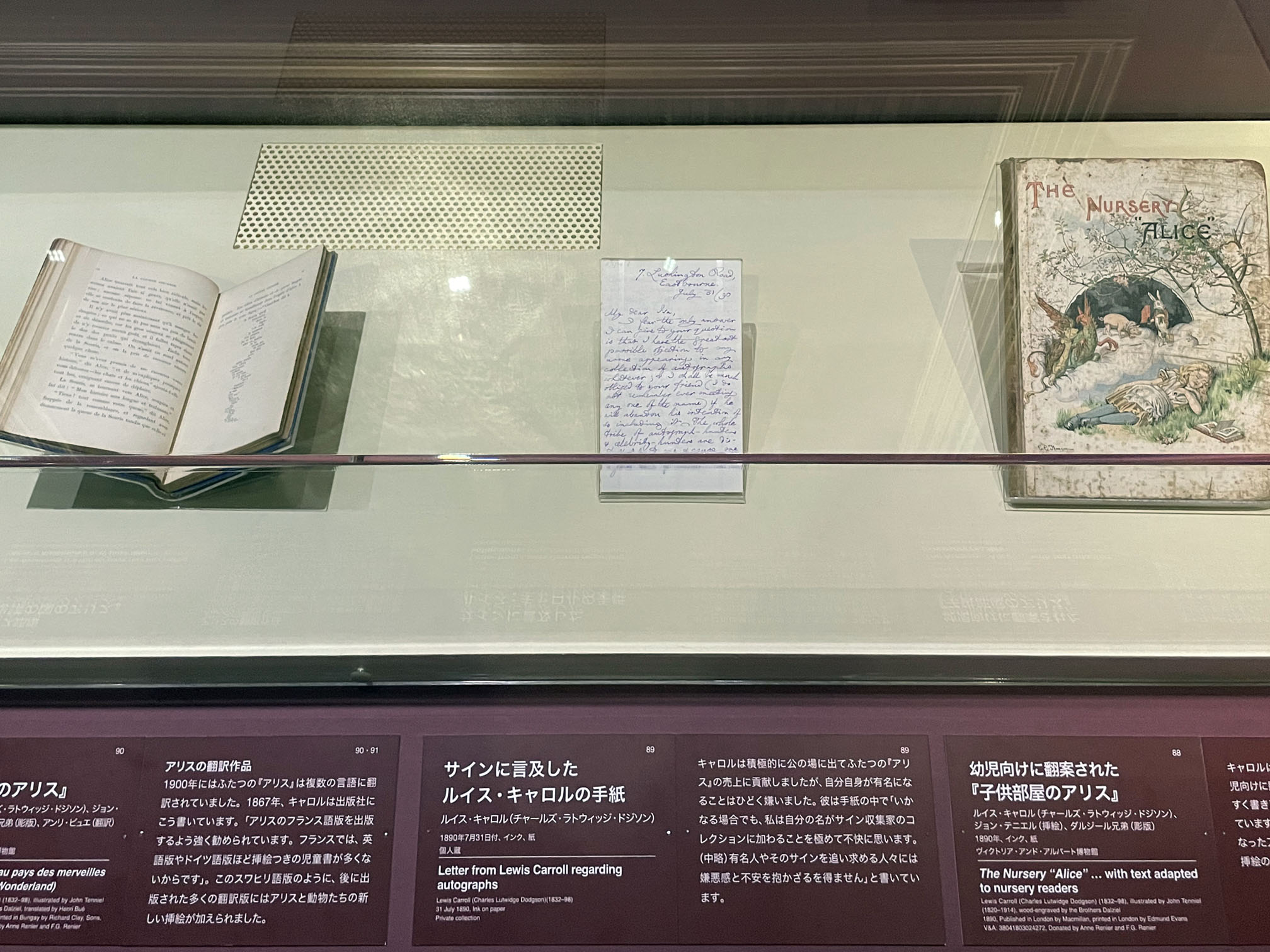

会場は大きく5つのパートに分かれていて、「第1章 アリスの誕生」ではルイス・キャロルと原作関連の写真、草稿、イラスト、本やグッズなどを展示。

キャロルが撮った写真やアリスのモデルになったアリス・リドゥルの写真もあります。

『不思議の国のアリス』『鏡の国のアリス』の初版本や校正刷り、ジョン・テニエルの挿絵の習作、原画、版画、各国のアリス翻訳本などが見られて眼福。スワヒリ語版なんて珍しいものもありました。

日本のものでは金子國義さんのアリスの絵などが展示されていました。

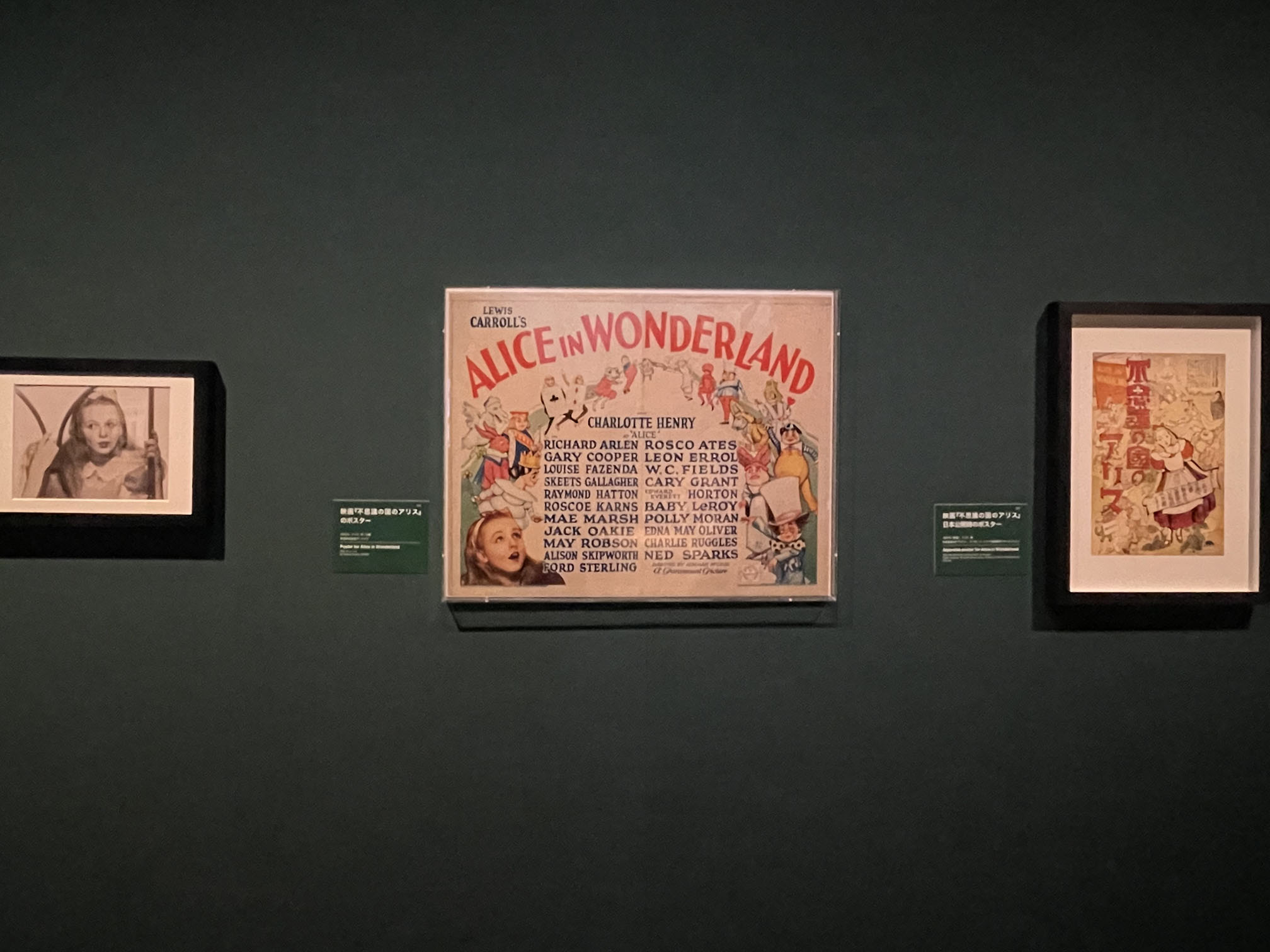

不思議の国に迷い込んだような回廊を抜けると、「第2章 映画になったアリス」のコーナーへ。 古今の『アリス』の映像化作品に関する展示です。

初期のモノクロ映画から、有名なディズニーのアニメ、ティム・バートンの『アリス・イン・ワンダーランド』も。

日本アニメーション制作のTVアニメ『ふしぎの国のアリス』ももちろん紹介されています。

続いては「第3章 新たなアリス像」のコーナー。

アリスを題材にした、あるいはアリスにインスパイアされた現代アートの展示です。

衝撃を受けたのが、サルバドール・ダリが描いた『不思議の国のアリス』の挿絵。1969年に限定2500部の署名入りで出版されたんだそうです。 ダリがそうとう気合入れて描いているのが伝わってくる作品。

「対決!シュールレアリスム×シュールレアリスム」

みたいで、見入ってしまいました(撮影は不可)。

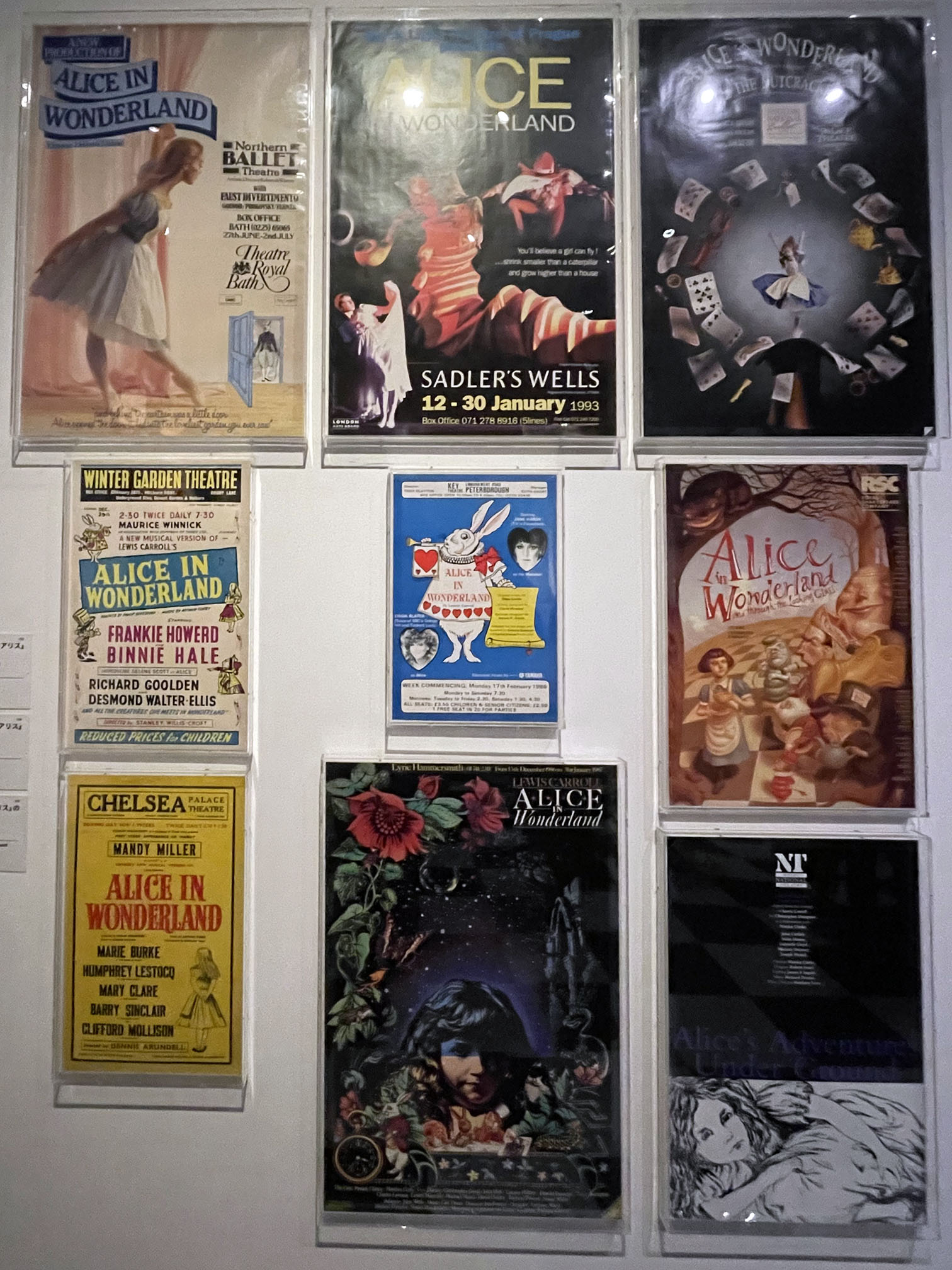

次は「第4章 舞台になったアリス」のコーナー。

舞台化された『アリス』のポスターや舞台写真、衣装デザインなど、貴重な展示が並びます。

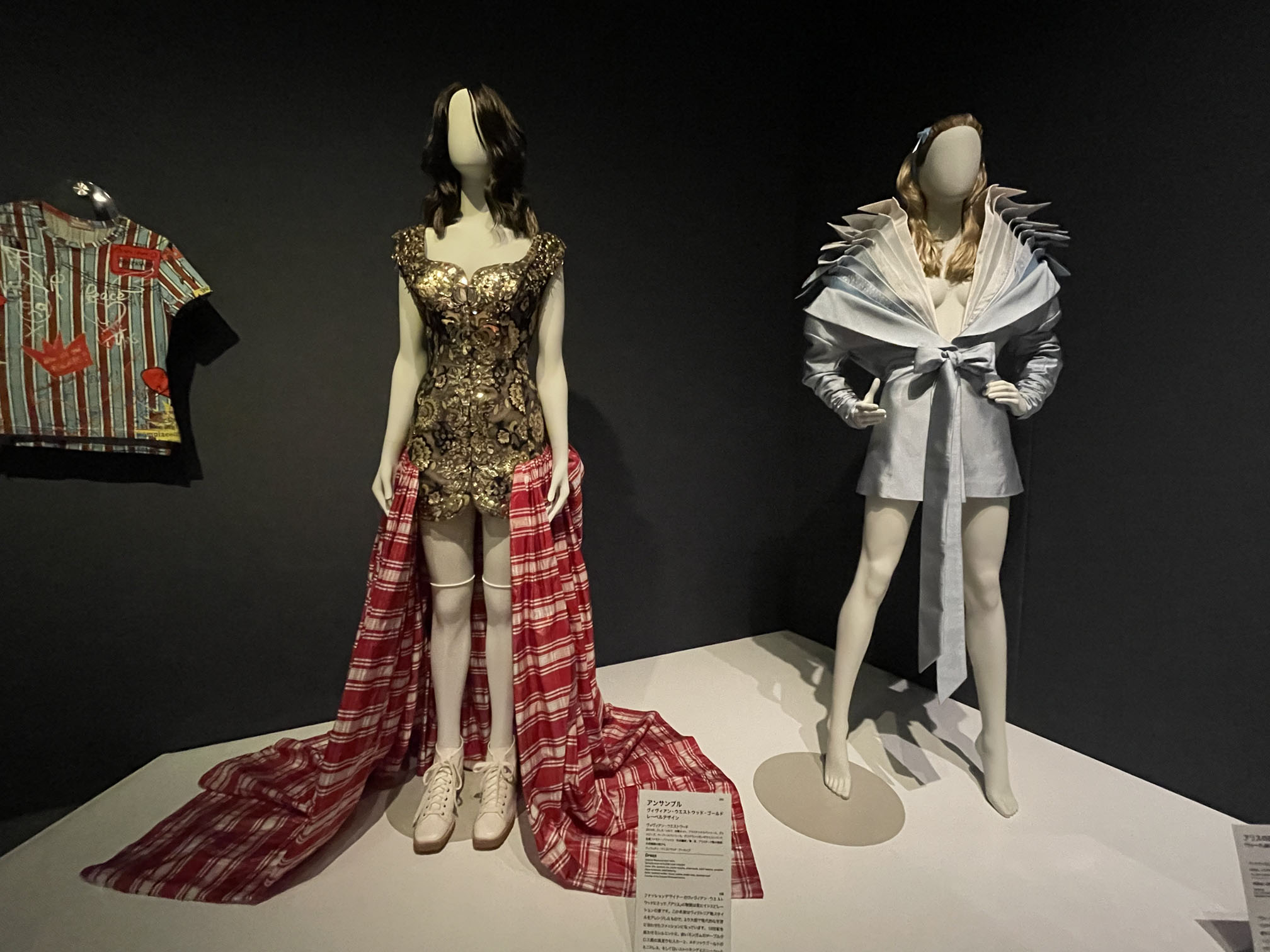

最後に「第5章 アリスになる」と題した、アリスをモティーフにしたファッションのコーナー。

文学・アート・映画・演劇・ファッションなどを横断する不思議の森をさまようような体験。

めちゃめちゃ楽しかったし、刺激を受けました。

図録はなく、7月8日に発売された『アリスーへんてこりん、へんてこりんな世界―』(玄光社)という本が公式書籍として売られています(一般書店でも購入可)。内容は、展覧会とまったく同じではないようです。

「特別展アリス— へんてこりん、へんてこりんな世界 —」は10月10日まで。

https://alice.exhibit.jp