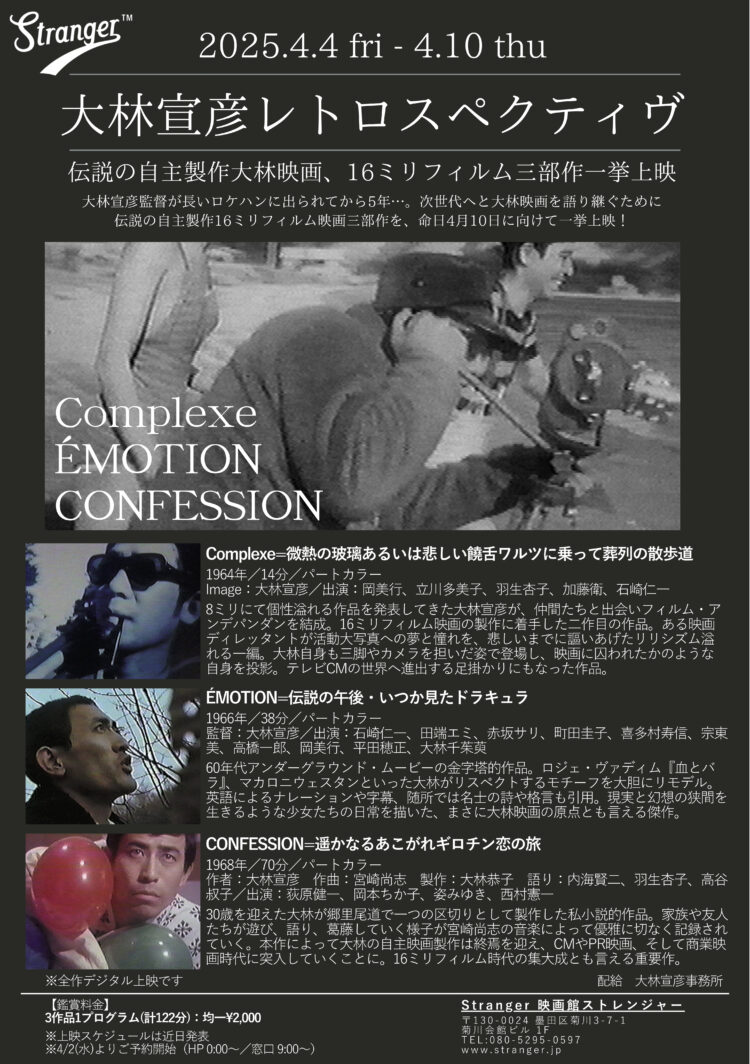

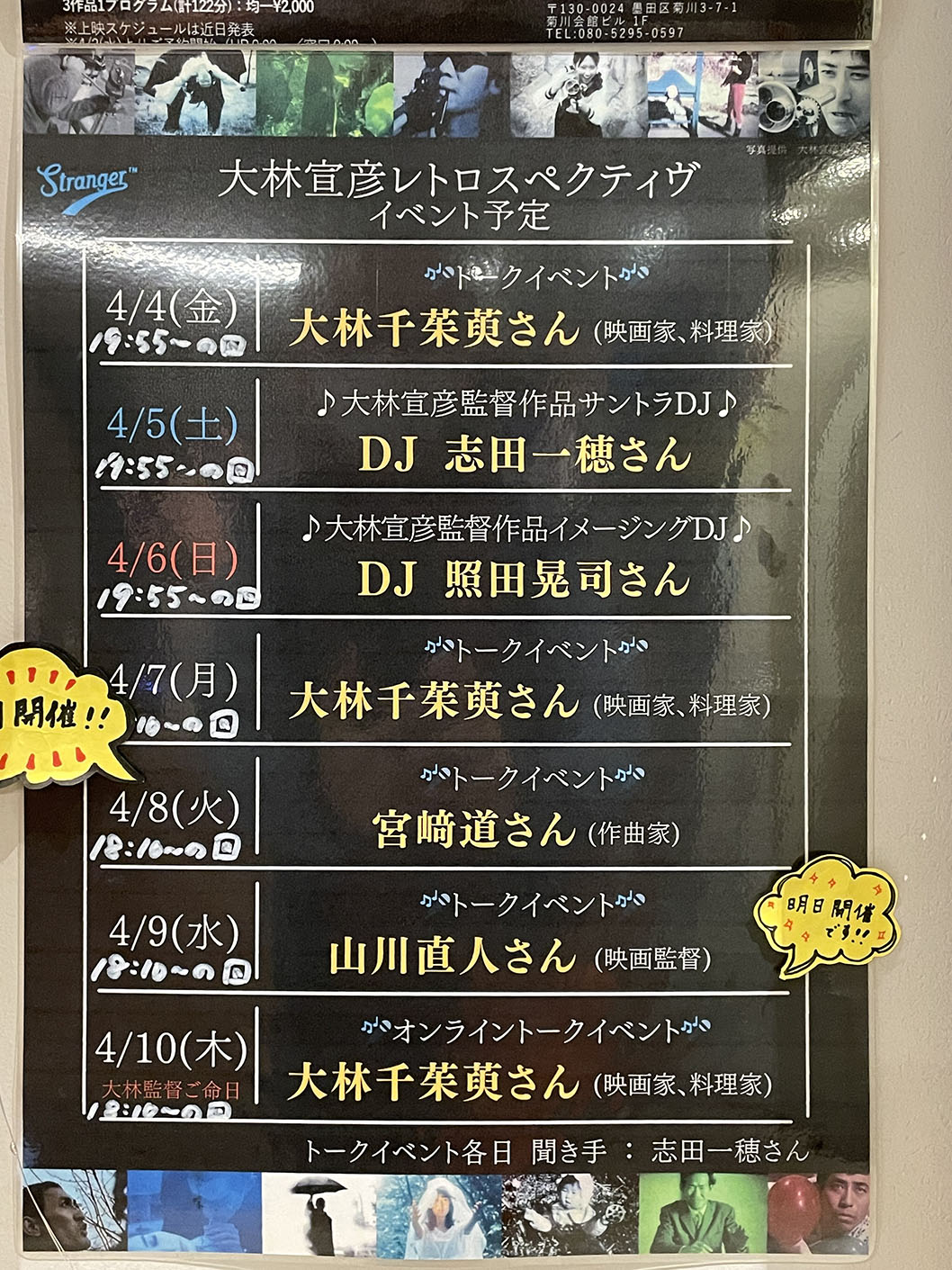

大林宣彦レトロスペクティヴ

4月8日、菊川の映画館Strangersで上映中の「大林宣彦レトロスペクティヴ」特集を観てきました。

大林監督の自主製作16ミリフィルム映画三部作

『Complexe=微熱の玻璃あるいは悲しい饒舌ワルツに乗って葬列の散歩道』

『ÉMOTION=伝説の午後・いつか見たドラキュラ』

『CONFESSION=遥かなるあこがれギロチン恋の旅』

の3本をスクリーンで上映する企画。

映像ソフトでも持ってるんですがスクリーンでまとめて観るのは初めて(少なくとも『CONFESSION』をスクリーンで観るのはたぶん初めて)。

やっぱり映画だなぁ、こうやって観るものだなぁと実感しました。

この日に足を運んだのは、上映後に大林作品を多く手がけた作曲家・宮崎尚志さんの息子さん・宮崎道さんと志田一穂さんのトークイベントがあったから。宮崎道さんも作曲家です。

トークの中でも語られていましたが、大林映画といちばん相性がよかったのが宮崎尚志さんの音楽だったと思うんです。伝統をふまえつつ、自由で前衛的。そして独特のリリシズムがある。

トークでは宮崎尚志さんと大林監督の関係、宮崎道さんが間近に見た大林映画の音楽作り秘話などが語られ、さらに秘蔵8ミリ映像も観られて、実によかった。来た甲斐がありました。もっと聞きたかった!

Strangersの「大林宣彦レトロスペクティヴ」は10日まで。9日と10日も上映後にトークイベントがあるので、気になる方はぜひ!

Strangersの特集ページ

https://stranger.jp/movie/6141/

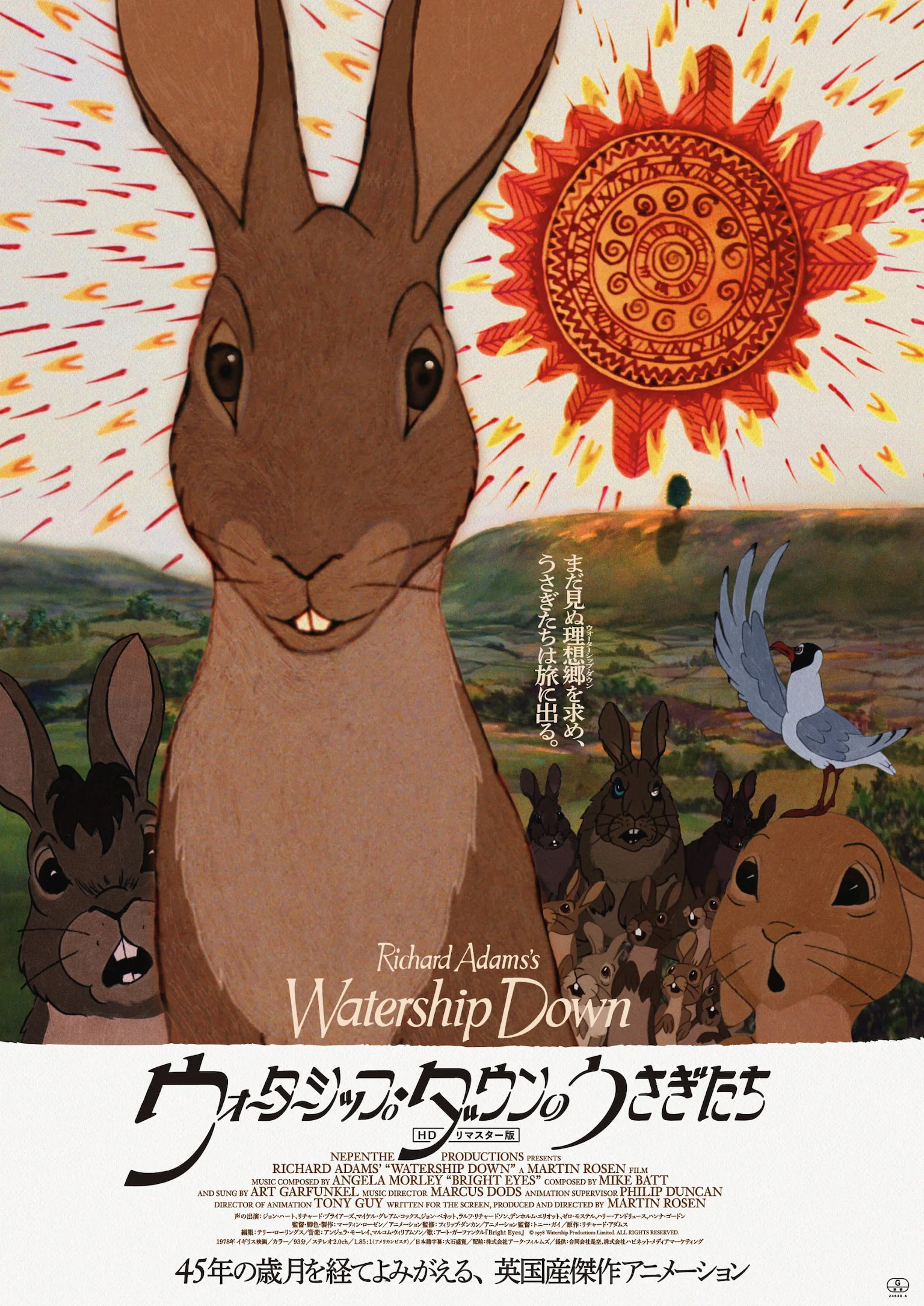

「ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち」HDリマスター版

11月30日から公開されているアニメ映画『ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち』HDリマスター版を観ました。

リチャード・アダムスの原作小説をイギリスでアニメ化した作品です。

制作は1978年。日本初公開は1980年。

当時観に行って、衝撃を受けました。

動物ファンタジーなのに、血が飛び散るような残酷なシーンが手加減なく描かれる。

うさぎたちも次々と命を落とす。

しかし、そういう描写があるからこそ、うさぎたちの置かれた境遇(「すべてのものがお前の敵になる」)が真実味を持って伝わってくるし、厳しい旅を続けることへの共感が生まれます。

幻の地をめざして旅をする神話的な物語であることにも惹かれました。

(ちょっと『宇宙戦艦ヤマト』みたいと思ったかも)

音楽もよかった。

主題歌はアート・ガーファンクル。日本語版は先日の「サントラサーカス!4」でかけた井上陽水。

特に主題歌の間奏にも引用されているメインテーマがいいんです。

私のお気に入りの1本となり、当時サントラ盤も買ったし、のちに発売されたLD(レーザーディスク)も買いました。

ところで、当時公開されたのは日本語吹替版。LDも吹替版です。

今回のHDリマスター版は原語版。原語で観るのは初めてで、これはこれで新鮮でした。

ちゃんと新しくパンフレットが作られているのもよかった。

でも、古川登志夫、杉山佳寿子、檀ふみらによる吹替版を何度も観て、耳にこびりついているので、吹替版でも観たかったなぁ。

権利の都合で難しいのかもしれませんが、いつか、当時の吹替版も観られるようになることを願っています。

『ウォーターシップ・ダウンのうさぎたち』HDリマスター版公式サイト

サウンドトラック・アルバムのジャケット

ボルテスV レガシー

10月18日に公開された映画『ボルテスV レガシー』を初日に観てきました。

1977年に放送された日本のTVアニメ『超電磁マシーン ボルテスV』をフィリピンで実写化した作品です。フィリピンではTVシリーズとして全90話が放送されました。その序盤のエピソードを約90分に再編集したのが今回の劇場版。

すごい! すごいですよ!

作り手の『ボルテスV』愛が爆発してます。

リスペクト…というより、「俺たちはこれが観たいんだ!」という気持ちがひしひしと伝わってきます。

熱い…

ぐっときたのは、やはりボルトマシンの発進・合体とボルテスVの戦闘シーン。

戦闘シーンのしつこいほどのこってりした演出は原典の長浜ロボットアニメをほうふつさせます。

武器を使うときに武器名を叫ぶ演出が引き継がれていて、しかもちゃんと理由が付けられていることに感動しました。

加えて、劇中に流れる音楽(劇伴)もオリジナル版をオマージュ。小林亜星作曲の主題歌のメロディーや筒井広志作曲のオリジナルBGMがアレンジされて流れます。もう、この音楽を聴くだけで血がたぎってしまう。

パンフレットは総ルビで子ども向けに作られているように見せて、実はインタビュー、コラムなどが充実。オリジナル版の紹介もしっかり。ロマンアルバムや大図鑑・大百科を意識していると見ました。

入場者プレゼントはペーパークラフト。

今回観たのは字幕版だったので、こんどは吹替版で観たいと思います。

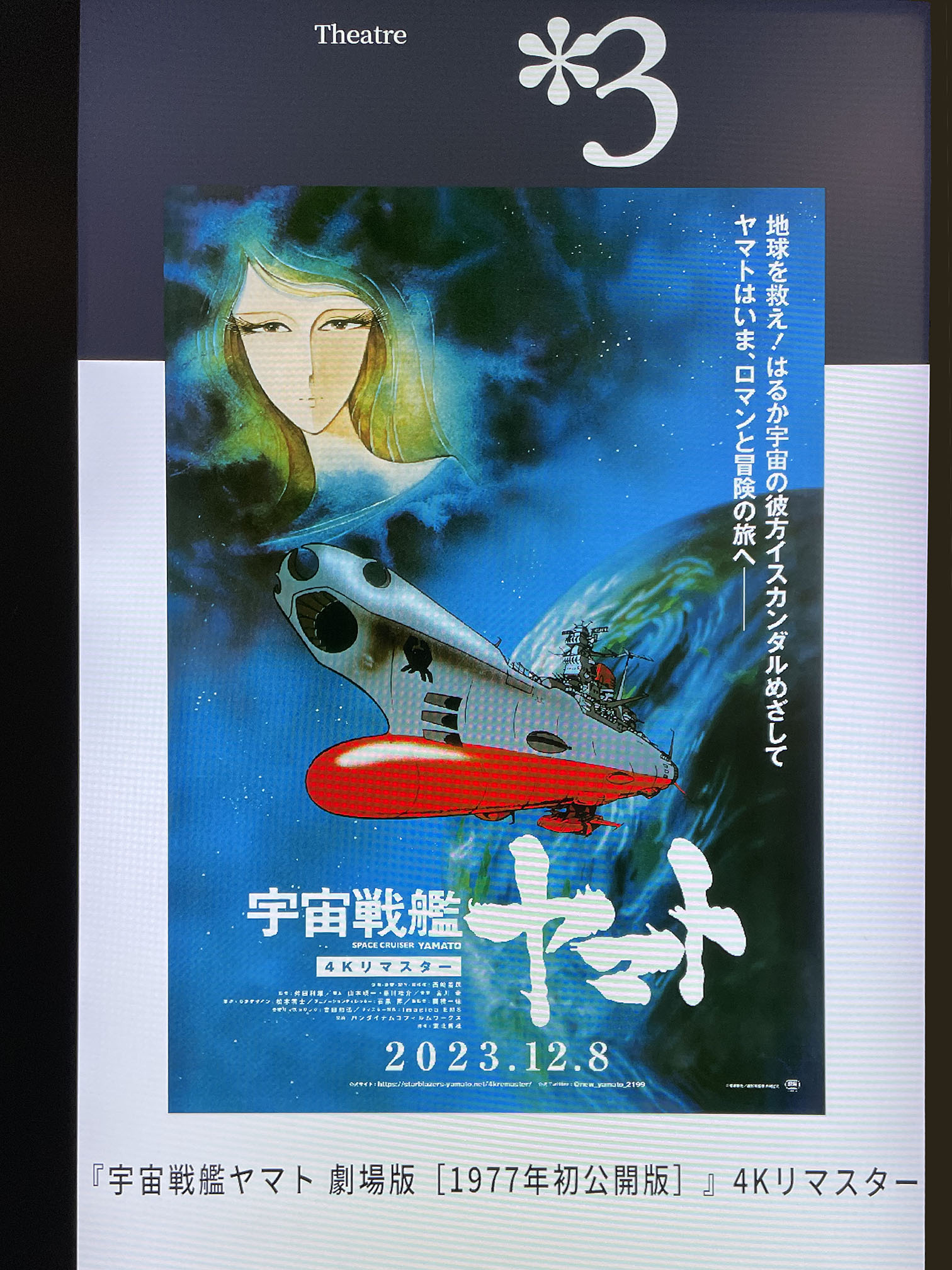

「宇宙戦艦ヤマト」1977年初公開版

新宿ピカデリーで12月30日と31日の2日間だけ限定公開されている「劇場版『宇宙戦艦ヤマト』1977年初公開版」を観ました。

やったー!

1977年当時、地元の東映パラスで観たのと同じだよー

というのも、これまでDVD等で観られた「スターシャ死亡編」は初回公開版とはセリフや編集が一部異なる別ものだったんです。

個人誌「劇伴倶楽部」にもそのことを書いたのですが、なにせ証拠がないので、記憶違いという可能性もぬぐえず。

しかし、今回「初公開版」と銘打ったヴァージョンを観て、自分の記憶が間違いでなかったと確信が持てました。

そうですよ。 これが私の「劇場版ヤマト」です。

少し説明しましょう。

12月8日から2週間限定で4Kリマスターされた劇場版『宇宙戦艦ヤマト』が公開されていました。そちらは初公開版とは編集が異なり、最後にTV版の25話のエピソードが挿入される、いわゆる「スターシャ生存編」です。

1977年初公開版は、ヤマトがイスカンダルに着いたらスターシャがすでに死んでいたという衝撃の展開(といっても事前に情報が流れていて、みんな知ってましたが)。イスカンダルに着いてからのエピソードが新作映像で挿入されています。こちらは「スターシャ死亡編」と呼ばれています。

しかし、翌年の『さらば宇宙戦艦ヤマト』の公開にあわせてTVで劇場版『ヤマト』が放送された際には、スターシャが生きているヴァージョン(「生存編」)になっていて、「えっ?」と驚いた記憶があります。

以降は「生存編」が標準になりました。

「死亡編」は『新たなる旅立ち』以降の続編につながらないことから、「正史ではない」とされて、オフィシャルなヤマトの歴史からははずれてしまったそうなのです。

しかし、1977年当時、劇場になんども通った私にとっては、「死亡編」こそが「劇場版『宇宙戦艦ヤマト』」なんですよ。

正史でなくなったからといって「死亡編」は封印されていたわけではないです。

DVD等には映像特典扱いで収録されていました。

しかし、これが問題で、私が記憶している劇場版ヤマトとは違っていたんです。具体的には、イスカンダル星を目前にしたときの沖田艦長のセリフが初公開版では新録だったのが、DVDではTV版に戻ってしまっていたりする。

なんでも、初公開版のネガが行方不明になっていて、もとに戻せなくなっていたのだとか。

それが、このたび奇跡的にネガが見つかって、4Kリマスターを経て公開されたというわけ。さらに音声も磁気テープの素材が発見されて、各段に音がよくなっています。

長年のもやもやが晴れて、すっきりしました。

あと、今回、「生存編」と「死亡編」を続けて劇場を観ることができて、映画としては「死亡編」のほうがまとまってるなぁとあらためて思いました。

「生存編」の古代守とスターシャのエピソードがどう考えても蛇足なんです。

なぜなら、ガミラス本星の戦いでドラマは終わっているから。

あとはエピローグなんですよ。

それに、七色星団でボロボロになり、ガミラス本星でボロボロになったヤマトがイスカンダルにたどりついたら、スターシャも死んでいて、最後は沖田艦長の死で幕を閉じるという、ある種、非情なトーンが劇場版(「死亡編」)の味わいなんだと最近思うようになりました。

敵も味方も傷ついて、悲劇ではないんだけど無条件のハッピーエンドでもない。戦争の虚しさと「これでよかったのか?」という余韻が心に残ります。

TV版は冒険の旅ですが、劇場版(「死亡編」)は戦記物としてまとまっている印象です。たとえて言うなら、TV版は『アルゴ探検隊の大冒険』(もしくは『西遊記』)で、劇場版は『ナバロンの要塞』みたいな感じ。

劇場は満席。

みんなこれが観たかったんだよね。

できれば、もっと多くの劇場で、長く、初公開版が観られるようになってほしいです。

1977年初公開版(「死亡編」)は4Kリマスター版Blu-rayに収録されていますので、気になる方はぜひどうぞ。

映画「DAUGHTER」

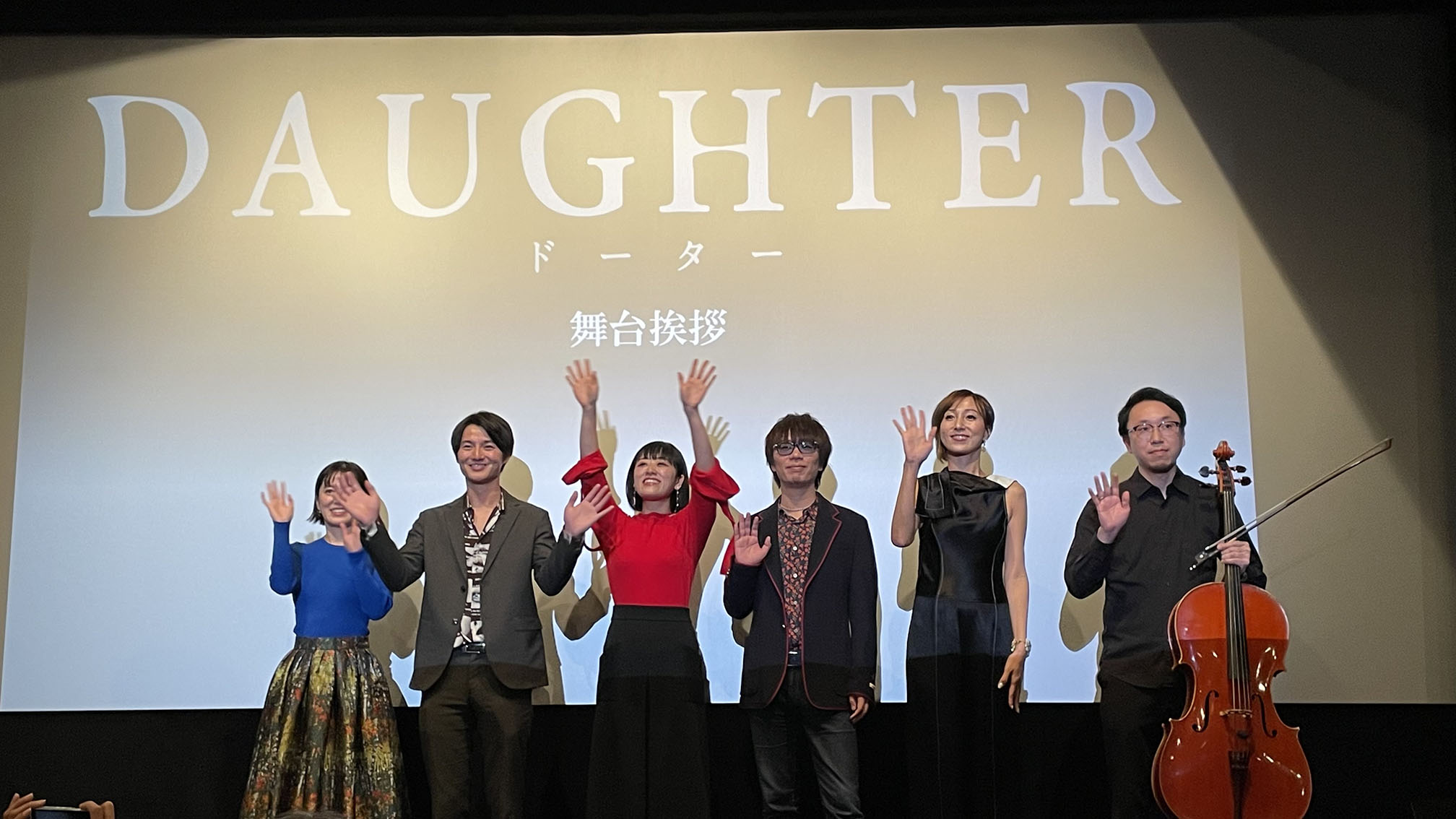

12月16日、ヒューマントラストシネマ渋谷で作曲家・菅野祐悟さんの映画監督デビュー作品『DAUGHTER(ドーター)』を観てきました。

舞台挨拶&ミニコンサート付きでの上映です。

菅野祐悟さんと言えば、映画『アマルフィ 女神の報酬』『容疑者Xの献身』、ドラマ『軍師官兵衛』『ガリレオ』、アニメ『サイコパス』『ジョジョの奇妙な冒険』『ガンダム Gのレコンギスタ』などの映像音楽で活躍する作曲家。近年は交響曲などの純音楽を発表したり、絵画を手がけたりもしています。

映画音楽の作曲家が映画を監督する例は、なくはないですが、珍しいのはたしか。

菅野さんは、オペラのような総合芸術をやってみたくて映画を撮ったと舞台挨拶でおっしゃってましたね。「文科系男子を極めたくて」みたいな言い方をされていましたが、音楽、絵画の先に行きついた先が映画だったのでしょう。

キューブリックを思わせるシンメトリーにこだわった構図や計算された配色など、絵画でも才能を発揮する菅野さんならではの映像になっています。

もちろん音楽も、主題歌や挿入歌も含めてすべて菅野さん。撮影しながら頭の中では音楽も鳴っていたのか…? そこは舞台挨拶では触れていませんでしたが、聞いてみたいところです。

舞台挨拶のあとにミニコンサートがあり、苅田鉄平さんのチェロと菅野さんのピアノで挿入歌「ACT」(インスト)、菅野さんのピアノとKANATSUさんの歌で主題歌「Far Away」が演奏されました。

今観た映画の音楽が生演奏で聴けるという、なかなかぜいたくなイベントです。

終演後はロビーに登壇者が出てきて観客と歓談。ライブハウスか小劇場のようで楽しい。

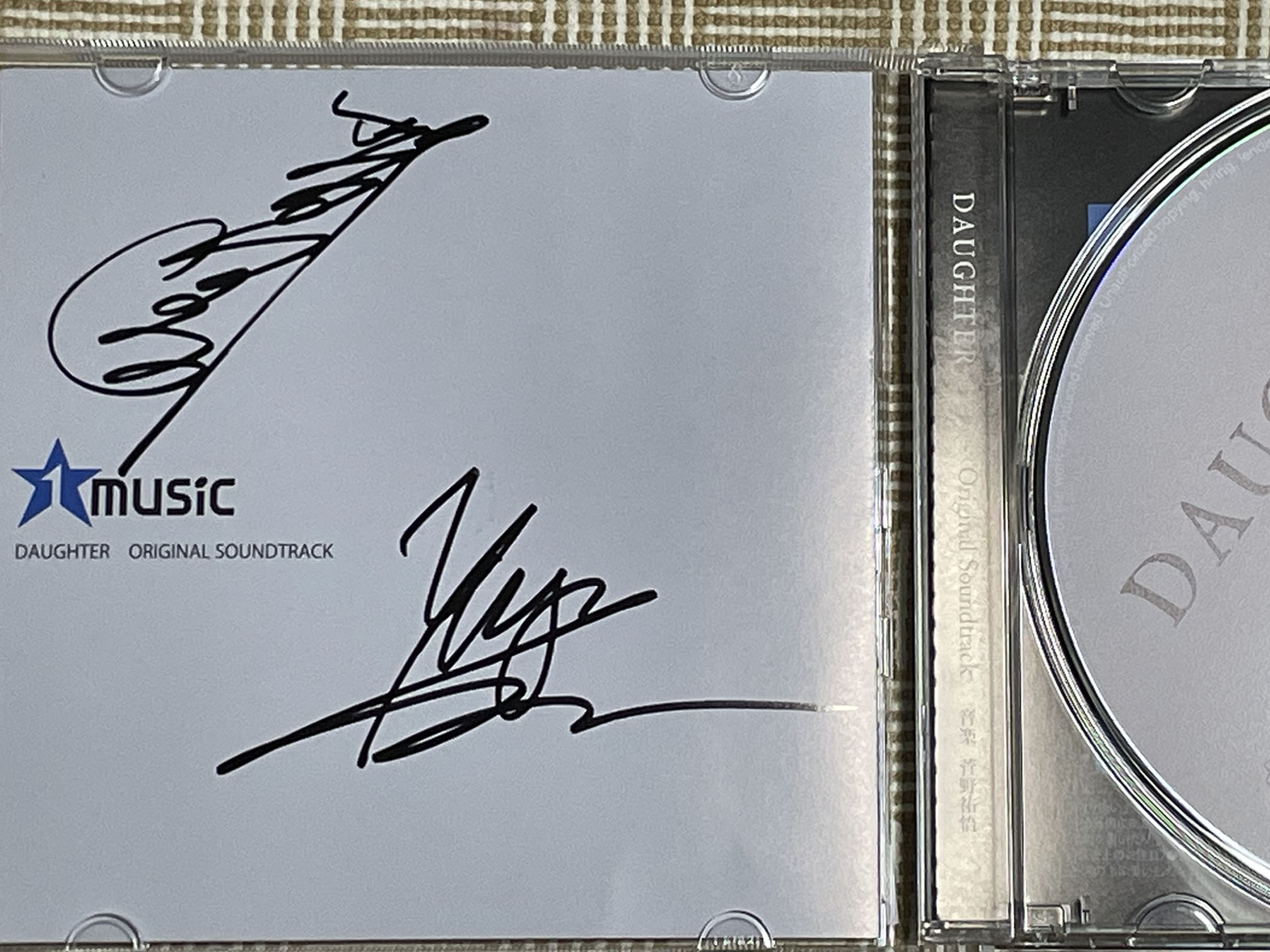

売店でサウンドトラックCDを売っていたので、さっそく買って菅野さんとKANATSUさんにサインしていただきました。

ヒューマントラストシネマ渋谷の舞台挨拶&ミニコンサート付き上映は12月21日まで続くそうです。菅野祐悟さんの映画監督デビューを見届けたい人、菅野さんとお話したい人はぜひ劇場へ。

あらためて、菅野祐悟さん、映画監督デビュー、おめでとうございます!

映画「フェイブルマンズ」

スピルバーグの新作『フェイブルマンズ』を観ました。

2時間半をまったくだれずに見せる演出力はさすがスピルバーグ。

スピルバーグの少年時代をモデルにした自伝的作品。

映画作りに熱中する少年サミー・フェイブルマンの成長物語であり、「フェイブルマンズ=フェイブルマン家」というタイトル通り、家族の物語でもある。

サミーと家族にさまざまな問題が降りかかるけれど、スカッと解決はしない。苦い後味が残る。それがいかにも「人生」という感じ。なんとなく盛り上がってないのはそのせいかな。「面白いから見て」「泣けるから見て」とは言い切れないところがある。

映画は、ふつうのハリウッド映画だったら「さあ、これから巻き返し」というところで終わる。多くの人は「その先が見たいんだよ」と思うはず。でも、その終わり方がとてもいいと思った。

これはスピルバーグの『まんが道 あすなろ編』なんだろう。挫折やつらいこともたくさんあったけれど、夢にあふれていた少年時代を思い出す。観終わって「前に進もう」という気持ちになる。

たぶん『まんが道』のような続編はないと思うけれど、これでいい。

『マルコ・ポーロの冒険』発掘上映&ゲストトーク

2月25日、川口市SKIPシティ内NHKアーカイブスで開催された「『マルコ・ポーロの冒険』発掘上映&ゲストトーク」に行ってきました。

1979年~80年にかけてNHKで全43話が放送されたアニメ『マルコ・ポーロの冒険』の上映とゲストによるトークのイベントです。

『マルコ・ポーロの冒険』はマッドハウス制作のアニメーションと実写の紀行映像を組み合わせた「アニメーション紀行」と冠のついた作品でした。

当時、毎週楽しみに観ていたんですよ。レコードも買いました。

徳間書店からロマンアルバムが発売されてるくらいで、アニメファンの間でもけっこう人気があったのです。

しかし、その後、再放送やソフト化の機会に恵まれず、聞くところによればNHKに保存されているのは第1話と最終話のみ。当時リアルタイムに観ていた人しか覚えてないという残念な状況でした。

それが、近年になって家庭用ビデオに保存されていた映像が徐々に集まり、2020年には音声の入ってない全話の映像がフィルムで発掘されたというニュースが。

https://www.nhk.or.jp/archives/hakkutsu/news/detail282.html

で、今回の上映&ゲストトークです。

いよいよ「集まった映像が観られる日が来たか!」と胸が躍りました。

定員70名のところ、無事抽選に当選して参加してきました。

上映されたエピソードは第4話、第12話、第42話。観るのは放送当時以来。

映像は家庭用ビデオデッキで録画されたものでした。ゴーストが入ったりテロップがにじんだりしてますが、絵も音も案外きれい。十分観られます。

画作りが大胆で劇画的。今のアニメでは観られないスタイルです。当時から「出崎アニメっぽいな~」と思って観てました。キャラクターデザインが杉野昭夫さんだし、入射光がばりばり入ってるし。

今観ると、りんたろう、真崎守っぽいなあと思うところもあり。要はマッドハウスっぽいです。後年の『カムイの剣』とルックスが似てる。

実写部分とアニメとのつなぎが自然でストーリーに違和感なく溶け込んでいることに感心しました。小池朝雄さんのナレーションが効果を上げています。

ゲストも含めた声優さんが豪華。今回上映の3本だと、レギュラーの3人以外に、納谷悟朗、麻上洋子、鈴木弘子、野沢那智らの声が聴ける。

マルコ役の富山敬さんはマルコの少年時代と青年時代とで声と演技を変えていましたね。さすがです。

主題歌・挿入歌の作詞作曲は小椋佳さんですが、劇中音楽は『空飛ぶゆうれい船』の小野崎孝輔さんが手がけています。

編成は厚くないようですが、民族音楽っぽい曲があったり、主題歌・挿入歌アレンジがあったりと多彩。シンプルながら詩情豊かな音楽がなかなかいい。

で、観ていて思ったのですが、これは、全部ではないかもしれないけど、毎回、音楽を録っているのでは? 同じ曲が流れないし、絵と音がみごとに合っている。

NHKは連続ドラマでも90年代まで毎回映像に合わせて音楽を録っているので、ありうることだなぁと。

ほかのエピソードも音楽に注意して観て(聴いて)みたいと思います。

トークは、アナウンサーの渡邉あゆみさんの司会で、ゲストに小椋佳さんとアジア史に詳しい立教大学教授・上田信さんが登壇。

小椋佳さんの主題歌・挿入歌作りの裏話や物語の舞台となる中央アジアの歴史や放送当時の状況などが聞けました。

ちなみに9話しか再放送されないのは、今、権利関係で中国で録った映像が放送できないからだとか。

いつの日か全話が観られることを願ってます。

「プレミアムカフェ」での放送は3月13日~15日の3日間、朝9時から。同日深夜に再放送があります。お見逃しなく~

https://www.nhk.or.jp/archives/hakkutsu/features/202301/

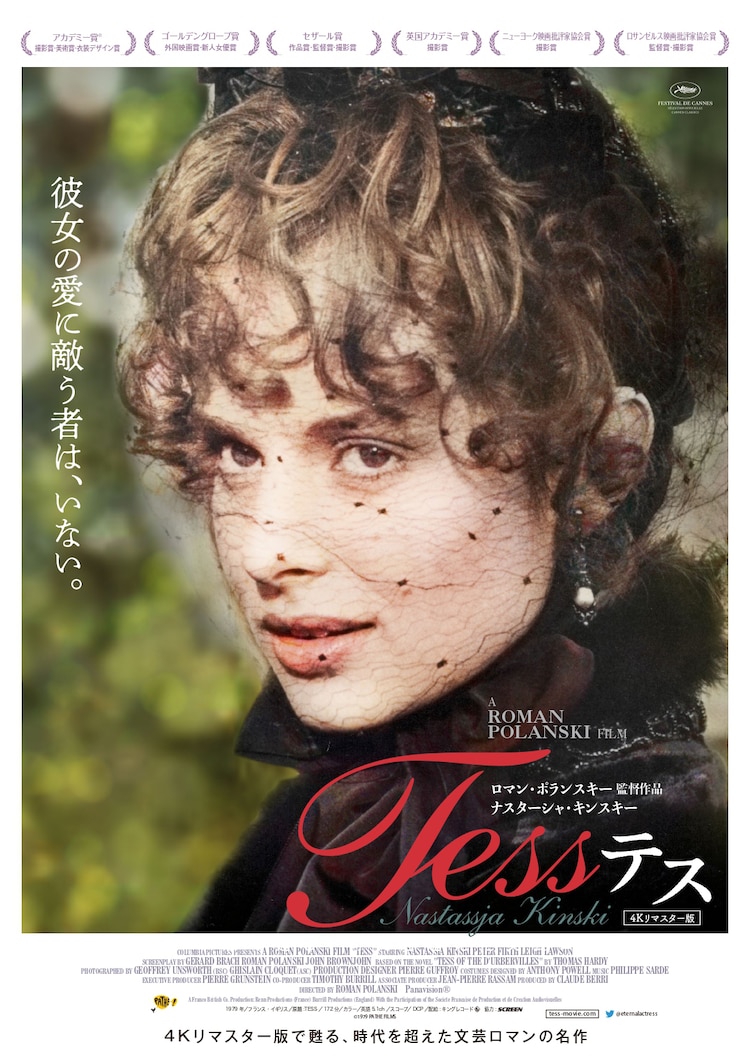

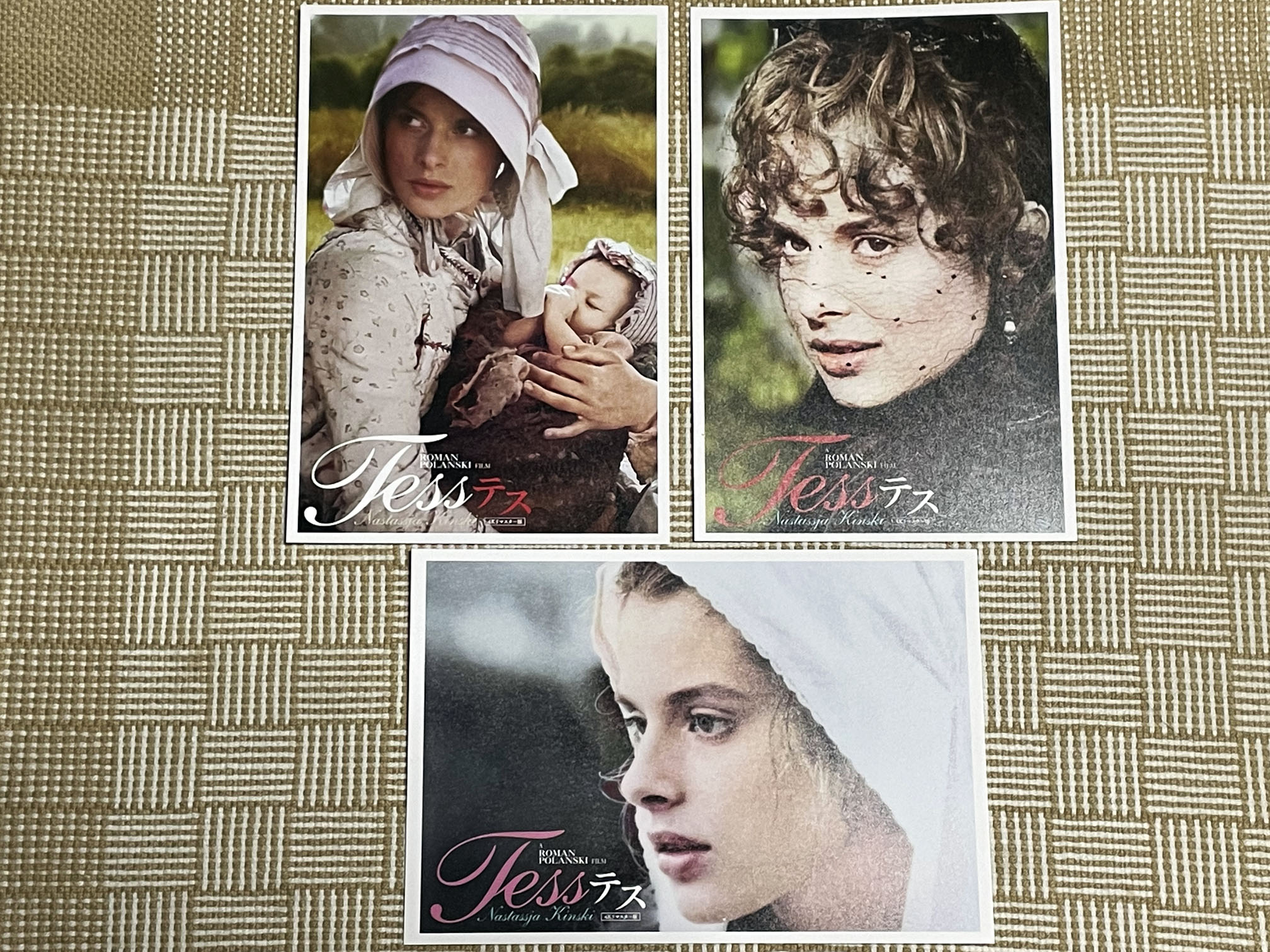

「テス」4Kリマスター版

映画『テス』4Kリマスター版を観てきました。

1979年公開の英仏合作映画。ロマン・ポランスキー監督。

原作はトマス・ハーディの『ダーバヴィル家のテス』。

19世紀末のイングランドを舞台に、貧しい農家に生まれた娘テスのたどる過酷な運命を描く物語です。

このたび4Kリマスター版が作られ、劇場で特別公開中。

初めて観たのはたぶん80年代。名画座にかかっていたのを観たと思います。

ロマンティックな文芸映画と思って観に行ったので、メランコリックな展開と衝撃的なラストに意表をつかれました。

なにが気に入ったのか、その後、もう一度劇場で観たことを覚えています。

3時間近くある長い映画なのに。

私の中では名作とか感動作というのとはちょっと違う、心にひっかかる映画。青春時代の思い出の1本でもあります。

主演のナスターシャ・キンスキーがひたすら美しい。

彼女を観るための映画と言ってもいいくらい。

もちろんそれだけではなく、19世紀の農村の風景を再現した映像と細部までこだわったポランスキーの演出も見ごたえがある。

今回4Kリマスターされて、さぞ鮮やかな美しい映像になったろうと期待してましたが、けっこう彩度を抑えた渋めの画です。

なにせ青空が見えるシーンがほとんどない。もちろんそれは監督のねらいで、天候もまたテスの運命を暗示しているわけです。

なんといってもポランスキー監督は『ローズマリーの赤ちゃん』を撮った人だから…。牧歌的な情景の中に暗い影が忍び寄って来るような、そこはかとない不安に映画全体が満たされている。最初に観たときも、そこにすごく惹かれた気がします。

映画の記憶っておそろしいもので、何10年ぶりかで観たのに、けっこう細部を覚えていましたね。

先の展開がわかっているので、「ああ、ここが映画的暗示になっている」と気づいて感心することが多かった。

そして、フィリップ・サルドの音楽がすばらしい。

これは初見のときから感動しました。メインタイトルの場面からうっとりします。

「これぞフランス映画音楽!」みたいな、もの悲しく美しいメロディーの曲。演奏はカルロ・サヴィーナ指揮のロンドン・シンフォニー・オーケストラ。

当時、すぐにサントラレコードを買って、愛聴してました。

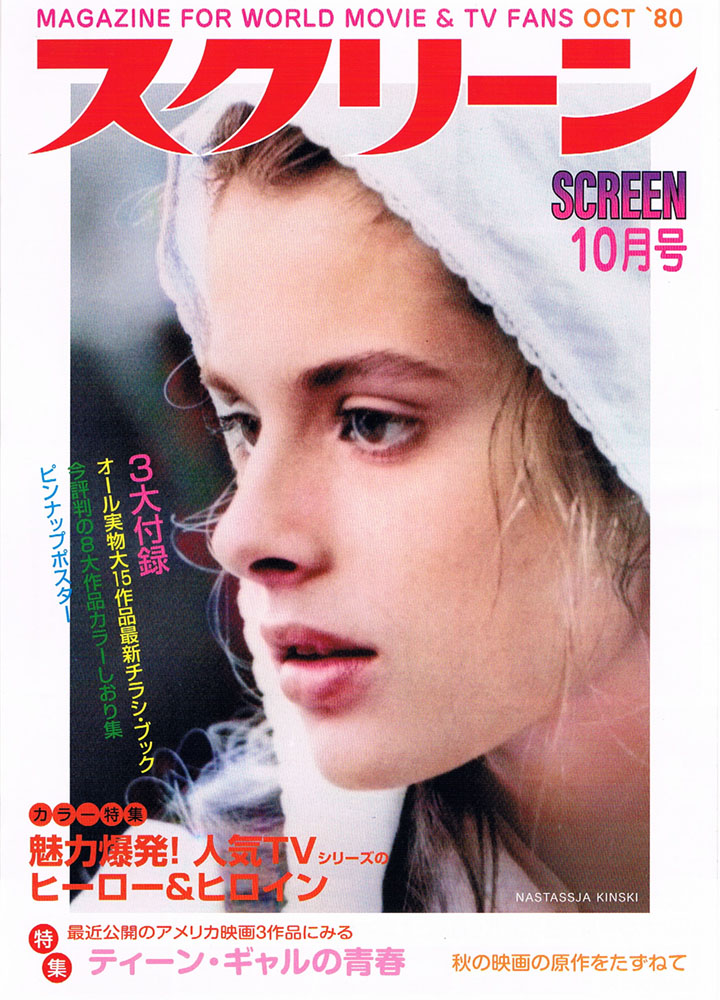

劇場特典の『スクリーン』の表紙を使ったチラシもゲット。

ポストカードを売ってたので記念に買ってきました。

まだ観られる劇場もあるみたいなので、興味ある方はぜひ劇場で。

https://tess-movie.com/

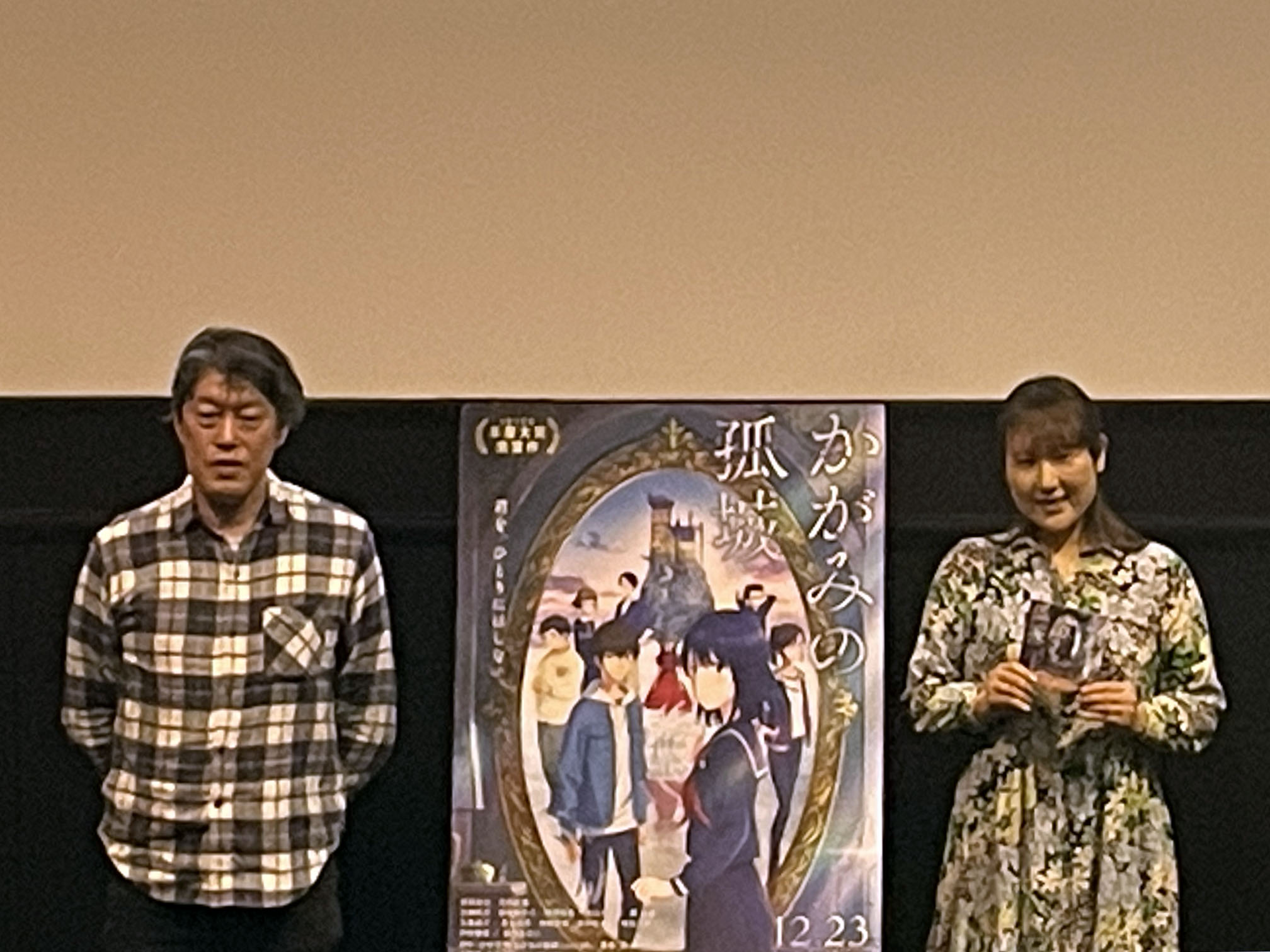

「かがみの孤城」ティーチイン上映会

1月22日、新宿ピカデリーで開催されたアニメ映画『かがみの孤城』のティーチイン上映会に行ってきました。

『かがみの孤城』は辻村深月さんの原作小説を原恵一監督がアニメ化した作品。学校に行けなくなった中学生の少女・こころが、鏡の向こうにある孤城に招かれ、6人の少年少女とともに城の中に隠された「望みが叶う鍵」を探す物語です。

異世界冒険ものと思いきや、少年少女の繊細な心理を描く、ファンタジーミステリー。

原作は、『思い出のマーニー』や『秘密の花園』といった児童文学の名作の系譜を継ぐ、みごとな作品。それをアニメならではの表現を使って映像化した原恵一監督の手腕に唸らされます。原監督の作品の中では、同じファンタジーでも『バースデー・ワンダーランド』よりも『カラフル』に印象が近い。富貴晴美さんの音楽も秀逸でした。

劇場ですでに観ていたのですが、今回は、原恵一監督と音楽の富貴晴美さんによるトークセッションということで参加。

予定の時間をオーバーしておよそ45分、貴重な話が聞けました。

原監督と富貴さんのコンビ作品は4作目。話は原監督と富貴さんとの出会いから始まり、本作の音楽のことへ。

メインテーマはなかなか原監督のOKが出ず、12回も書いたそうです。そのときの監督の注文が「あなたはまだ7人の子どもたちの魂を救えていない」というもので、容赦なくハードルを上げる原監督の粘りもすごいし、それに応えた富貴さんもすごい。結果生まれたのが「かがみの孤城」と名付けられたメインテーマです。最初はやさしい曲を書いていたけれど、「救う」という気持ちを前面に出したテーマにしてOKが出たとのこと。

クライマックスには9分以上の長い曲「全員の真実」が流れます。この曲も何度かデモをやりとりして仕上げたそう。途中エレキギターを使うパートがあるのは監督のリクエストだったなど、作曲秘話が語られました。

原監督はアフレコ台本と音楽メニューを持参してきて、そこに書き込まれたメモを見ながら、音楽演出にまつわる裏話を紹介。ダビング時に音楽の音量をカットに合わせて調整したり、音楽が始まる位置を微妙に調整したりする話は興味深く、監督が音楽による演出を非常に繊細に考えていることがわかって有意義でした。

ただ、原監督の話が熱が入りすぎて、富貴さんのコメントがあまり聞けなかったのは少し残念。

観客とのQ&Aでも音楽に関する質問がほとんどなかったのがもったいなかった。

しかし、最後の挨拶のときに富貴晴美さんが「私も学校に行けない子どもだったんです」と話し始めて、聞き入りました。

富貴さん、小学校のときにいじめられていたことがあり、本作の主人公・こころのように朝になると体調が悪くなり学校に行けなくなったそうです。でも、母親は「いやだったら学校行かなくてもいいよ」というすばらしい対応で、毎日うちで映画ばかり、1日に8本も観ていたそう。「だから、今こうやって映画音楽家になれているのかな」と、この日いちばんのいい話が聞けました。

「辛かったら逃げていいんです」という富貴さんの言葉が胸にしみました。

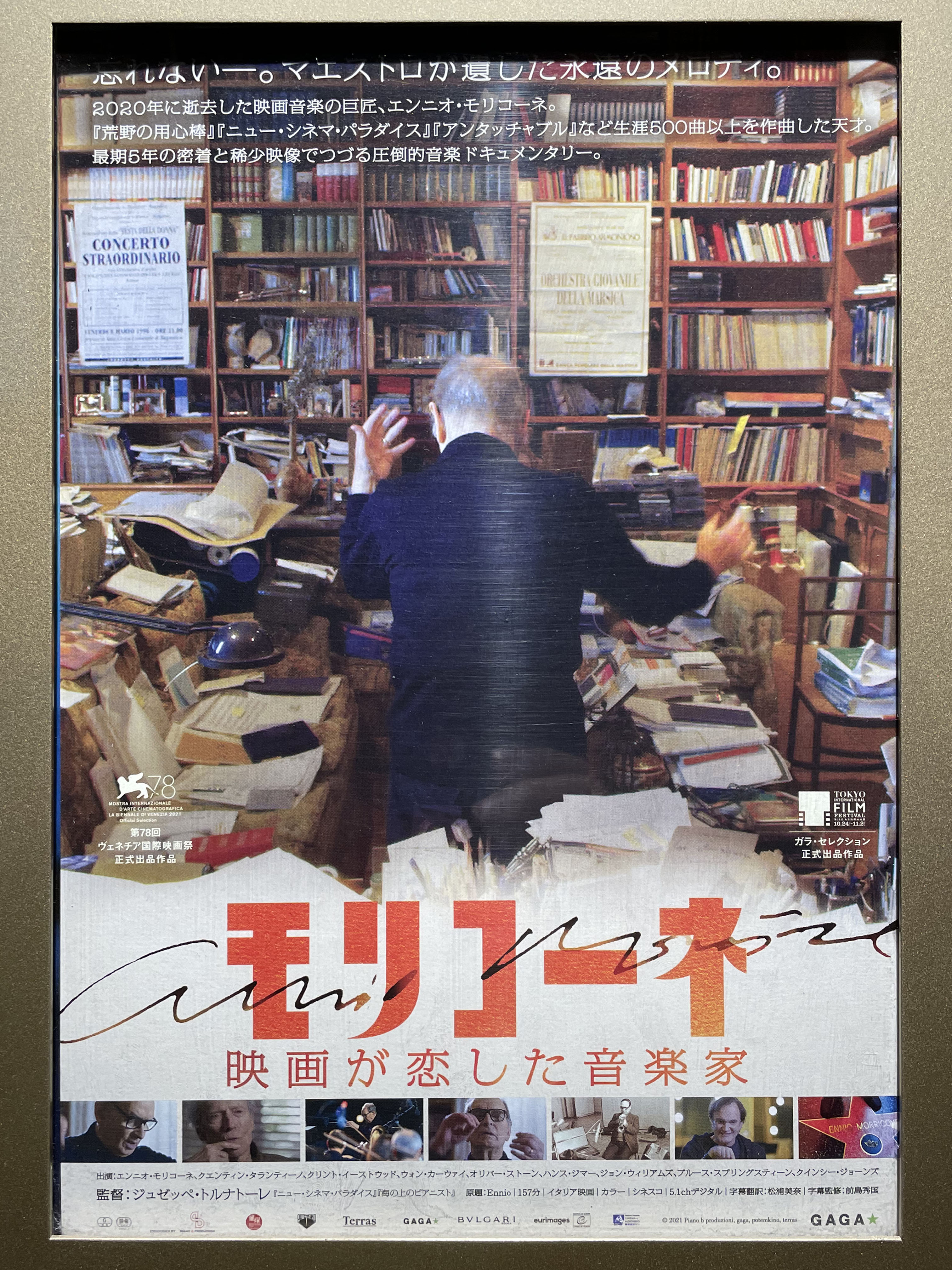

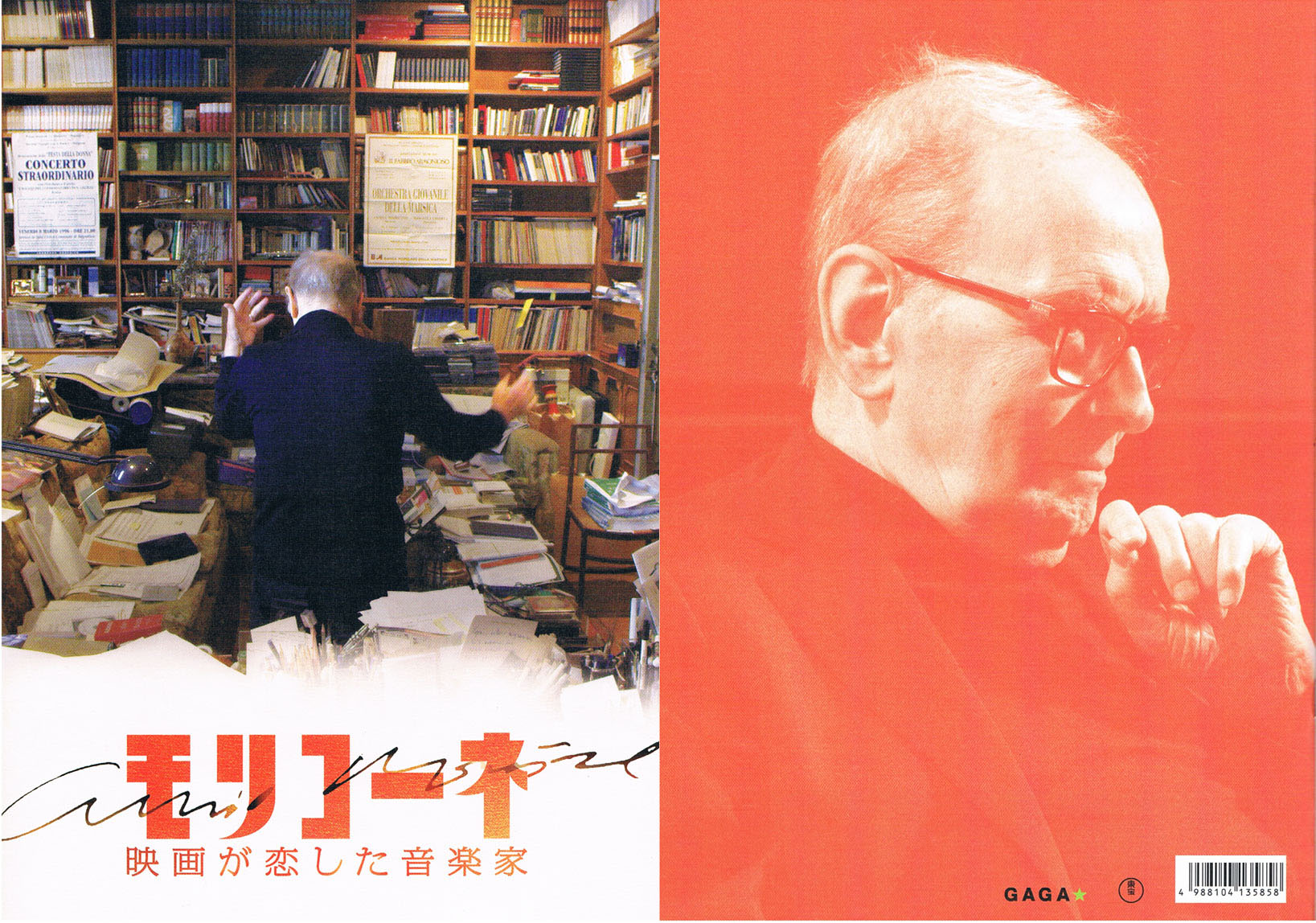

エンニオ・モリコーネ 映画が恋した音楽家

観ました!

映画『エンニオ・モリコーネ 映画が恋した音楽家』

2020年に亡くなった作曲家・エンニオ・モリコーネの生涯を描いた映画。

上映時間157分。

観る前は「長いか?」と思ったけど、ぜんぜんそんなことなかった。

あっという間でした。

モリコーネの少年時代からアレンジャー時代、映画音楽デビュー、そして、数々の作品を生み出して世界的人気を得るまでを、インタビューとドキュメント映像と映画の映像でたどる構成。

ジョゼッペ・トルナトーレ監督の編集のうまさもあって、まったく飽きない。

モリコーネの最期5年間に密着した映像、モリコーネを敬愛する監督、作曲家、音楽家らのインタビュー、そして、モリコーネが担当した映画の映像が巧みな編集で繋げられ、実にスリリングで刺激的。

モリコーネが監督とどんな話をしたか、どんな発想で音楽を作ったか、映画音楽と純音楽の関係についてどう考えていたか、など、創作の秘密にも迫った映画音楽ファン必見の内容です。

今、「モリコーネの魅力」と問えば「美しいメロディー」と誰もが言いそうですが、モリコーネ音楽のルーツには現代音楽(実験音楽・前衛音楽)がある。それもしっかり押さえられていてよかった。

それにしても、名だたる監督の映画の映像がふんだんに登場することのぜいたくさよ。

トルナトーレが本作を監督するにあたってプロデューサーに最初に頼んだことが、「モリコーネが関わった映画のシーンを自由に使わせてほしい」ということだったとか。静止画ではなく、映画の映像と音声がたっぷり挿入されている。

『荒野の用心棒』『シシリアン』『1900年』『ミッション』『ニュー・シネマ・パラダイス』『アンタッチャブル』といった著名な名作から、『アルジェの戦い』『ポケットの中のこぶし(握り拳)』『死刑台のメロディ』といった渋い作品まで幅広く紹介されていて感動しました。

これも観た、これも観た、これはサントラだけ聴いた、とか、いちいち記憶が掘り返されます。

観たことも聴いたこともない(私にとっては)珍しい作品も登場。

タイトルだけ知っていて、「これがあの作品かぁ」と思うこともしばしば。

あちこちで言ったり書いたりしてることですが、小学生のときにラジオから流れてくるモリコーネの音楽を聴いてなかったら、そして、モリコーネのベストアルバムを買わなかったら、サントラファンになってなかったかもしれない。

もう50年もモリコーネの音楽を聴いてきたことになります。

ありがとうモリコーネ。

映画の中では当然ながら、モリコーネの音楽がずっと鳴っている。音楽録音やコンサートなどの演奏風景もたっぷり紹介される。

モリコーネの音楽に包まれ、映画の記憶に心満たされる至福の時間でした。

パンフレットには富貴晴美さんの作曲家ならではの視点のコメントが載っていて、これを読むだけでも買う価値あります。

☆映画『エンニオ・モリコーネ 映画が恋した音楽家』公式サイト

https://gaga.ne.jp/ennio/