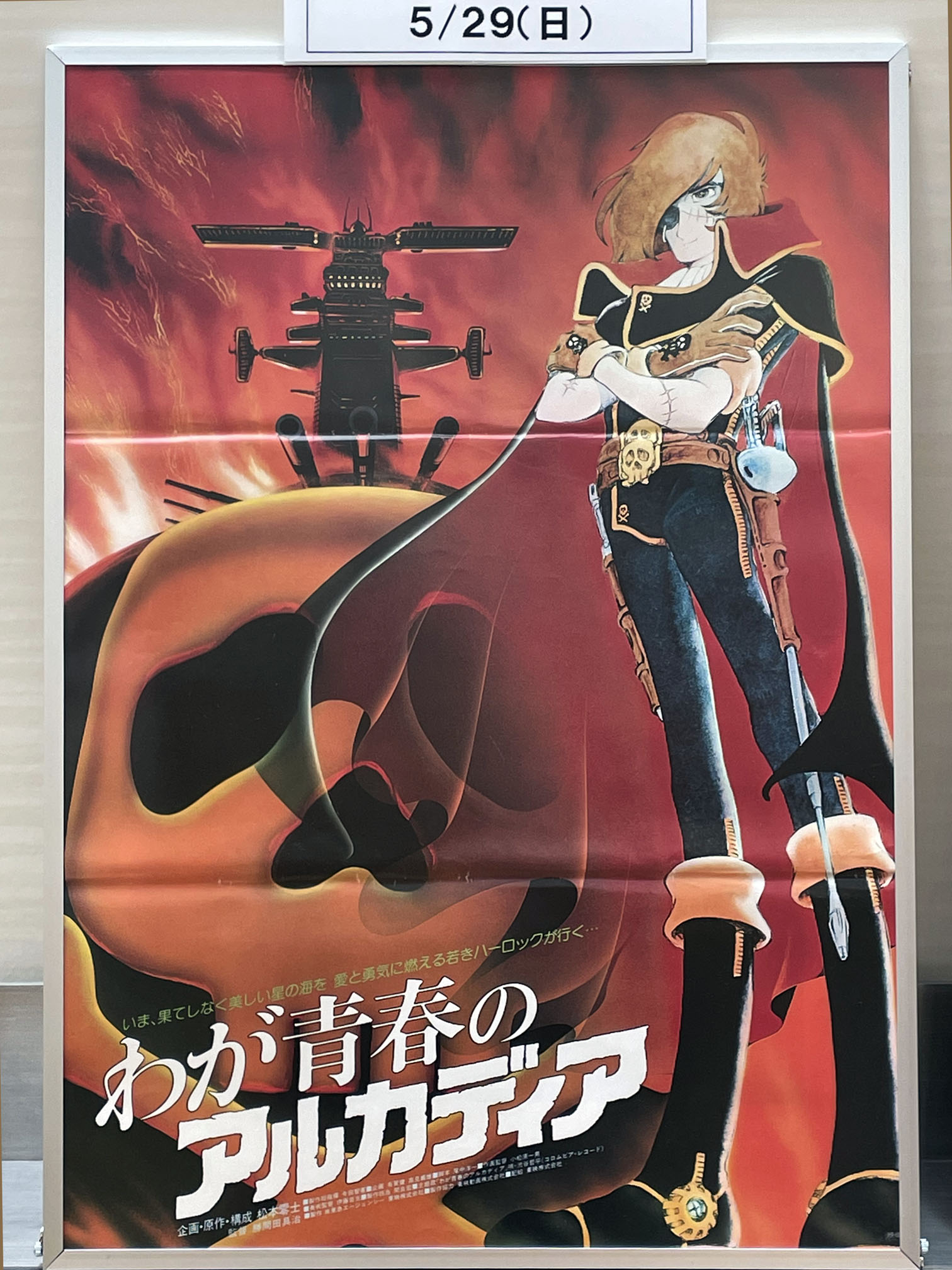

『わが青春のアルカディア』と田島令子さんトークショー

5月29日、新文芸坐で映画『わが青春のアルカディア』と田島令子さんのトークショーを観覧しました。

『わが青春のアルカディア』は公開当時劇場で観て以来。

当時は、登場人物をひたすら追い込む(不自然なまでの)筋立てや時代がかった台詞に「うーむ」と思った記憶があります。40年経ってもその印象は大きくは変わらない。

しかし、泣かせるシーンや台詞を集めた『忠臣蔵』みたいな映画だと思って観ればなかなか楽しい作品です。松本零士作品のエッセンスが集まっているし、なにより、その泣かせる芝居を当時の人気声優・実力派声優・俳優が演じているのがたまりません。いってみれば、東映オールスター時代劇。

プロローグ部分でハーロックの先祖を演じているのが石原裕次郎。当時から話題になりました。

本編に入ると、井上真樹夫(ハーロック)、富山敬(トチロー)を筆頭に、武藤礼子(マーヤ)、田島令子(エメラルダス)、池田秀一(ゾル)、森山周一郎(老トカーガ兵)、石田太郎(ゼーダ)、青野武(ムリグソン)、高木均(トライター)、柴田秀勝(黒衣の指揮官)、増山江威子(スタンレーの魔女)と洋画吹替みたいな布陣。渋い声のおじさまが多いのが松本零士作品ならでは。それに、山本百合子(ラ・ミーメ)、鶴ひろみ(ミラ)と若手俳優が加わる。

この頃、『宇宙戦艦ヤマト』の真田役が人気だった青野武さんが悪役をノリノリで憎たらしく演じているのが楽しい。石田太郎さんが演じるゼーダは、カリオストロ伯爵とは打って変わって、男気のある宇宙のサムライ的なキャラ。増山江威子さんが笑い声だけというのもぜいたくな使い方です。

なんといっても私がキュンとなったのは、マーヤ役の武藤礼子サマ。上品でやさしく、艶っぽい。エメラルダスの田島令子さんがかすんでしまうほど(個人の感想です)。なんたってエリザベス・テイラーの声ですから。武藤礼子さんは『1000年女王』にも出演していますが、ヒロインではない。この映画ではハーロックの恋人役だから、エメラルダスより彼女がヒロインといって差し支えないでしょう。武藤礼子サマの松本零士ヒロインが観られるだけでも、この映画は価値がありました(個人の感想です)。

終映後、田島令子さんのトークショー。田島令子さんは昨年、TVバラエティ番組『武田鉄矢の昭和は輝いていた』(BSテレ東)にゲスト出演されていました。そのときと同じで、さばさばしたきっぷのいい女性といった雰囲気。ステキです。

『バイオニック・ジェミー』のジェミーやクイーン・エメラルダスへのキャスティング秘話、ラジオドラマとアニメとの演技の違いなどを話してくれました。

隅田川を運航している松本零士デザインの水上バスの船内ガイド音声を田島令子さん、池田昌子さん、野沢雅子さんが(松本零士キャラとして)担当していて、その録音裏話も。東映で一緒に録ったそうです。

特別に生前録音された井上真樹夫さん80歳のときのメッセージも流れました。年齢を重ねてもカッコよかったですね。

ハケンアニメ!

映画『ハケンアニメ!』よかったです。

アニメ業界に詳しい人は「そりゃないよ」とか「これはあれね」とか、いろいろ思うところがあるかもしれませんが、私は純粋に「お仕事映画」として楽しみました。

主人公は初めてTVアニメのシリーズ監督をまかされた女性演出家・斎藤瞳(吉岡里帆)。ところが、彼女が業界に入るきっかけになった憧れの監督・王子千晴(中村倫也)の久しぶりの新作が、同じ時間帯に放送されることになる。

瞳は宣伝のためにセッティングされた王子との公開対談で、2つの作品が対決する形になったことについて聞かれ、「勝ちます。覇権を取ります」と宣言。最高の作品を作るべく制作にのめりこんでいく。

『ハケンアニメ!』の「ハケン」は「派遣」ではなく「覇権」のことだったんですね。

作品作りの描写はアニメ好きには興味深い。誇張や現実的でないところもあると思うけれど、もの作りへの想いが強烈に伝わってくる。いっぽうで、瞳が番組の宣伝のために制作以外のことに振り回されるのも、いかにもありそうで面白い。

ノリは『がんばれ!ベアーズ』+『エースをねらえ!』っぽい。圧倒的に不利な主人公側がさまざまな試練を乗り越え、経験値を高めて勝ちをめざす。その構図はスポ根もの的です。

ただ、題材はスポーツではなくチームでの作品作りなので、ポイントを取って勝つだけではない複雑さがある。さまざまな職種の人と利害がからむ、ビジネスとしてのもの作りであるがゆえの苦心や苦悩や闘いがある。そこに引きこまれます。

アニメ業界でなくても、ビジネスでチームを組んで仕事に取り組んだことがある人なら、特にリーダー的な仕事を経験したことがある人なら、身につまされること、共感することがあるのではないでしょうか。

そして、映画は、なぜ人がフィクションを必要とするのか、フィクションを生み出そうとするのか、という普遍的なテーマにも食い込んでいく。

それがすごくよかった。

音楽は実写(映画・ドラマ)とアニメの両方で活躍する池頼広さん。

現実パートではピアノソロやバンドサウンドなどで、劇中アニメの音楽はオーケストラサウンドで、と音楽性を変えてメリハリをきかせています。

しかし、クライマックスでは、劇中アニメの音楽として流れていた曲が、現実パートの曲としても意味を持ち始め、劇中アニメの枠を越えて流れ続ける。

フィクションとリアルがつながるメタフィクション的な演出を音楽でやってしまっている。

それが感動にもつながる。

「え? なにが起こってるの?」とぞくぞくしました。

これから観る方は、ぜひ音楽にも耳を傾けてご覧ください。

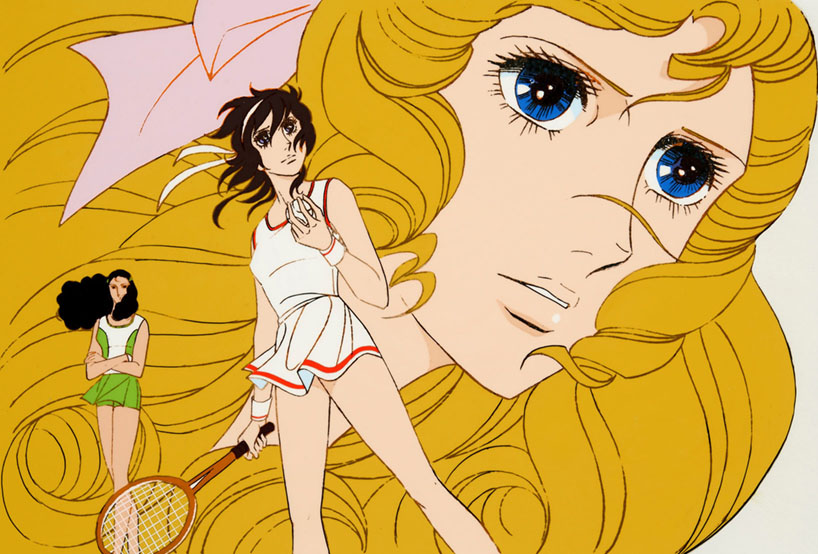

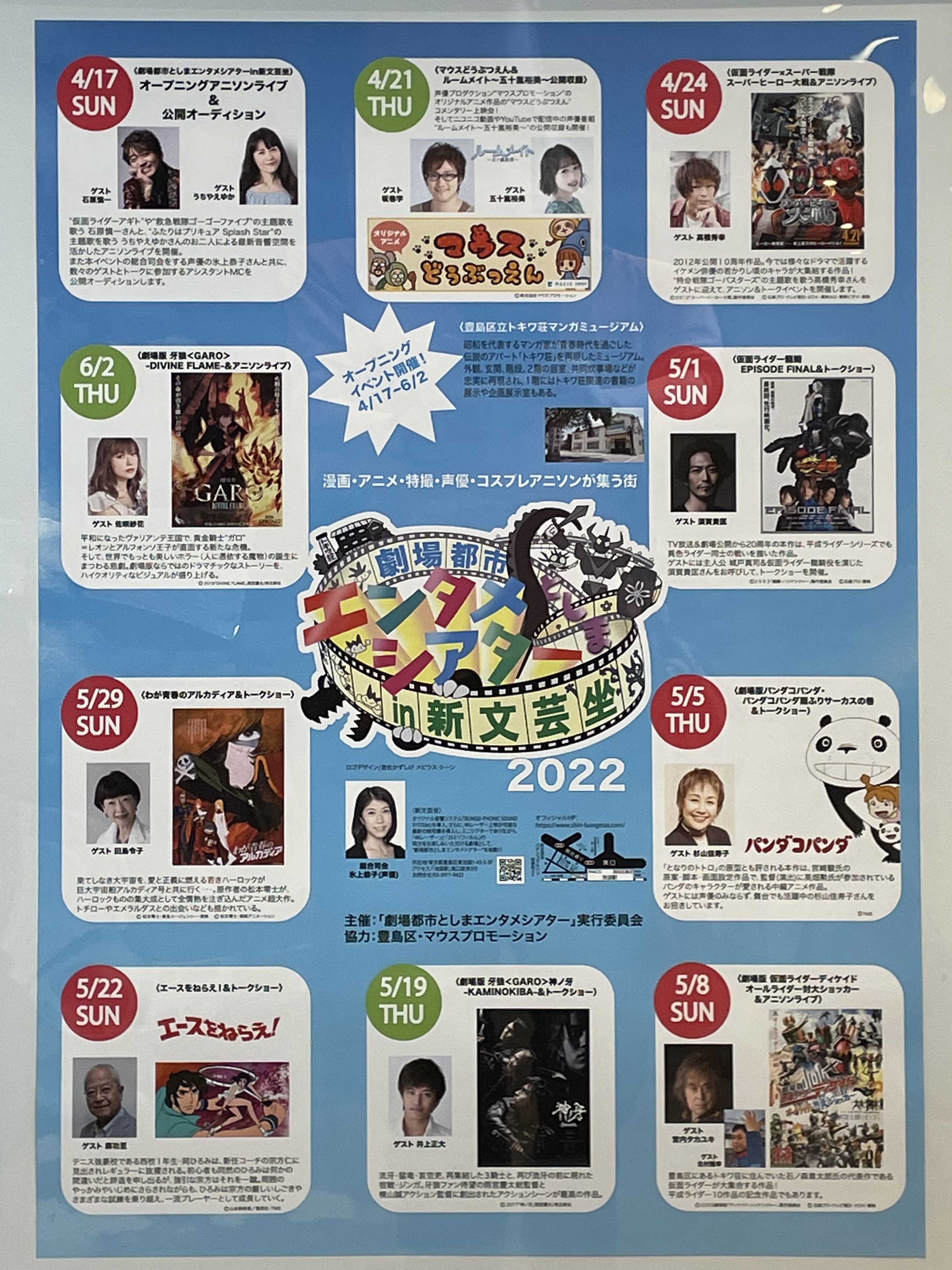

劇場版『エースをねらえ!』と森功至さんトークショー

5月22日、新文芸坐の劇場版『エースをねらえ!』& 森功至さんトークショーを観覧しました。

1日2回公演の2回目。

森さんのトークから。

森さん、お元気で今でもいい声だよなぁ。

若いときはシュッとした2枚目だったのが、今はいい感じのカッコいいおじさんになっている……という雰囲気。

『キューティーハニー』のアドリブの話、ナレーションの仕事の話など、貴重なエピソードが聞けました。

そのあと、劇場版『エースをねらえ!』上映。

何度観たかわからない映画ですが、劇場で観ると特別な感慨があります。

先がわかっているのにぐいぐいと惹きつけられる。

そして、心の奥に火を灯されたような気持ちになる。

がんばって生きなきゃ、と思って劇場を出ました。

「時間を無駄にしてはいかん……!」

歳をとるにつれ、宗方仁の言葉がますますもって胸に響きます。

5月29日は『わが青春のアルカディア』上映と田島令子さんトークショーが予定されています。

☆劇場都市としまエンタメシアター in 文芸坐のイベントページ

https://bungeisp.wixsite.com/entertainment/

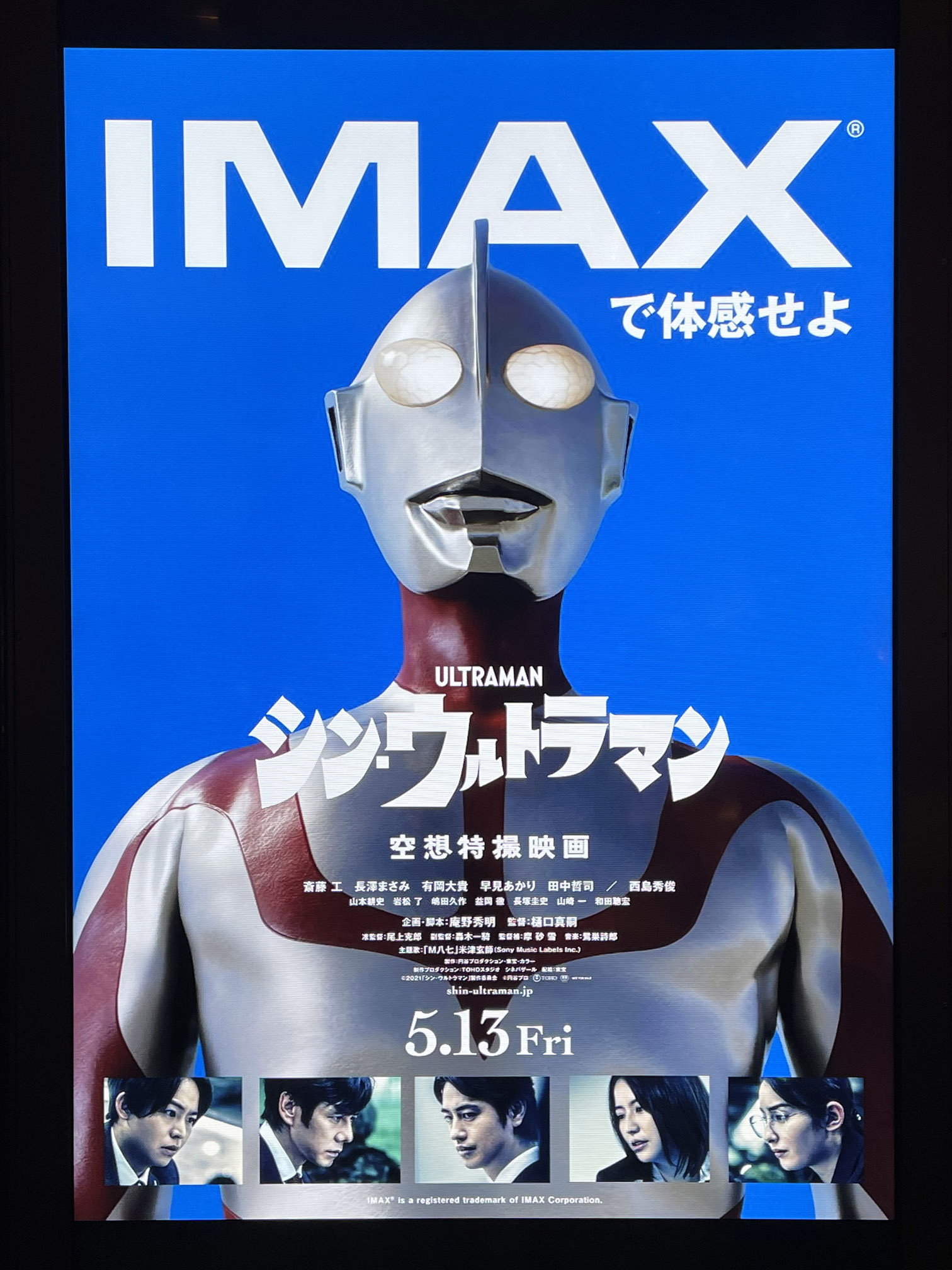

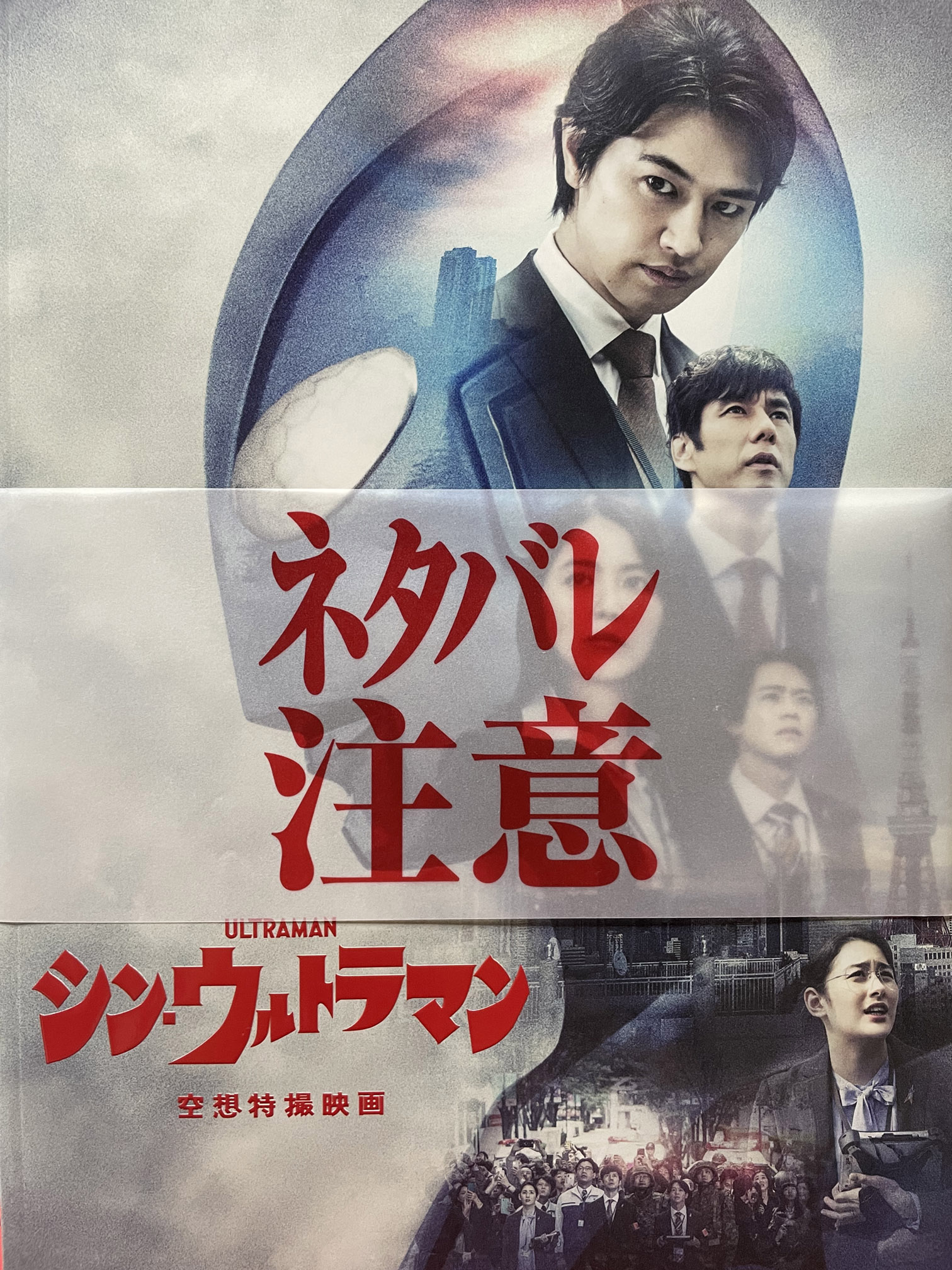

「シン・ウルトラマン」を観た

5月13日公開『シン・ウルトラマン』。

初日にIMAXで観てきました。

未見の方のために内容には触れませんが、ビジュアル、ストーリー、演出、音楽、すべての面で堪能しました。よかったです。

私はオリジナルのテレビ放送をリアルタイムに観た世代。

「観た」どころではなく、幼少期は重症のウルトラマンファンでした。

その私が観ても、ノスタルジーとかではなしに、驚異に満ちた、抜群に面白い空想特撮映画に仕上がってると思います。

『ウルトラマン』のファンが観れば、「こう来たか!」と思うところや「これはこうだよね」と深読みできるところなど、いろいろな楽しみ方がある。

けれど、『ウルトラマン』を観てない方にも、いや、観てない方にこそ、ぜひ観てほしい。

これは「ウルトラマン」が存在しなかった地球に初めて降り立った銀色の巨人の話。

そのセンス・オブ・ワンダーを感じてほしいです。

個人的には「音楽:宮内國郎 鷺巣詩郎」のクレジットに感激しました。

あと、マニアックな話をすると、居酒屋で流れてる歌がツボでした。 ちゃんと本編のドラマにも合ってる!

この映画がいろんな意味で心に刺さった方は、劇場でパンフレットと一緒に「シン・ウルトラマン デザインワークス」もぜひ入手することをお勧めします。

ビジュアルデザインだけでなく、作品そのもの(物語や世界観、テーマなど)のデザインについても触れた本なので。

イメージとしては「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」のときに発行されていた「全記録全集」のコンパクト版みたいな感じです。

なお、売り切れの劇場もあるみたいですが、増刷されるそうですし、後日一般販売の予定もあるそうです。

https://www.khara.co.jp/2022/04/18/sudw/

ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス

『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』をIMAX 3Dで観てきました。

すごかった。堪能しました。

映像だけでお腹いっぱいです。

魔術師ドクター・ストレンジが主役で活躍する映画の2作目であり、昨年公開された『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』(2021)に続いて、マルチバースを扱ったマーベル映画です。

見どころは、並行世界「マルチバース」の描写。そこは、この世界と似ているけれども異なる発展を遂げた世界であったり、あるいは、この世界とまったく異なるルールが支配する別世界であったりする。われわれの目からすると歪んだ世界や物理法則の異なる世界が登場し、シュールレアリスム絵画の中に入っていくような感覚があって、脳がぐるぐるします。『ウルトラマン』第17話「無限へのパスポート」(四次元怪獣ブルトン登場)の拡大版みたい。3Dで観た甲斐がありました。

サム・ライミ監督らしいホラーテイストもあり、魔女との戦いを軸としたダークファンタジーっぽい雰囲気がいい感じです。

音楽は1作目のマイケル・ジアッキーノに代わってダニー・エルフマンが担当。ティム・バートン監督作品で知られるダニー・エルフマンは、こういう題材にはまさに適任。ダイナミックでありつつも妖しく幻想的なスコアは本領発揮といったところです。

そういえば劇中で音楽を使った戦いのシーンがある。へたな作り方をすると漫画映画的なギャグになってしまいそうなところを(実際ユーモラスな味もある)、迫力あるシーンに仕上げた演出と映像技術に感心しました。

それにしても、本作といい、日本の特撮番組といい、ヒーローものはマルチバースが流行り、現実世界ではメタバースが流行しようとしてる。フィクションと現実が呼応してるのか? というより、同じ方向を向いている、ということなのでしょうね。

サウンドトラックは配信アルバムでリリース。

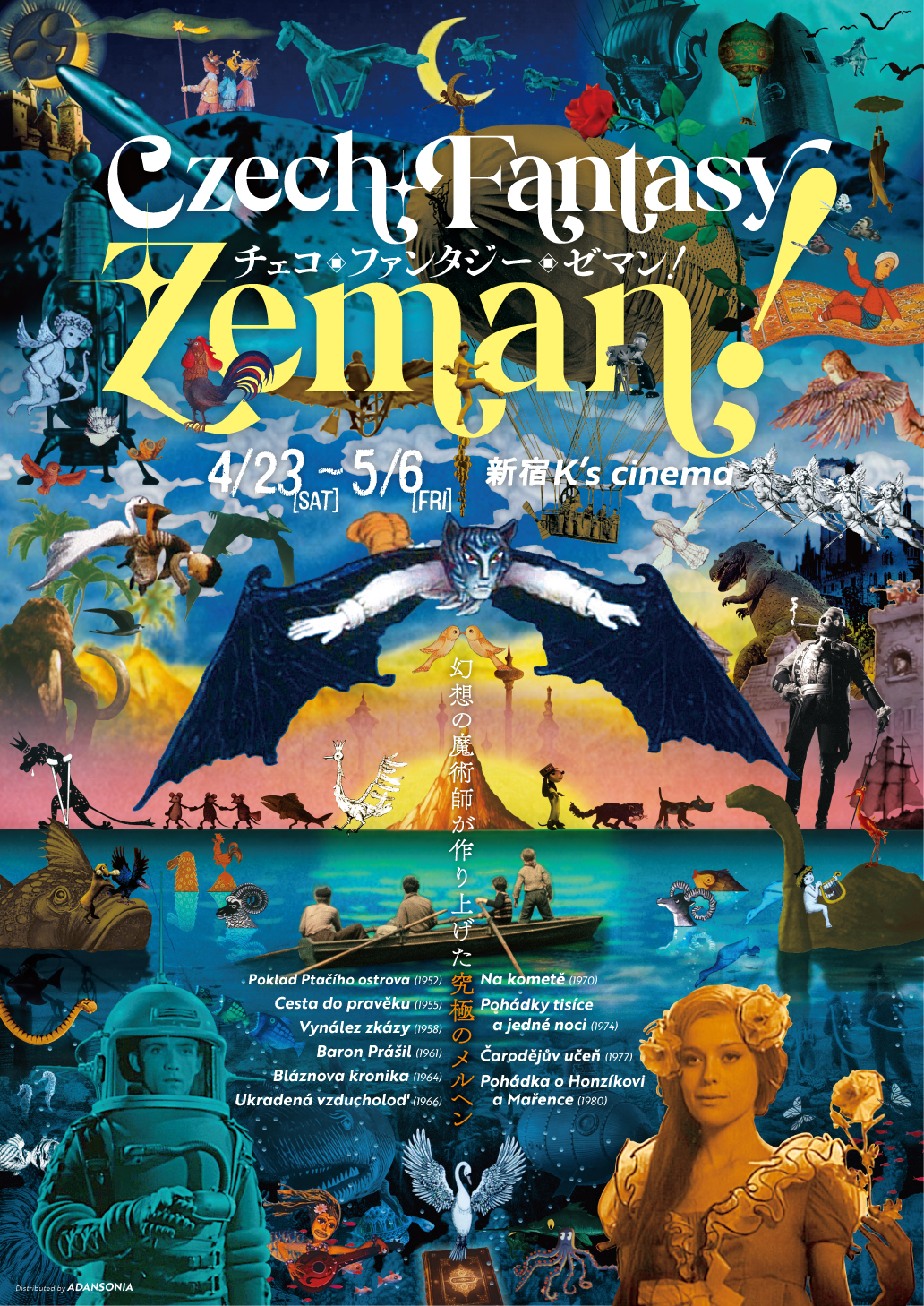

カレル・ゼマンの不思議な世界

ゴールデンウィーク中は家にこもって仕事をするいっぽう、新宿K'sシネマで開催されていたカレル・ゼマン特集「チェコ・ファンタジー・ゼマン!」に通っていました。

https://www.ks-cinema.com/movie/zeman/

カレル・ゼマンは50~70年代に主に活躍した映像作家・映画監督。独特の手法とこだわりでユニークきわまりない作品を作り上げた人です。

ユニークなのは、その画作り。合成、アニメ、トリック撮影など、あらゆる手法を使って、イメージする画をスクリーンに描き出す。アニメも、人形アニメ、切り紙アニメ、手描きアニメなど、さまざまな手法が使われる。

それだけをとれば、ほかの特撮映画監督もやっていることですが…。

ゼマンが活躍した時代は、日本ではゴジラシリーズをはじめとする特撮映画が、海外では『シンバッド七回目の航海』などのファンタジー映画や『猿の惑星』『2001年宇宙の旅』といったSF映画が作られた時期と重なる。非日常や異世界をリアルに描く特撮が発達した時代です。けれど、ゼマンの作品がそういった映画と異なるのは「リアル」をまったくめざしていないこと。むしろ、正反対に、作りものの幻想の中に観客を誘うような作風です。

たとえば、代表作に挙げられる『悪魔の発明』(1958)では銅版画の中に生身の人間が入り、いっしょに動いるような映像を見せてくれるし、『ほら男爵の冒険』(1961)では絵本か絵ハガキの世界に生身の人間が入っていくような感覚を味わわせてくれる。合成やセットであることはあきらかなのですが、それがレトロな雰囲気をかもしだし、独特の味になっている。

まるで、見世物小屋の出し物の延長として上映されていた時代の映画を観るよう。ジョルジュ・メリエスなんかの作品の直系の子孫と言ってもよい。ゼマンの作品を観ると、映画の原点を観るような気分になるのです。

ゼマンの映画は何本か観たことはあったのですが、未見の作品もたくさんあった。DVDは出ているけれど、やはり劇場で観たい。そこで、今回のゼマン特集です。劇場でゼマン作品を観るのは、実にぜいたくで心地よい体験でした。

今回初めて観て印象に残った作品をいくつか。

『鳥の島の財宝』(1952)

今回の特集で特に観たかった作品のひとつ。ゼマン初の長編作品。人形アニメによるメルヘンです。島で見つかった海賊の財宝をめぐって小さな村が大騒ぎになる。おとぎばなしのような素朴な物語と映像にほっこりします。ペリカンのキャラクターがラブリー。

人形で撮ったモブシーンがすごいなぁ。わらわらと動く群衆がみんな違う動きをしている。ゼマンの映画は基本手作り。手間がかかりそうな映像を「どう撮ったんだろう」と想像すると楽しい。

『前世紀探検』(1955)

実写特撮作品。少年たちが川を下りながら、前世紀を探検する物語。川を下っていくとともに時間もさかのぼり、マンモスの時代、恐竜の時代へと旅をする。なぜそうなるのかの説明は一切ない。それでいいのだ。少年たちが旅をする目的が科学的観察にあるので、少年冒険SFであると同時に科学啓蒙映画みたいな趣がある。妙に理屈っぽくて牧歌的です。

見どころはゼマンが作り出した前世紀の世界。コマ撮りアニメ、切り紙アニメ、合成やミニチュア特撮など、あの手この手で太古の世界を現出させる(川に浮かぶボートと少年がミニチュアだったり)。一見して作りものとわかる太古の生き物たちもいい感じ。博物館の中を旅しているような作品。恐竜好き必見です。

『盗まれた飛行船』(1966)

ジュール・ヴェルヌの『神秘の島』が原作。ネモ船長とノーチラス号も出てくる。ゼマンは主人公を5人の少年に変え、『宝島』みたいな冒険物語にアレンジ。飛行船と人力飛行艇の追っかけっこなど、宮崎アニメみたいな場面があるのが楽しい。

少年のゆくえを探す大人たちのあいだではナンセンスなドタバタが展開。『彗星に乗って』(1970)にもそういうシーンがあります。妙に既視感があるなぁと思いながら観ていて気がついた。レトロなタッチの切り紙アニメとナンセンスなギャグの組み合わせが「モンティ・パイソン」に似てる!

『クラバート』(1977)

これも特に観たかった作品のひとつ。切り紙アニメによるファンタジー。原作は児童文学好き、ファンタジー好きにはよく知られた名作。冷酷な親方のもとで魔法の修行をする少年たちの葛藤や友情を描く、ダークな雰囲気の物語です。

ドタバタもナンセンスなギャグもなく(コミカルなシーンは少しあるけど)、静かな緊張感の中で物語は進む。ちょっと宇野亜喜良っぽい絵柄が作品によく合っています。実写や漫画映画的なアニメだとこういう雰囲気は出せなかったと思う。作品の内容やテーマと手法がぴたりとマッチした傑作。音楽もよかった。

カレル・ゼマンの映画はトリック・フィルムと呼ばれているそうです。合成やアニメなどの技法を駆使し、撮影方法の工夫を凝らして驚異や幻想を描き出す。その映像は、子どもが描く絵のように自由奔放で、システマティックに作られた映画にはない魔術的な魅力があります。まさにイリュージョン。映像の魔術師・大林宣彦監督の作品との類似を指摘する批評があるのもうなずけます。

劇場は毎回のように7割~8割以上の観客が入って大盛況。年配の方もいますが、若い人が(男女問わず)けっこう観に来ている。ある回では制服姿の高校生らしい女の子がひとりで観に来ていた。

CG全盛の時代に、若い人はカレル・ゼマンをどう観るのかな。メモを取ってる人もいたので、もしかしたら授業で「観ておきなさい」と言われた学生もいるかもしれない。それでもいいんです。何か心に残るものがあるといいなと思います。

代表作『悪魔の発明』と『ほら男爵の冒険』はリマスター版Blu-rayが発売中。

こちらはそれ以外の作品を集めたDVD-BOX。

『パンコパ』と杉山佳寿子さんトークショー

5月5日の子どもの日、池袋・新文芸坐で『パンダコパンダ』『パンダコパンダ 雨ふりサーカス』と杉山佳寿子さんのトークショーを観覧してきました。

新文芸坐は4月15日にリニューアルオープンしたばかり。そのオープニングプログラムのひとつです。

リニューアルされた新文芸坐に行くのは初めて。すごくきれいな劇場になっていました。

35mmフィルム、16mmフィルム、4K・LEDレーザーの上映システムが完備され、音響設備も7.1ch/Dolby SRD-EXに一新されたそうです。

『パンコパ』をスクリーンで観るのは超久しぶり。子どもの日にふさわしいプログラムでしたね。

杉山佳寿子さん、お元気でうれしいなぁ。

声も張りがあるし、ピンクの髪もステキです。

もちろん現役で活躍されていて、大阪芸術大学の教授として後進の指導にもあたっています。

トークショーでは『パンコパ』録音時の思い出や声優駆け出しの頃のエピソードなどを語ってくれました。

6月には出演した新作が配信開始されるそうで楽しみ。

新文芸坐のオープニングイベントはまだまだ続き、5月22日に劇場版『エースをねらえ!』&森功至さんトークショー、5月29日に『わが青春のアルカディア』&田島令子さんトークショーなどが予定されているそうですので、お楽しみに。

詳細は新文芸坐のWebサイトで。

https://bungeisp.wixsite.com/entertainment

『ちむどんどん』と『若草物語』

今放送中の朝ドラ『ちむどんどん』は沖縄料理がテーマ。

沖縄料理大好きな私は毎回どんな料理が出てくるのか(それだけじゃないけど)楽しみに観ています。

ところで最近私は気がついてしまったのです。

『ちむどんどん』と『若草物語』の不思議な関係に。

『若草物語』はマーチ家の個性的な四姉妹の物語。長女のメグはしっかりものだけど、ちょっと見栄っぱりで社交界やドレスに興味がある。主人公でもある次女のジョー(ジョオ)は活発で独立心が強い。三女のベスは体が弱く控えめだけど、音楽好きでピアノを弾くのが大好き。四女のエイミーはまだ甘えん坊でやんちゃなところがある。ちなみに「ジョオ」はアニメ『愛の若草物語』での表記です。

いっぽう、『ちむどんどん』の比嘉家の兄妹は長男と三姉妹の4人。長女の良子(川口春奈)はしっかりものだけど、つい見栄を張って母親にないしょでダンスパーティに出るための新しい服を買ってしまう。主人公でもある次女の暢子(黒島結菜)は活発で負けず嫌い。三女の歌子(上白石萌歌)は体が弱くてすぐ熱を出してしまうが、音楽好きで歌がうまい。

と、それぞれメグ、ジョー、ベスに似ていると思いませんか?

四女はいないんですが、エイミーのやんちゃなところが長男の賢秀(竜星涼)に投影されていたりして。

そして、マーチ家は父親が南北戦争に出征していて、母親が家を守っている。

比嘉家も父親が亡くなり、母親(仲間由紀恵)がひとりで家を守り、兄妹を育てている。

先日の放送を観ていたら、次女の暢子が怒りを抑えきれずにもめごとを起こしてしまい、母親に「なんで私はこんなに怒りっぽいんだろう」と相談する場面があった。母親は「お母さんも昔はそうだったのよ」と打ち明けて、暢子は「ふだんはやさしい母が?」とびっくりする。

実は『若草物語』にも(原作にもアニメ『愛の若草物語』にも)、ジョーと母親がまったく同じことを話すシーンがあるのです。

まあ、こういうのはある種のスタンダードというか定番になっているものなので、『若草物語』が元ネタというわけでもないでしょうが、面白いなと思いました。

サマーフィルムにのって

CSの日本映画専門チャンネルで放送された映画『サマーフィルムにのって』を観ました。

昨年公開された映画ですが、不覚にも観てなかったので初見です。

時代劇好きの女子高生が自分たちで時代劇映画を撮り始める…。 というストーリーを聞いただけで面白そう。

実際、期待にたがわぬ快作でした。

主人公は時代劇オタクの女子高生・ハダシ。いつも親友のビート板とブルーハワイの3人で(このネーミングがいい)、アジトにしてるワゴンカーの中で時代劇映画のビデオを観たり、時代劇の殺陣の真似をしたりして過ごしている。

ハダシは映画研にも所属しているのだが、そこでは時代劇を撮らせてもらえない。

時代劇愛がつのるハダシは、仲間を集めて時代劇映画を撮り始める。

…というお話。

ハダシ役は元乃木坂46の伊藤万理華。アイドル出身とは思えぬオタクっぽい演技が楽しい。

親友2人を演じる河合優実(ビート板)と祷キララ(ブルーハワイ)もよかった。

キャラクター配置も含め、『映像研には手を出すな』の時代劇版といった趣がありますね。

題材に時代劇を選んだところがユニークで新鮮です。

しかし、高校生青春ムービーと思っていたら…

え、SF…だったのか?

と途中でびっくり。

映画の紹介ページをよく見たらちゃんとそう書いてある。

(なのでネタバレではないよね)

でも、SF要素はもっぱらハダシが映画を撮る動機付けになっていて、あくまで青春ムービーなのが気持ちいい。

そして、これは映画に関する映画でもある。

なぜ人は映画を撮るのか(観るのか)という問いかけにもなっている。

映画にのめり込んだり、映画を作ろうと思ったりした経験がある人はぐっとくると思います。

ラストは力技みたいな展開でフィクションと現実が重なる。ここは映画的というより演劇的。ほとんどワンテイクで撮り切ったそう(インタビューで伊藤万理華が語っていた)。「このあと何を映しても蛇足だな」と思っていたらズバッと終わる。爽快です。

監督の松本壮史は、CM、MV、ドラマなどを手がけてきた映像監督で、長編映画を監督するのは本作が初なのだとか。

こらからの活躍が楽しみです。

正直不動産

NHKで放送中のドラマ『正直不動産』が面白い。

そう思ってるのは私だけではないらしく、NHKの配信サイト、NHKプラスでは視聴数の新記録を打ち立てたそう(大河・朝ドラをのぞく、ドラマの歴代最高値)。 それを記念して、第4話放送前の25日深夜まで第1話~第3話が特別配信中です。

https://www.nhk.jp/g/blog/wvmxk7813/

主人公は嘘がつけなくなってしまった不動産屋の営業マン・永瀬財地(山下智久)。性格的に嘘がつけないのではなく、もともと営業のためには平気で嘘をつく人間だったのに、ひょんなことから「嘘がつけなくなってしまった」という設定が面白い。

営業活動しているうちに業界の裏側とか売る側の思惑とか、客に知られたくないデメリットとかを、意に反して話してしまうわけです。「意に反して」というのがポイントで、毎回その場面が見せ場になっている。

私も不動産屋には何度かお世話になっているので、毎回描かれるエピソードが身近に感じられるし、勉強になります。

脚本がドラマ版『ハコヅメ』を手がけた根本ノンジさん。ユーモアと軽いサスペンスと人間ドラマのバランスがうまいなぁ。

明るく軽快で、ファンタジー要素もまじえた佐橋俊彦さんの音楽もいい。もともと佐橋さんの音楽を聴こうと思って観始めたドラマでした。サントラは出ないのかな?

で、主人公が面倒を見ている新人女子社員・月下咲良の声がアニメっぽいなぁと思って、キャストをよく見たら、『キラキラ☆プリキュアアラモード』のキュアカスタードこと福原遥さんではないですか。気が付かなかった~。

福原遥さんといえば『クッキングアイドル アイ!マイ!まいん』のまいんちゃんのイメージがいまだに強い。最近出演されてるドラマは観てなかったので、OL役で出演してるのを見ると大きくなったなぁと。

でも、声はキュアカスタードそのものなので、いつか変身するんじゃないかと思ってしまいます。