THE BATMAN -ザ・バットマン-

公開中の映画『THE BATMAN -ザ・バットマン-』を観てきました。

上映時間175分。

「また3時間の映画かぁ…」と思ったのですが、途中でダレたり飽きたりすることなく、一気に観終わりました。

なかなかの力作です。

今回は知能犯リドラーがメインの敵役。ストーリーも謎解きの要素が多い。ゴッサムシティの暗い描写も手伝って、ヒーロー映画というより、サイコキラーと探偵が対決するハードボイルドミステリーみたいな趣です。

そのため、アクションシーンがおまけみたいで、今までのバットマン映画と少し違う。ストレートなヒーロー映画を期待する人は不満が残るかも。

私はけっこう気に入りました。

ドラマの基調音になっているのは「復讐」。バットマン、リドラー、それにキャットウーマン(とは呼ばれてないけど)、それぞれ胸に復讐心を抱いて登場する。バットマンもけっこうヤバい人なんですね。

しかし、その決着のつけ方は、やはりヒーロー映画だなぁと思わせるものでした。今の時代に必要なメッセージが込められていると思います。

音楽はバットマン映画を初めて担当するマイケル・ジアッキーノ。

意欲作です。

『ジョーカー』のヒドゥル・グドナドッティルの音楽を思わせるチェロの曲や『ダークナイト』のハンス・ジマーの音楽を思わせるリズム主体の曲など、先行作品へのオマージュを散りばめつつ、独自の世界を作り出している。

重要なモチーフとして使われているのが、シューベルトの「アヴェ・マリア」。凶悪犯罪の場面にはその旋律を変奏した女声ヴォーカルの曲を流したり、終盤ではオーケストラアレンジで聴かせたり。

また、心情を強調するシーンでは、あえて音数を減らしたギターの曲やピアノの曲を使うなど、変化に富んだアプローチで映画に彩りを添えている。キャットウーマンが絡むシーンでは、リリカルな旋律が聴けます。これはサントラ聴くのが楽しみ(まだ買ってない)。

しかし、バットマン映画ってどんどんシリアスになり、作る側にも観る側にもハードルが上がっていく気がしますね。

変人で憎めない悪役が登場する気楽に観られるバットマンにはもう戻れないのかな。

「カムカムエヴリバディ」が終わってしまった

4月8日、朝ドラ『カムカムエヴリバディ』 が最終回を迎えました。

よかったなぁ。

「え~っ!?」と思うとこもあったけど、それも含め楽しみました。

放送開始前に「ラジオの英語講座」がモチーフと聞いていたので、「ラジオ英語講座の講師になって活躍する女性の話か~」と思っていたのですよ。

ところが始まってみると英語講座は出てくるけど、講師になるようすはない。

安子編からるい編になっても、英語を使って活躍するわけではない。

観ているうちに、「あ、これは『ひよっこ』と同じなんだ」と思いました。

ひとつのことに情熱を持って突き進むヒロインではなく、ふつうの女性の山あり谷ありの人生を描こうとしている。

もともと朝ドラの始まりは獅子文六の家庭小説が原作だったわけですから、こういう方向がむしろ原点回帰と言えるかもしれません。

ひなた編の終盤になって、ようやく英語が仕事とからんでくる。

英語講座は3人のヒロインの時代と人生をつなぐ役割だったのですね。

そして、最終週になってとうとう、ひなたが英語講師になり、実はこの物語全体が英語講座のテキストだったことがわかるという驚愕の展開。

これは「やられた~」と思いました。

脚本は『ちりとてちん』を手がけた藤本有紀さん。

『ちりとてちん』は佐橋俊彦さんの音楽含め大好きな朝ドラのひとつでした。

そして、『ちりとてちん』もまた、落語がテーマと思わせて、家族と友情の物語に収れんしていく作品。

藤本さんて、笑いの中に一本筋の通ったテーマを突っ込んでくるひねりのきいた作劇やネタを丹念に拾っていくのが実にうまいなと思います。

今回もネットでは「怒涛の伏線回収」って話題になっていますが、想像ですけど、すべてが「伏線」ではなくて、過去の描写からネタをうまく拾っていった結果でないかな(もちろん伏線もあったと思いますが)。

『あしたのジョー』の「真っ白な灰」だって伏線ではなかったわけだし。過去に登場したキャラクターが再登場するだけでは伏線とは呼びませんよね。

最終話はカーテンコールみたいで楽しかった。これも伏線回収というより、ずっと観ていたファンへのサービスが入ってる気がする。いちばん受けたのは一子の旦那さん。ビリーのキーホルダーは明らかにねらった伏線でしょうね。

それにしても、藤本有紀さんて「偶然がキャリアを作る」ってことを信じてる…というか、無意識にそう考えてる人なんだと思います。

「偶然がキャリアを作る」というのは心理学者のJ.D.クランボルツ教授が提唱したキャリア形成理論で、私は会社員やってた時代に『その幸運は偶然ではないんです! 』という本を読んで深く共感した経験があります。

乱暴に言えば「人生は計画したってその通りにならない。キャリアプランなんて作るな」という考え方です。

『ちりとてちん』のヒロインも『カムカムエヴリバディ』に登場する人たちも、キャリアにそれほどこだわりを持っていない。いさぎよく捨てる思い切りのよさがあります。それがめぐりめぐって、よい結果や出逢いを生み出すことが多い。

「縁は異なもの」というか「禍福はあざなえる縄のごとし」というか、「人生は思うようにならないけれど、捨てたものじゃないよ」と言われてるような気分になります。

クランボルツ教授の理論を言い換えると、「計画通りにいかないから行き当たりばったりでいい」というのではなく、「チャンスがきたらそれをつかめ。いつでもそうできるように準備しておけ」ということになる。これは『カムカム』で虚無蔵が言っていたこととまったく同じ。話はそれるけど、虚無蔵もそうとう長生きで元気だなぁと思いました。

3代にわたって描かれたストーリーの中では「ひなた編」がだんぜん面白かった。

安子編、るい編もよかったけれど、まだ従来の朝ドラっぽい印象があります。ヒロインは逆境に堪えて、幸せをつかもうとする。いっぽうのひなたは、ぼーっとしてて、何をやっても長続きしない。なにがやりたいか自分でもわからない。すごく現代的だし、共感が持てる。「これでいいんだ」と言われている気がしてほっとします。

ひなたが生きた時代が自分のそれと重なるので、描かれる風俗もなじみがあるものばかりで親近感がわきました(流行歌とかテレビ番組とか)。

『カムカムエヴリバディ』って、かいつまんで言えば、50年にわたる親子げんかを孫がはからずも取りもって仲直りさせる話なんですよね。 ふりかえると、安子編もるい編も、ひなた編のための序章ではなかったかとすら思えてきます。

ひなた編をもっとじっくり観たかったなぁ。省略された時代のことや、登場人物の描かれなかったエピソードなど、いくらでもふくらませる余地があったもの。

米米CLUBの金子隆博さんによる音楽もよかったです。金子さんが『あさイチ』に出演したときに音楽制作の舞台裏を話してくれたので、劇中に流れる音楽にも注目していました。ライブのシーンで金子さんがピアニストとして出演しているのを私は見逃しませんでしたよ。

サウンドトラックは「劇伴コレクション Vol.1」「劇伴コレクション Vol.2」「ジャズ・コレクション」に続いて、なんと4枚目となる「オリジナル・サウンドトラック CLIMAX」が発売されるようです。すごい。

ナイトメア・アリー

ギレルモ・デル・トロ監督の新作『ナイトメア・アリー』を観ました。

内容をよく知らなかったので、てっきり、ダークなファンタジー映画だと思っていたのです。

それというのも、昔『夢喰いメリー』というアニメがあって、その主人公の名がメリー・ナイトメア。夢魔と戦うヒロインの話です。だから、この映画も「ナイトメア・アリー」というキャラクターが登場する話かと…。

映画を観ながら、「誰がアリーなんだろう…」と思っていましたよ。

実際はファンタジーではなく、フィルム・ノワールというか、犯罪映画です。

しかし、現実と幻想があいまみえる、デル・トロらしい映画でした。

原題は「Nightmare Alley」。「Alley」は小路、路地のことで、「ナイトメア・アリー」は「悪夢の路地」みたいな意味になります。

1947年に同じ原作を映画化した『悪魔の往く町』という映画が公開されているそうですが、そちらは未見。

序盤はカーニバルの見世物小屋が舞台。ちょっとレイ・ブラッドベリ的香りがあり、デル・トロらしい。

映画のメインは、カーニバルにいた主人公が都会に出てきてから。第二次大戦直前の不安な世情を背景にしたクライムサスペンスの趣。ブライアン・デ・パルマあたりが好きそうな感じです。

主人公は人の心を読む読心術師。読心術といってもトリックです。野心を持った男が読心術を使って人の心をあやつり、のしあがろうとする。 読心術という幻想を現実にしようとし始めるわけです。

が、結局、自分が生み出した幻想に手痛いしっぺ返しをくらい、破滅していく。

かいつまむとそんな話。

「ナイトメア・アリー」=「悪夢の路地」とは、主人公の人生の比喩だと思いますが、この映画全体が、悪夢の中をさまよっているような妖しい雰囲気に満たされています。

映像が暗い。空はどんより曇っているか、雪や雨が降っている。 室内は光が射していても半分は影になっている。主人公はいつもその影の側にいるか、顔に深く影が落ちている。

これも主人公が闇に囚われていること、そして、この世界が悪夢であることの象徴的表現でしょう。

登場人物の中では、なんといってもケイト・ブランシェットが演じる謎めいた精神科医が印象的でした。彼女は、いってみれば、主人公を誘う夢魔であり、メフィストフェレスの役割ですね。

音楽はもともと『シェイプ・オブ・ウォーター』のアレクサンドル・デスプラの参加が予定されていたそうですが、スケジュールの都合でネイサン・ジョンソンに交代。弦楽器中心のオールドスタイルの音楽で効果を上げています。

「明日ちゃんのセーラー服」と「その着せ替え人形は恋をする」

もう4月になってしまいましたが、3月で放送終了し、あちこちで“ロス”の声が聞こえるアニメ『明日ちゃんのセーラー服』と『その着せ替え人形は恋をする』の話。ちなみに「明日ちゃん」は「あけびちゃん」、「その着せ替え人形」は「そのビスク・ドールは」と読みます。

私もTV放送と動画配信でしっかり観てました。

2作ともアニメ制作がCloverWorksということで、ちょっと似たテイストがあります。特に女性を描く作画の密度の高さ。上気する肌や瞳の輝きや髪の毛の表現、ディテールにこだわった衣服の描写など。そういえば、どちらも衣装が重要な要素となる作品です。

『明日ちゃんのセーラー服』は背景も含めた映像が細やかで美しい。そして、布の質感や重さまで感じさせる、フェティシスティックに見えるほどの衣服の描写に目をひかれます。 舞台が女子高ということもあり、秘密の日常をのぞき見ているような瞬間があってドキドキします。

物語は格別ドラマティックなことも起こらず、地方の女子高校生の日常をゆったりと描く、ふんわりした作品。

しかし、それが目的ならここまでフェティシスティックな描写は必要ないはず。

観ているうちに、これは一種のアイドル映画、ファッション映画なのだと思いました。

ヒロインを魅力的に見せる、衣装を美しく見せる、実写でいうフォトジェニックみたいなことをアニメでやろうとしている。

映像が美しいほどに、過ぎていく時間や若さへの愛しさがこみあげてくる。これもアイドル映画の常道です。

いっぽうの『その着せ替え人形は恋をする』はもう少しポップな作品ですが、コスプレを題材にしているのが特別で、面白いところ。こちらも着替えのシーンがよく出てくるので、観ていてドキドキすることが多い。

しかし、主人公の男子・五条くんがドキドキしたり、うろたえたりしてくれるので、うしろめたさが薄まります。

最初は、あまりぱっとしない男子に美少女が恋してくれる、願望充足アニメ(私が勝手に呼んでいる)かと思っていたのです。

ところがこれも観ているうちに印象が変わって、むしろ逆なのだと思うようになりました。

コスプレ好きのヒロイン・海夢(まりん)が恋をする。自分の気持ちにとまどいながらも、小さなことに一喜一憂し、距離を近づけようとする。

その過程が着替えシーン以上にドキドキします。 少年向けに見えて、実はすごく少女漫画的。『その着せ替え人形は恋をする』って、内容を的確に表現したうまいタイトルだと思いますね。

音楽もよかった。

『明日ちゃんのセーラー服』の音楽は昨秋のアニメ『見える子ちゃん』の音楽を担当したうたたね歌菜さん。ピアノを使った瑞々しい音楽が素敵でした。『見える子ちゃん』の音楽に注目していたので、『明日ちゃん』は放送前から楽しみにしていたのです。

『その着せ替え人形は恋をする』の音楽は中塚武さん。こちらはコミカルな場面が多いこともあり、ギターやシンセを使った軽快な音楽が心地よい。私が中塚さんの名前を覚えたのは『セクシーボイスアンドロボ』というドラマでした。

サントラはどちらもBlu-ray/DVD同梱でのリリース。単体リリースでないのは残念ですが、盤になるだけありがたいと思うべきかもしれません。

『明日ちゃんのセーラー服』は限定版第4巻~第6巻、『その着せ替え人形に恋をする』は限定版Vol.1とVol.3にサウンドトラックが同梱されます。

「平家物語」はすごかった

フジテレビの「+Ultra」枠で放送されていたアニメ『平家物語』が終了しました。

最終回まで観ました……。

すごいものを見せてもらったなぁ。

脚本も映像も演出も、すべてが高次元。

くらくらして咀嚼が追い付きません。

放送を録画していたのですが、いつも配信動画をパソコンで観てました。

集中して観たいから。

音もヘッドフォンで聴きたい。

そのくらい、密度が高い。

一見、日本の伝統絵画風に見える渋い画作り。でも、キャラクターはシンプルな線ながら立体感をもって描かれているし、構図も平面的に見えて奥行きがある。計算された構図、さりげなく画に陰影を与えるエフェクトなど、細かく見れば見るほど、考え抜かれ、手をかけて映像化されているのがわかります。

物語も、びわというふしぎな目を持つ少女を設定したことで、多層的な視点を持つものになっている。びわには登場人物の行く末が見えている。それは視聴者であるわれわれの視点でもある。そのことが「平家物語」の無常観を際立たせます。

びわには定められた運命を変えることはできない。スティーブン・キングの『デッド・ゾーン』を思わせます。でも、びわは平家の人々を記憶し、語り継ぐことで、この世から消えたものを永遠のものにしようとする。人の世の営みとは、人生とはなんなのか、そんなことを考えさせられます。

と、とりとめもなく書いてみましたが、この作品はもっと奥深い。まだまだ読み解けません。

個人的には、キャラクター原案に高野文子さんが参加しているのがツボでした。

なので、『わたしたちが描いたアニメーション「平家物語」』も電子書籍版を買いました。

電子版特典に「高野文子キャラクター原案・イメージスケッチ 2P(紙書籍版未収録カット)」が付いてくるのです。

あと驚嘆すべきは牛尾健輔さんの音楽。

『平家物語』に電子音楽……。予想外というか、牛尾さんが参加した時点で予想はできたのですが、それでも「こうくるか!?」という驚きがあります。

サントラはCDとアナログ両方買いましたよ。

これもまだじっくり聴けていない。

3/26発売の『CONTINUE Vol.76』に「山田尚子(監督)×牛尾憲輔(音楽)10,000字対談」が載るそうなので、それ読んで、本編再見しながら聴こうと思います。

ドライブ・マイ・カー

話題の映画『ドライブ・マイ・カー』を観ました。

実は私は村上春樹がちょっと苦手…。

でも、映画はとてもよかったです。

上映時間3時間(179分)の長さをまったく感じない。

映像と芝居の密度の高さ、そして、サスペンス的要素と語り口の巧みさがあいまって、まさに優秀なドライバーの運転に身をゆだねて車に乗っている気分で観ました。

映画の中では、過去と現在、演劇と現実、嘘と真実、死者と生者、さまざまな要素が重なり合い、物語が二重三重に見えてくる。

そういうところは村上春樹っぽい(私のイメージです)。

風景を巧みに切り取った映像や環境音を生かした音響も印象的。

特に役者の「声」が圧倒的な存在感で響いてきます。

映画の中で「声」はとても重要な役割を担っているので、これは演出のねらいなのでしょう。

石橋英子さんの音楽もよかった。

メロディを聴かせるタイプの音楽ではなく、サウンド感重視の演出。

音楽の入りと抜きのタイミングが絶妙です。芝居をじっくり見せるところは音楽を入れず、緊張がふっとゆるむタイミングで音楽がすっと入ってくる。

実に効果的だし、気持ちいい。

最後のエピローグの場面で、現実に引き戻されました。

劇中劇のチェーホフの芝居の台詞が今われわれが生きる現実と重なってきます。

ブルーサーマル

公開中のアニメ映画『ブルーサーマル』を観ました。

いい映画でした。

観客が私含めて2人しかいなかったのがもったいない。

あまりにもったいない。

ただ、東映チャンネルでよく流れているスポットCMを見ても、「お、観よう!」という気にあまりならないんです。

なかなか魅力をうまく伝えきれないもどかしさがあります。

大学の航空部(グライダースポーツ部)を舞台に、初めてグライダーに乗る新入部員の女の子が活躍する話。

とまとめると、「近頃よくある女の子部活ものかー」と思ってしまう。

けれど、そういうのとはだいぶん違う。

かといって、「さわやかなスポーツ青春アニメ」とまとめてしまっては、ありきたりすぎて、こぼれるものが多い。

これは、

ズバリ言って、

「エースをねらえ!」ですよ。

作者もスタッフも意識してないと思います。

でも、相通じる要素がある。

100分の映画の中に成長と感情のドラマが、それも群像ドラマがしっかり詰まっています。

空を駆けるようなスピード感で。

1クールか2クールのシリーズものでやってほしいなぁ。

映像作品としては、空を飛ぶこと、風に乗ること、その爽快感、自由さが、アニメならではの表現で描かれているのが大きな魅力です。

グライダーを操縦する描写がもう少しあればよかったと思うけれど、映画の限られた時間ではそこまでは踏み込めなかったのでしょう。

主観で空を飛ぶ描写がもっと見たかった。

音楽が劇場用アニメの音楽を本格的に手がけるのは初めてという海田庄吾さん。

パンフレットに海田さんのコメントはないけれど、今発売中の『月刊Newtype(ニュータイプ)』(2022年4月号)の別冊付録が1冊まるまる『ブルーサーマル』特集で、海田さんのインタビューが載っています。緻密な音楽プランをもとに作曲されていることがわかる。

それを読んでから映画を観ると、より楽しめます。

実は、大学に入って最初にクラブ勧誘の説明会を聞いたのが、航空部だったのです。

小さな部室で活動内容を紹介する手作りビデオを見せてもらったりしたものの、結局、入部はしなかった。

でも、一度くらいグライダーに乗せてもらえばよかったかなぁと思っています。

そういう機会は、それ以来なかったから。

映画を観ながら、そんなことを思い出していました。

その母校の航空部は、映画のエンドクレジットに「取材協力」として名前が出ています。

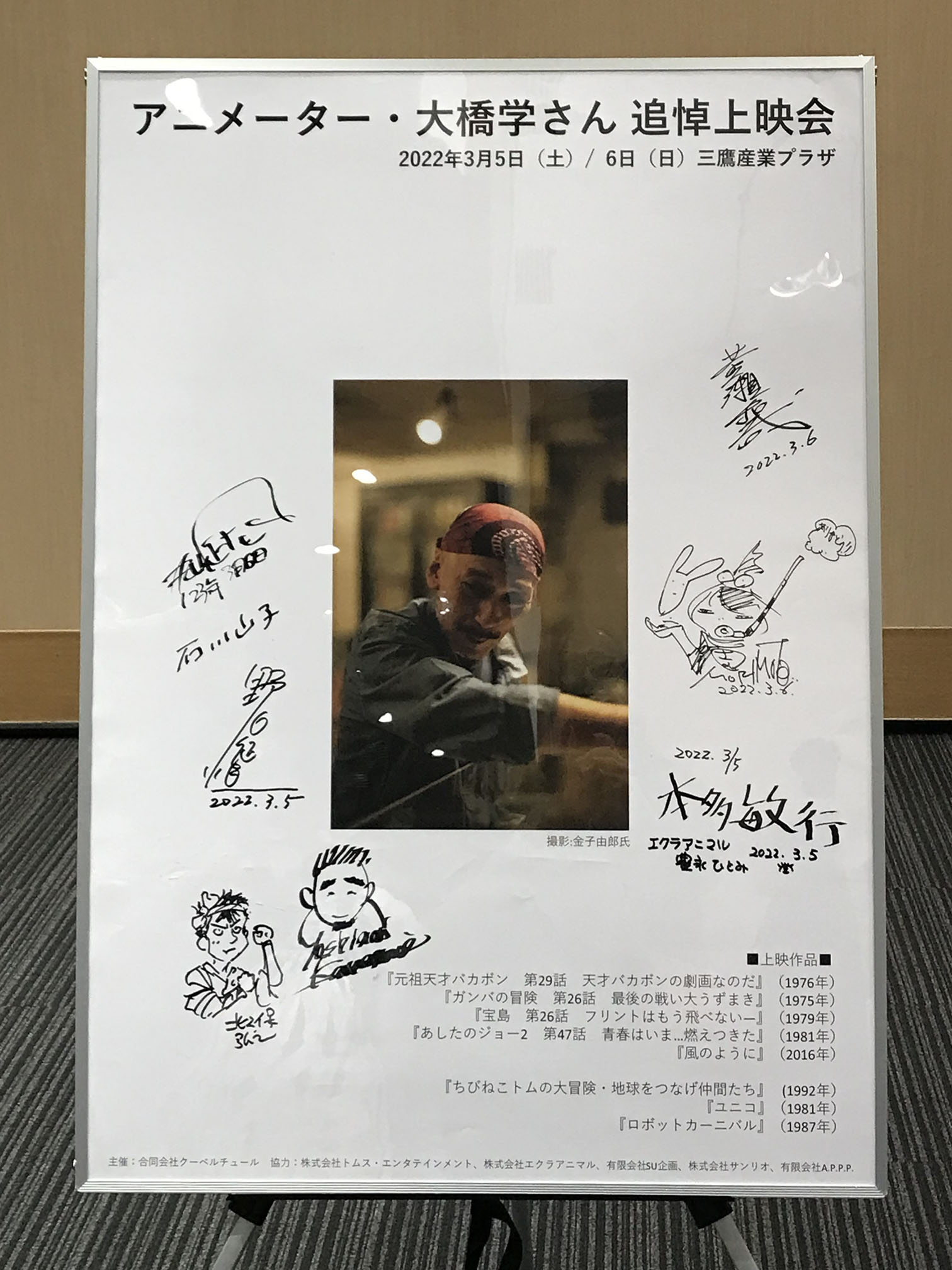

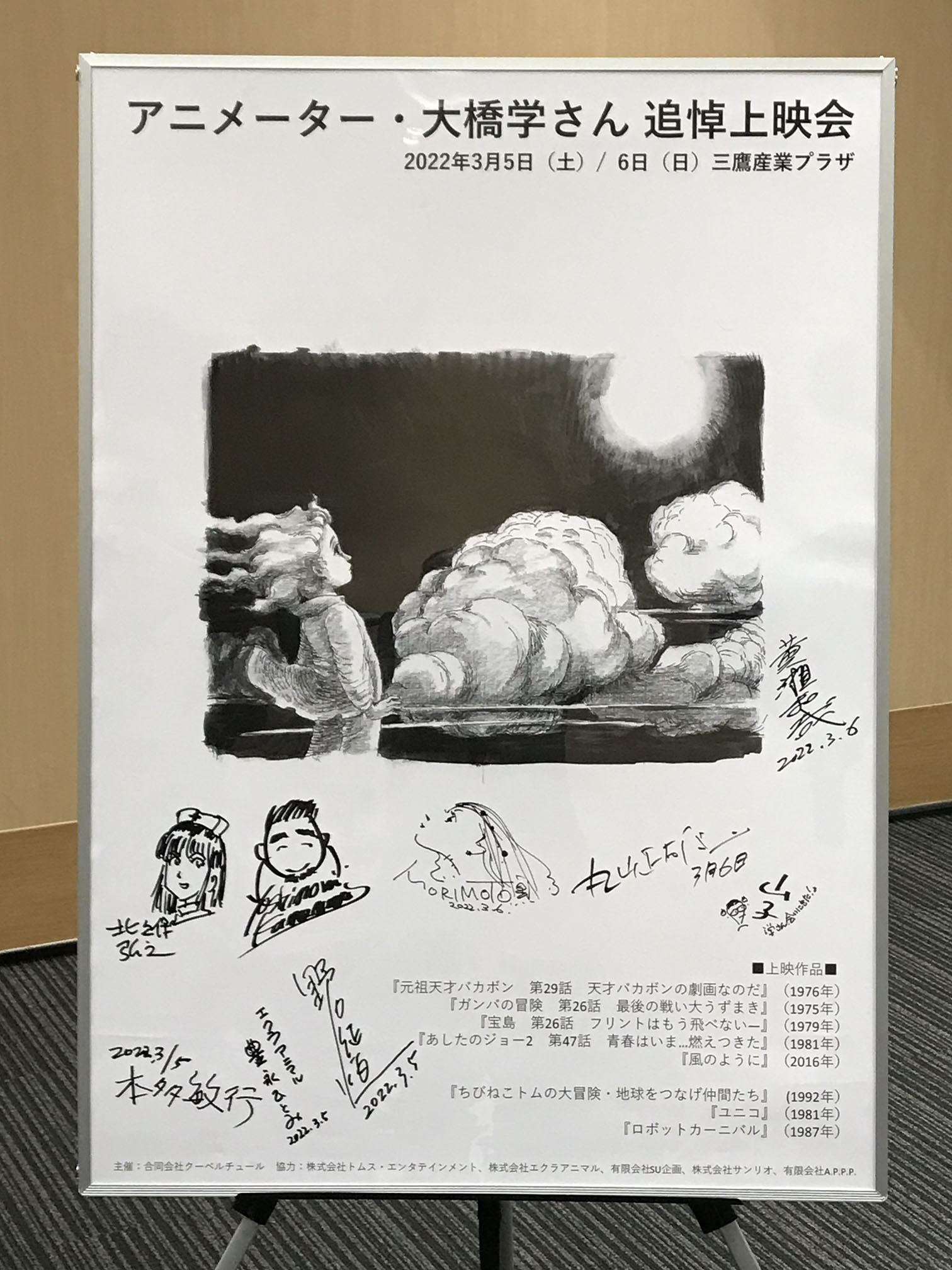

アニメーター・大橋学さん追悼上映会

3月5日、6日の2日間、去る2月に逝去されたアニメーター・大橋学さんの追悼上映会に参加してきました。

会場は三鷹産業プラザ。

3月5日の1日目は、

『元祖天才バカボン』第29話「天才バカボンの劇画なのだ」

『ガンバの冒険』第26話「最後の戦い大うずまき」

『宝島』第26話「フリントはもう飛べない―」

『あしたのジョー2』第47話「青春はいま…燃えつきた」

アニメ映画『風のように』

というプログラム。

出崎アニメ最終回3連発は強烈、しかし至福の時間でした。

『風のように』はサントラ持っているのに本編を観るのは初めて。

クラウドファンディングで資金を集め、エクラアニマルが制作した、ちばてつや原作のアニメ映画。昭和の香りがする良作です。

上映終了後、野口征恒さん、本多敏行さん、エクラアニマルの代表・豊永ひとみさんの3人によるトークセッション。

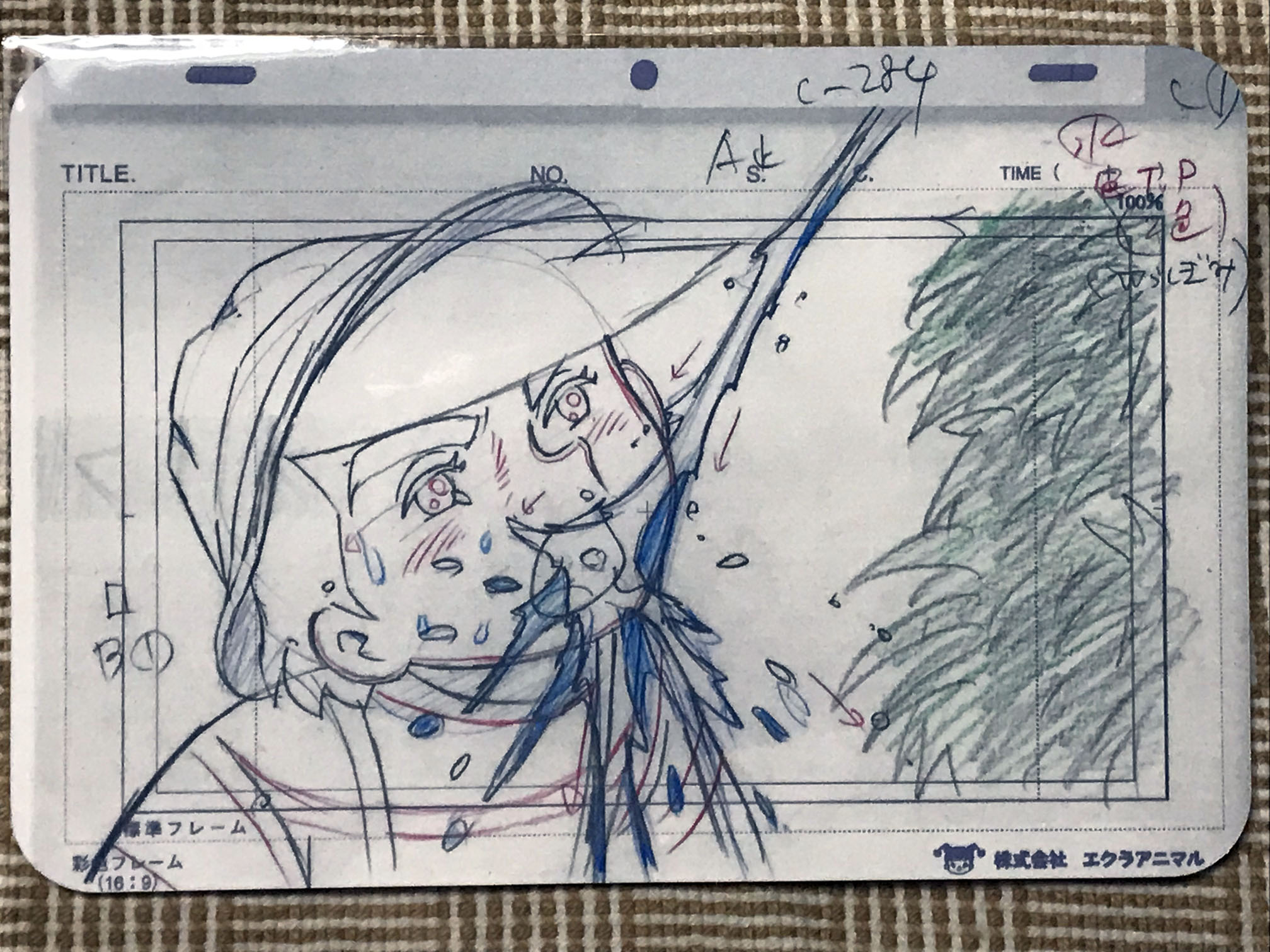

大橋学さんの思い出、出崎統監督とのかかわり、上映作品で大橋さんが担当したカット(『バカボン』はエピソード全体、『ガンバ』はBパート、『宝島』はラストのシルバーのふり向きなど、『ジョー2』は葉子の告白、狂乱するホセなど)の紹介、『風のように』の制作裏話など、興味の尽きない内容でした。

もうろうとするジョーの瞳の中にUFOを描いたというエピソードが面白かったです。

3月6日の2日目は、

『ちびねこトムの大冒険-地球をつなげ仲間たち』

『ユニコ』

『ロボットカーニバル』

のアニメ映画3本立て。

実は『ちびねこトムの大冒険』と『ロボットカーニバル』は初見、『ユニコ』はだいぶん昔に観たきり。ありがたいプログラムでした。

『ちびねこトムの大冒険』は大橋学さんがキャラクターデザインと作画監督を担当。童画風のキャラクターの動きが小気味よい。キャラはかわいいのにお話は壮大です。

いちばん驚いたのは、音楽が川井憲次さんだったこと。主題歌も! サントラほしいです。

『ユニコ』はどちらかといえば、杉野昭夫さんの個性が出た作品。

大橋さんは黒猫チャオの音楽シーンを担当。イルカの歌をバックにチャオの夢の世界を描く、キュートでメルヘンチックな「みんなのうた」みたいな場面ですね。ここはまさに大橋学さんの世界。

話はそれますが、チャオの声が杉山佳寿子さん。ユニコの魔法で人間の少女に変身したときの愛らしさがたまりません。

『ロボットカーニバル』は8人のクリエイターによるオムニバス作品。ロボットをモチーフにした、それぞれに個性的な短編が並びます。

その中でも、マオラムド名義で参加した大橋学さんの作品は異彩を放っている。物語もなく、動きを追求するでもなく、線画による抒情詩…とでも呼ぶべき一篇。とても大橋学さんらしい。

上映後は、丸山正雄さん、北久保弘之さん、森本晃司さんによるトークセッション。

みなさん旧知の仲ということで、リラックスした雰囲気で進みました。リラックスしすぎの感もありましたが…。

最後に、会場にいた大橋学さんの教え子(大橋さんはアニメーションの学校で講師を担当されていました)が語ってくれた講師としての大橋さんの姿がとても印象深かったです。

以上で2日間の追悼上映会は終了。充実した内容で大橋学さんを偲ぶことができました。スタッフ、出演者のみなさま、ありがとうございました。

欲を言えば、トークセッションでも触れてましたが、『金の鳥』の上映があればよかったですね。作品自体はAmazon Prime Videoやdアニメストアなどの配信で観られますが、大きいスクリーンで観たいなあ。

そうそう、『ちびねこトムの大冒険』は4月に阿佐ヶ谷のMorc阿佐ヶ谷(旧ユジク阿佐ヶ谷)で上映があるそうです。 https://www.morc-asagaya.com/film/ちびねこトムの大冒険/

大橋学さんの名前を覚えたのは『宝島』です。

あのユニークな絵柄のオープニングとエンディングの作画を担当したのが大橋さんでした。

出崎監督作品といえば杉野昭夫さんのイメージが強いですが、出崎監督本人が描く絵にいちばん雰囲気が近いのが大橋学さんの絵なんですよね。

大橋学さん、すばらしい作品の数々をありがとうございました。

グッバイ、ドン・グリーズ!

公開中のアニメ映画『グッバイ、ドン・グリーズ!』を観ました。

まったく予備知識なしに観に行って、なんとなくSFっぽいなぁと思っていたので、「いつかSFになるのかな…?」と思いながら観てたんですよ。

ごめんなさい。

まったくSFではなくて…、こそばゆくなるくらいの、ストレートな青春アニメでした。

『宇宙よりも遠い場所』のいしづかあつこ監督・脚本によるオリジナルアニメ映画。

主人公は、まっすぐで、孤独を抱えた少年たち。吉田秋生さんの漫画みたい。

地方の小さな町を舞台に、ひと夏の冒険が描かれます。

ちょっと切なく、でも、すがすがしい気分になる映画です。

いい映画なのに、タイトルで損している気がしますね。

「ドン、グリーズ」と区切らず、「どんぐりーず」って読めばいいんだと映画を観てわかりました。

ぱっと見ただけでは覚えにくいし、どんな内容か、わからない。

映画を観たら、たしかにぴったりのタイトルではあるのですけど。

下は来場者特典の小説冊子。

ゾーイの超イケてるプレイリスト

ミュージカルといえば、昨年スーパードラマTVで放送されて気になっていたのが『ゾーイの超イケてるプレイリスト』というドラマ。

最近、シーズン2放送前に集中放送されたので初めて観ました。

格別ミュージカル好きというわけでもないのですが、これは実に楽しかった。

IT企業に勤めるゾーイは、とある事故をきっかけに突然他人の声がミュージカルになって聞こえるようになる…という設定のドラマ。

ゾーイが街を歩いていると、道行く人が突然歌い踊り出す、というミュージカル特有の状況が起こって、ゾーイは驚いてしまう。でも、それはゾーイに見えているだけ。現実には誰も歌ったり踊ったりしていないのです。

ミュージカルの違和感を笑いに置き換えたコメディですね。

この設定を知ったとき、往年の人気ドラマ『アリー My Love』に出てくる妄想シーンみたいなものかと思ってたんですよ。

『アリー My Love』でも主人公のアリーが小人を見たり、同僚を巨大トンカチで叩き潰したり描写がある(あったと思う)。アリーの心の中の妄想です。

ゾーイの場合も、周囲の人がふつうにしゃべっていることやゾーイが想像したことが、ミュージカルになって見えてるのかと…。

ところが、実はゾーイが聞いているのは、その人が心の中に隠している本音。つまり、ゾーイは人の心が読めるのです。

ミュージカルは実はテレパシーの描写だったのですよ。これはびっくりしました。

SFドラマだったのかぁ。

SFといっても基本はラブコメなので、ゾーイの能力をめぐって秘密機関が暗躍するようなことはない。

ゾーイの力は恋愛や友情、家族の問題を解決するため(とギャグのため)に使われるだけ。

ゾーイは自分の力をコントロールすることができず、町中でも職場でも実家でも、突然(自分にしか見えない)ミュージカルが始まってしまうので困惑する。ゾーイにとってはありがたくない、やっかいな能力なのです。

この、あまり役に立たない超能力描写は、SFとしても現代的。コニー・ウィリスの『クロス・トーク』を思い出してしまいました。

あるエピソードでは、同僚が突然歌い出して、ゾーイが「また始まった…」と無視していると、実はそれは仲間がしくんだフラッシュモブだった(つまり実際に歌っていた)というギャグがあり、笑ってしまいました。

コメディとはいえ、ミュージカルシーンはなかなか本格的。かの『ラ・ラ・ランド』の振付師も参加しているというのですから。

それにゾーイを始め、歌って踊れる役者をキャスティングしているのもすごい。メインキャストだけでなく、脇役や端役に至るまで、いざとなるとミュージカルができる人をそろえている。

こういうところは、向こうの俳優の層の厚さを感じます。

劇中のミュージカルシーンで歌われているのはオリジナルナンバーではなく、すべて既成曲。

ポップスのヒットナンバーなどが使われています。

洋楽に詳しかったら、「ここでこの歌か!」という楽しみ方もあるのでしょう。

今は先週から放送が始まったシーズン2を楽しみに観ています。しかし、本国では人気が伸びず、シーズン2で終わっちゃったそうなのです。残念。

ゾーイの超イケてるプレイリスト(スーパードラマTVの番組紹介ページ)

各エピソードで使われた曲がデジタルアルバムとして配信されています。