アバター:ウェイ・オブ・ウォーター

![]()

映画『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』を観ました。

2009年に公開された映画『アバター』の続編です。

上映時間3時18分。

しかし、長いという印象はあまりありません。

3時間超の映画というより、全4~5話のシリーズものを一気観したような印象。

たっぷり異世界にひたってきました。

IMAXの大スクリーンで観るのにぴったりの作品です。

前作のときも思ったのですが、アン・マキャフリイの「パーンの竜騎士」シリーズっぽいなぁと思う描写がところどろこあります。

今回は『竜とイルカたち』という海が舞台の一編を思わせる。途中まで、そのイメージを重ねながら観てました。

パンドラの海の生き物たちと原住民(ナヴィ)との交流が見どころです。

ただ、最後はやっぱりアクション(というか戦争)。

アメリカ映画だし、監督が『エイリアン2』のキャメロンだからこうなるんだろうけど、そういうのはもういいかな、という感じ。

異世界紀行みたいな部分がもっと観たかったなぁ。

「ブループラネット パンドラ編」みたいな映画。

それだとヒットしないと思うけど。

『Do It Yourself!!』のすごいところ

あまり話題になってないけど、今放送中のアニメで私がいちばん楽しみにしているのが、『Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-』なのです。

https://diy-anime.com

新潟、三条市を舞台に、DIY部に集う高校生の少女たちがものづくりを通して友情を深め、成長していく物語。

まず、ものづくり(工作)を題材にしているのがいい。

私も子どもの頃から工作大好き。『まんが道』を読んで幻灯機を作ったり、自作のおもちゃを作ったりしていた。もちろん模型もよく作ったし、宇宙戦艦ヤマトの最初のプラモデルが出たときは、艦底のゼンマイボックスを切り取り、テレビで観るプロポーションとディテールに寄せて改造したりした。

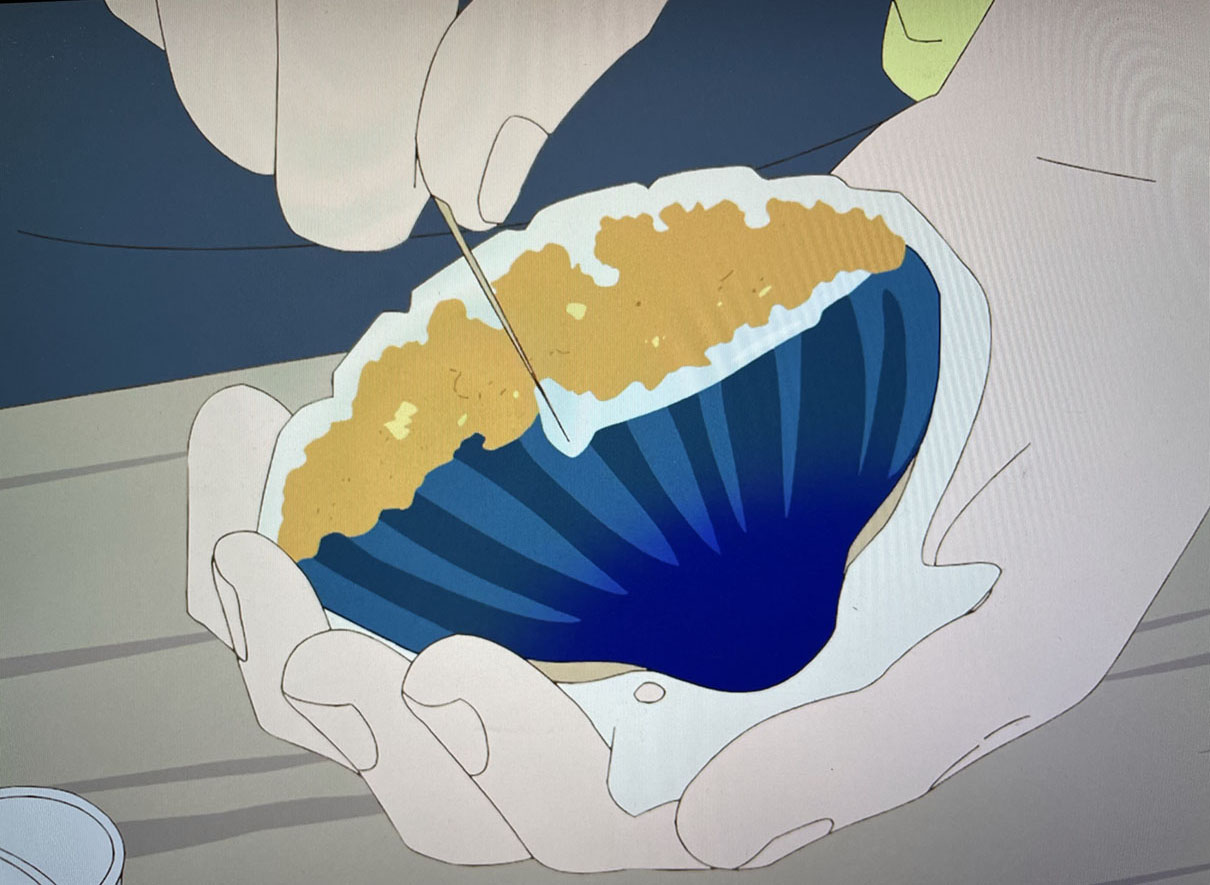

『Do It Yourself!!』では「材料を集めて、加工して、組み立てる」という過程が丁寧に描かれていて、工作心をくすぐられる。

それに、できあいのものですまさず、「ほしいものは作ればいい」の精神でものづくりに取り組む彼女たちの姿は、人生の指針にもなっている。

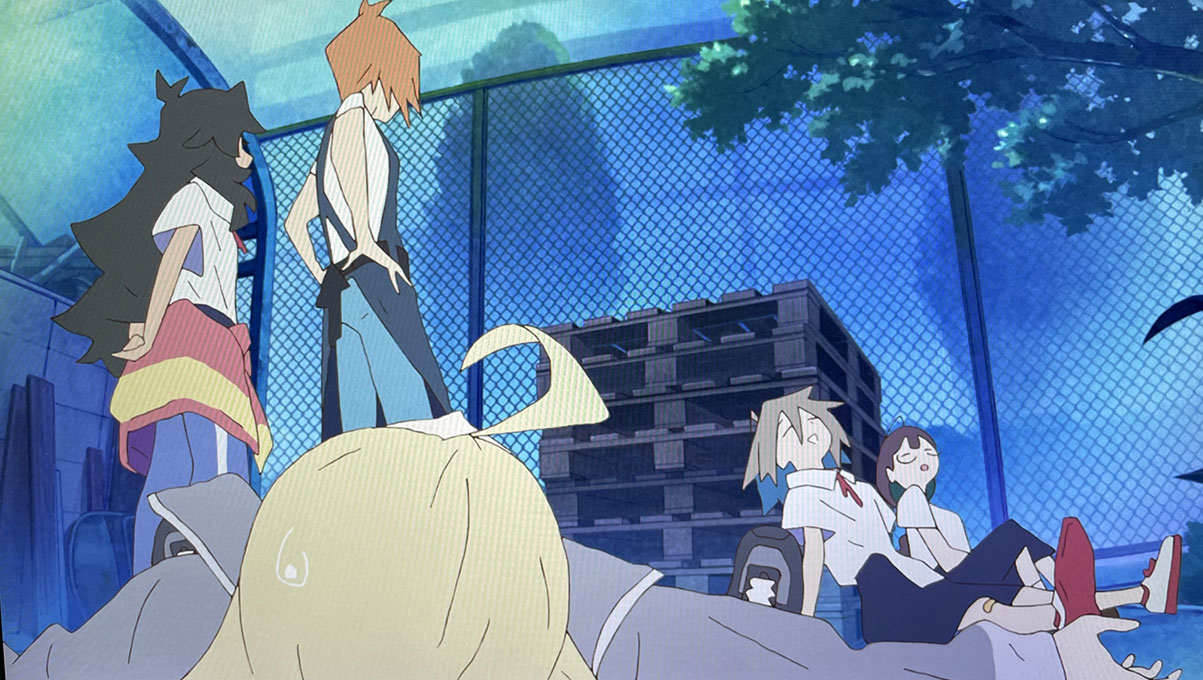

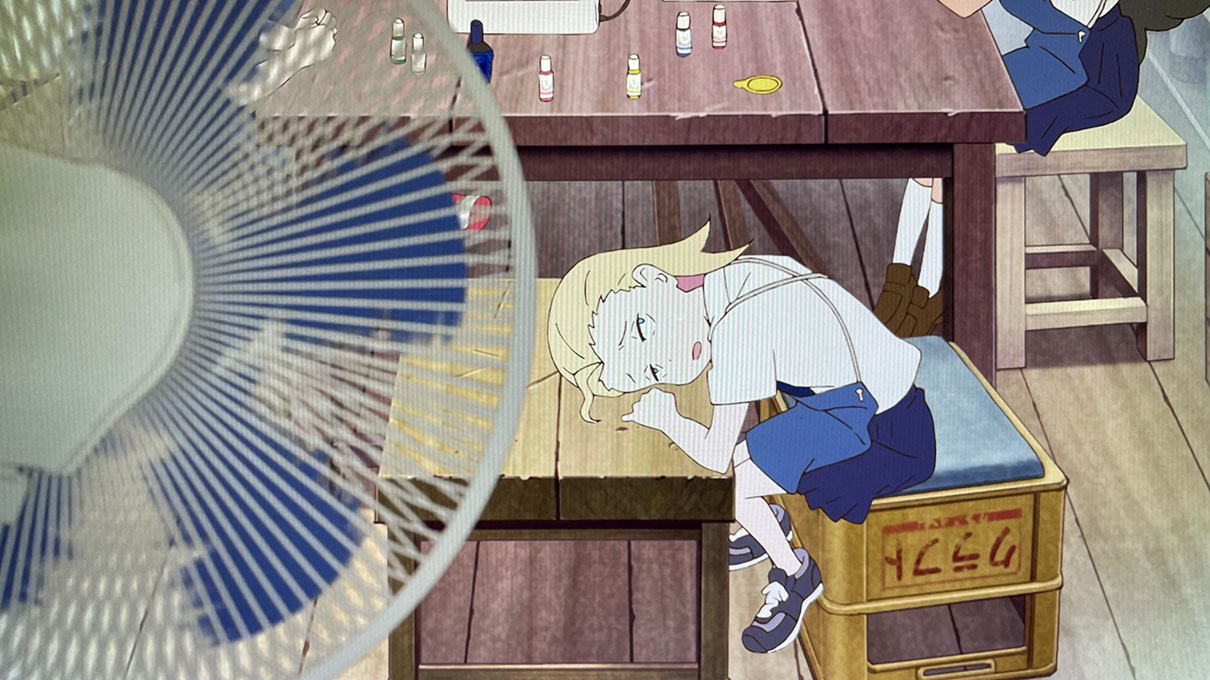

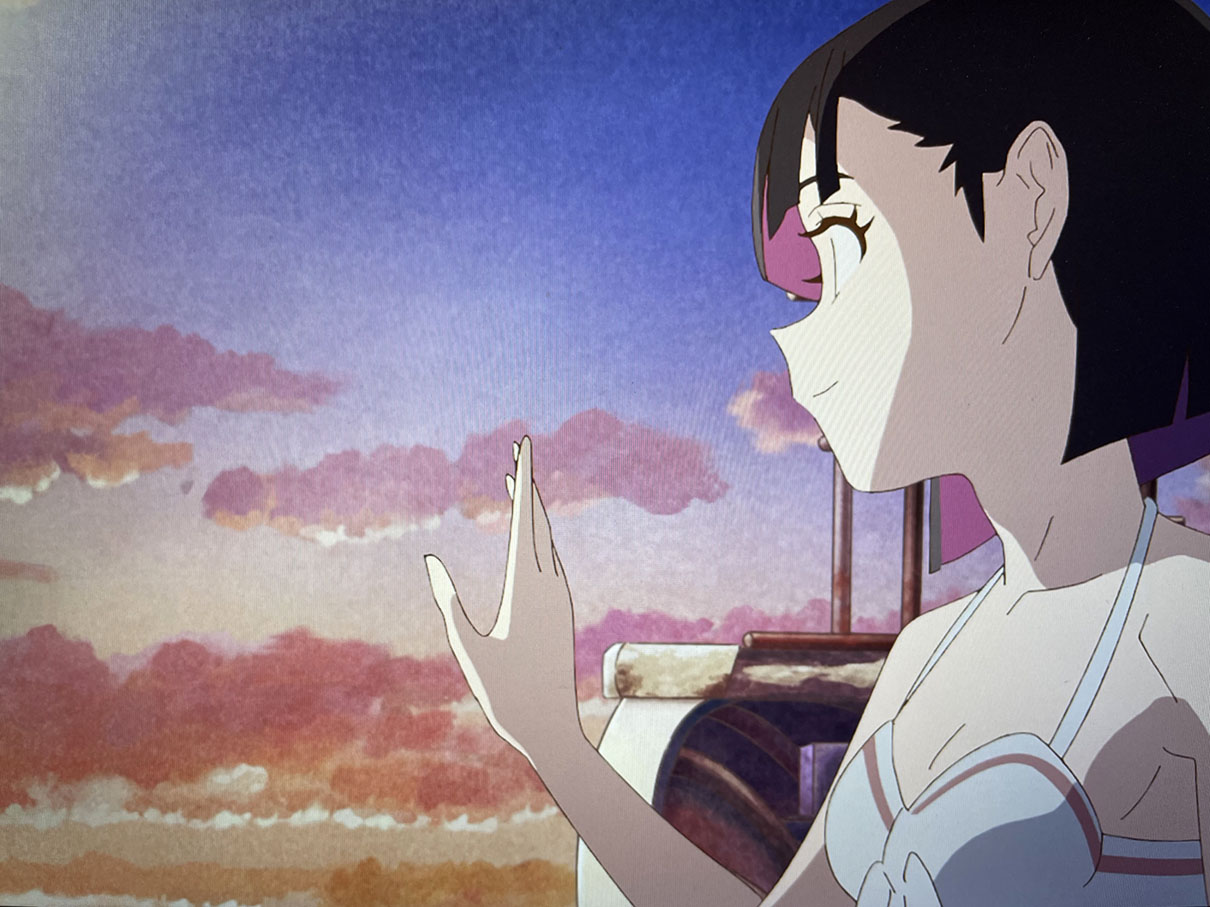

それから、なにげにこの作品、絵作りのレベルが高い。

レイアウトにセンスがある。構図がびしっと決まっている。空間の捉え方が的確で、演出効果も考えられている。あおりや俯瞰の構図がたびたび出てくるけれど破綻がない。技術が高く、クレバーなレイアウトです。

そして、作画がいい。ズバリ言って絵がうまい。シンプルな線なのに、デッサンがしっかりしていて、ちゃんと骨格と立体感が感じられる。

特に手と腕の描き方がうまい。手を描くのってめちゃ難しいんですよ。形が複雑だし、誰もが見慣れているので、絵が崩れたりごまかしたりするとすぐにわかる。本作には工具を使う手の描写がたくさん出てくるけど、どのカットもさまになっている。観ていて思わず「うまいなぁ」と感心してしまう。ものづくりがテーマの作品なので、工作する手の描写にリアリティがあることが物語の説得力につながっています。

色彩設計もいい。明るくカラフル。ほとんど影を使わないのもさわやかで好印象。髪の毛の内側が意表をつく色で塗られているのも面白い。

とにかく、観ていて気持ちがいい、刺激を受ける作品です。

音楽については、最近の作品には珍しく、オープニング主題歌とエンディング主題歌と劇中音楽(劇伴)を佐高陵平さんがすべてひとりで担当しているのがすばらしい。擬音(オノマトペ)を使ったオープニングが秀逸。サントラ盤が来年2月に出るんだそうです。今から楽しみにしてます。

※場面写はモニターをiPhoneで撮っているのでモアレが出ているのはご愛敬。

映画『時には昔の話を』

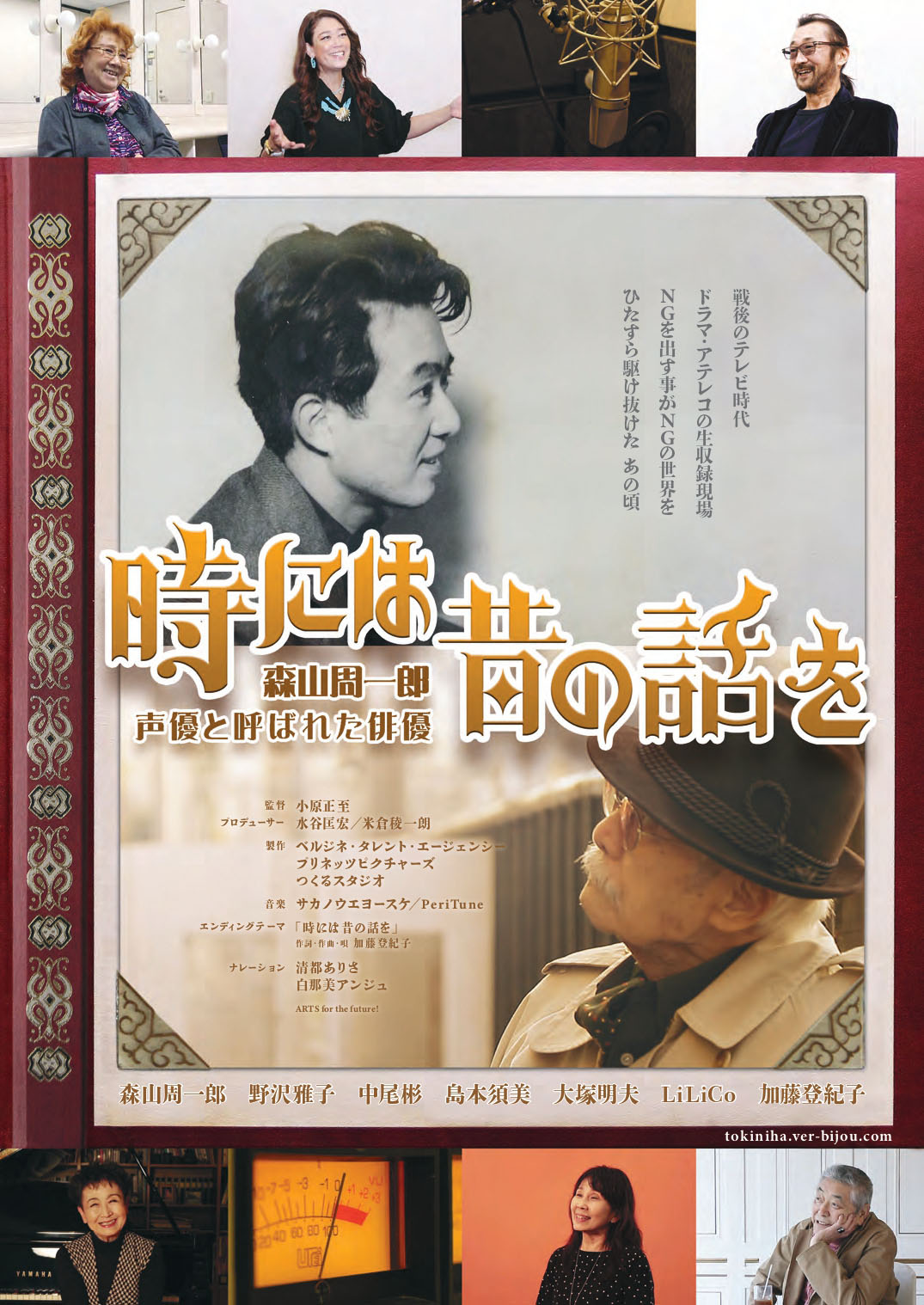

映画『時には昔の話を 森山周一郎 声優と呼ばれた俳優』

https://tokiniha.ver-bijou.com

アップリンク吉祥寺で観てきました。

俳優・声優の森山周一郎さんのドキュメンタリー映画です。

(森山さんは声優と呼ばれることを好まなかったそう)

完成・公開は森山さんが亡くなったあとになってしまいましたが、もともとは森山さんの証言を残すために企画された作品。

生前の森山さんのインタビュー映像がたっぷり観られます。

先日観た『その声のあなたへ』同様に黎明期の吹替の話が聞けて興味深いですが、それ以上に森山さんが語る激動の芝居人生がすごく面白い。

劇団東芸が立ち上がり、森山さんがそこに参加して役者として活躍を始める。

舞台は私もなじみ深い高田馬場。

森山さんが思い出の土地をめぐる場面があり、「あー、あそこか!」と思うことしばしば。

森山さんと関わった方々へのインタビューも森山さんの人柄が偲ばれてしみじみとします(笑えるエピソードも多し)。

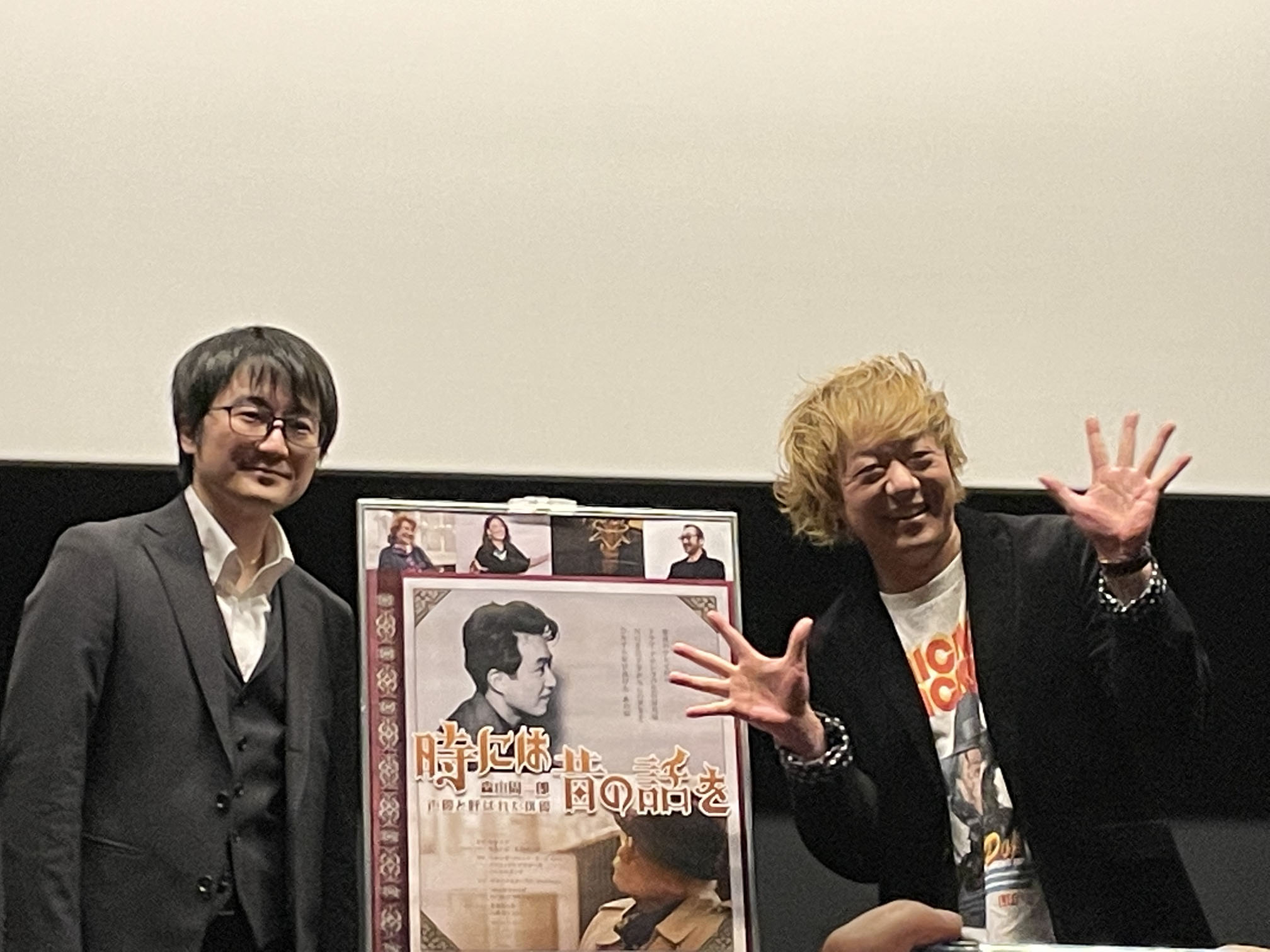

上映後、小原正至監督と音楽を担当したシンガーソングライターのサカノウエヨースケさんのトークがあり、音楽作りの裏話が聞けて貴重でした。

監督と細かくやりとりしながら作っていったとか。

監督がテンプトラック(仮の曲)を付けていたシーンにサカノウエさんがけっこう攻めた曲を付けたら、監督が曲に合わせて編集を変えたとか。

メインテーマはサカノウエヨースケさんがオリジナル曲として発表していた「NEW HOPE」をアレンジした曲だそうです。

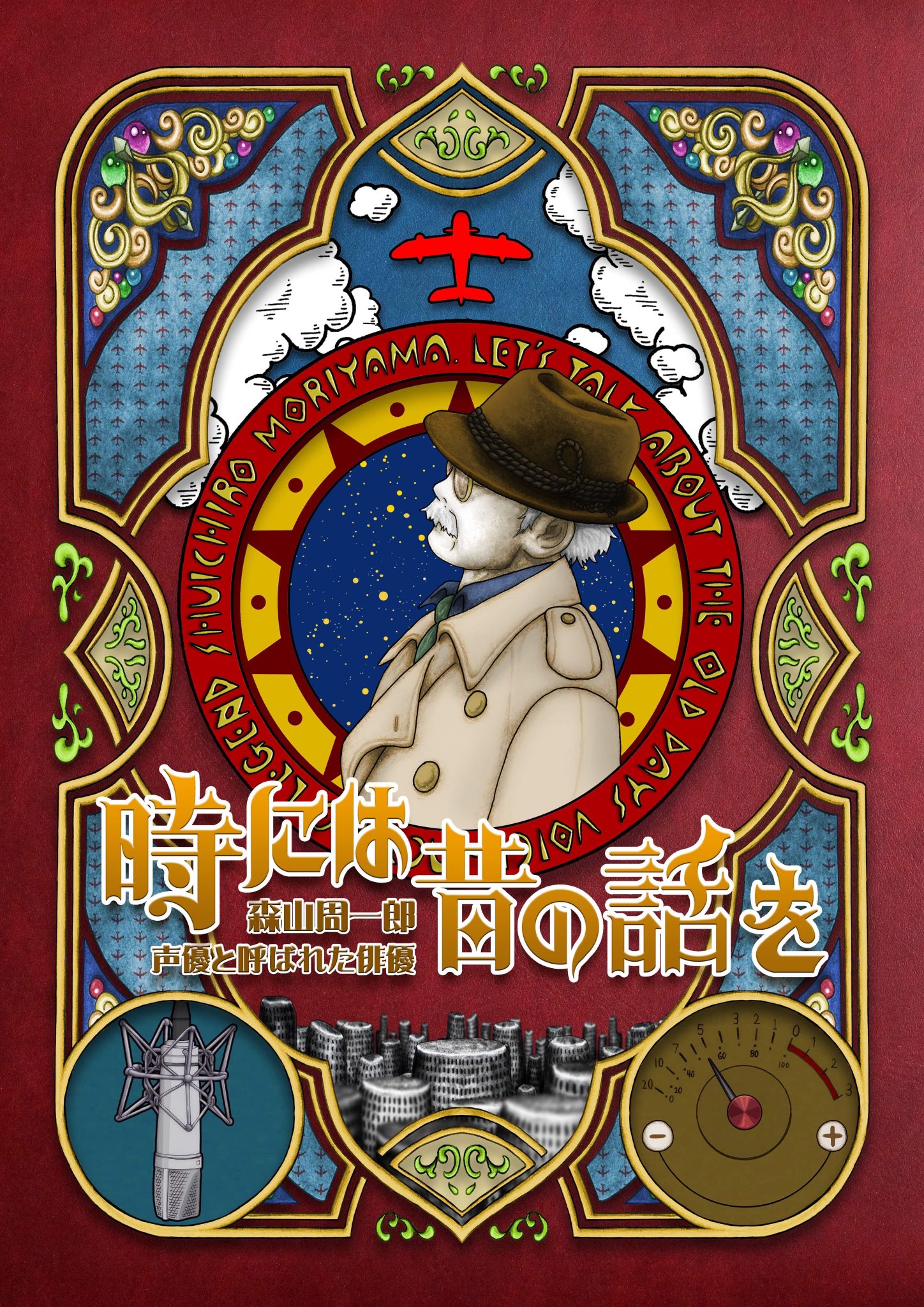

主題歌は加藤登紀子さんが『紅の豚』の主題歌「時には昔の話を」を新録音。その経緯はパンフレットに書かれています。 パンフレットの表紙は小原正至監督が描いたイラスト。アニメ映画も作る方なので絵もうまい。

アップリンク吉祥寺での上映は11月3日までなので、気になる方はお早目に。

小原監督(左)とサカノウエヨースケさん(右)

劇場に展示されている『風の谷のナウシカ』と『紅の豚』のビジュアルボード

(森山周一郎、加藤登紀子、島本須美のサイン入り)

パンフレットの表紙

以下余談。

字幕で「プロデューサーの鏡」って表記されてたのが気になりました。

わざと? 「鑑」の誤記でしょうね。

サカノウエヨースケさんは「ドキュメンタリーの劇伴」という言い方をしてました。 ドキュメンタリーだと「劇伴=劇の伴奏」でない気がしますが、やっぱり現場ではそう言いますよねー。「サウンドトラック」が本来の意味を離れて背景音楽をさす言葉として定着したようなもので。

映画『その声のあなたへ』

映画『その声のあなたへ』を劇場で観ました。

2013年に亡くなった声優・俳優の内海賢二さんの人生をたどったドキュメンタリー(一応)映画です。

内海賢二さんといえば、『魔法使いサリー』のサリーちゃんのパパをはじめ、『新造人間キャシャーン』のブライキング・ボス、『ガンバの冒険』のヨイショ、『Dr.スランプ アラレちゃん』の則巻センベエなど、数々の個性的なキャラクターを演じた方。吹替洋画世代の私は、スティーブ・マックイーンの吹替や007シリーズの悪役の声(007本人も演じてるけど)が記憶に焼き付いています。

映画『その声のあなたへ』はレジェンドから若手まで、声優や音響監督が内海賢二の仕事ぶりと人柄を語る内容。その証言から、黎明期から現在までの「吹替」の歴史も浮かび上がってきます。

大変貴重な証言が聞けるし、内海さんがいかに愛されていたか、また人を愛したかも知ることができて感動的です。

しかしこの映画、ドキュメンタリーではあるけれど、聴き手はアニメイトタイムズの記者・結花という架空の人物であるという複雑な構造。

『永遠の0』みたいな構成で、内海賢二さんに興味を持った結花が取材を始めるというストーリーじたてになってます。観ているうちに気にならなくなるのですが、フィクションなのかドキュメントなのか、最初のうちはちょっと混乱します。

まあ、正攻法のドキュメンタリーだと、もっと普段着のインタビューというか、照明や衣装なども気を使わない方がリアルになるので、これはこれで映画的でよかったかもしれません。

結花を演じるのは、自身も賢プロダクション(内海賢二が立ち上げたプロダクション)に所属する声優の葵あずささん。映画の冒頭に『魔法陣グルグル』をみて声優にあこがれる少女の姿が描かれますが、これはフィクションではなく葵あずささん本人の思い出を再現したものらしいです。映画が進むにつれ、葵あずさが演じる結花なのか素顔の葵あずさなのか、境界があいまいになっていきます。

いっそ「葵あずさが聞く内海賢二」というドキュメンタリーにしたほうがよかった気もしますね。

内海さんが出演した作品の映像の引用などもあり、そのままパッケージにはできないかもしれないので、気になる方は劇場でぜひ。

☆内海賢太郎×榊原有佑監督『その声のあなたへ』対談インタビュー〈前編〉

☆内海賢太郎×榊原有佑監督『その声のあなたへ』対談インタビュー〈後編〉

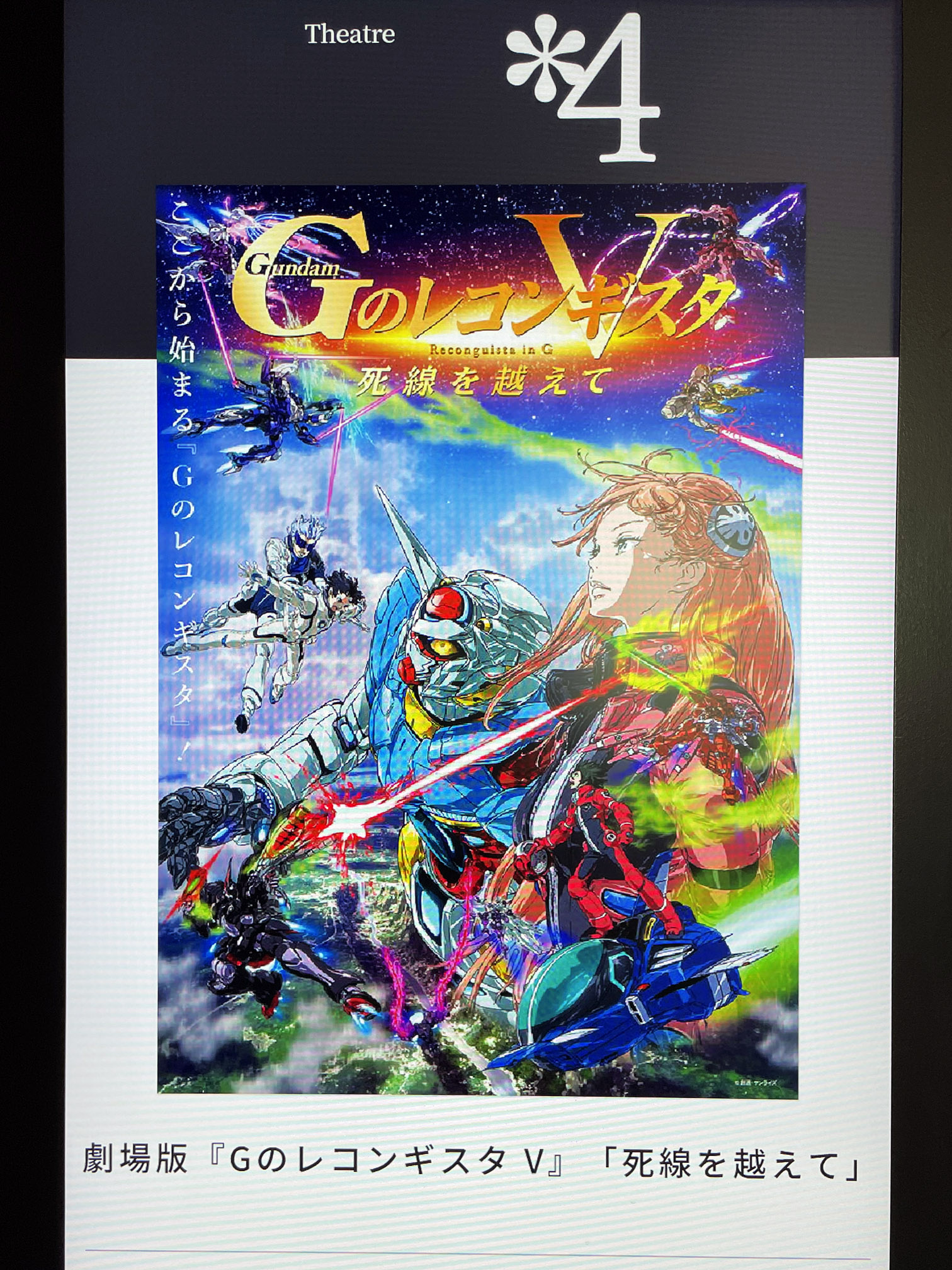

劇場版Gのレコンギスタ

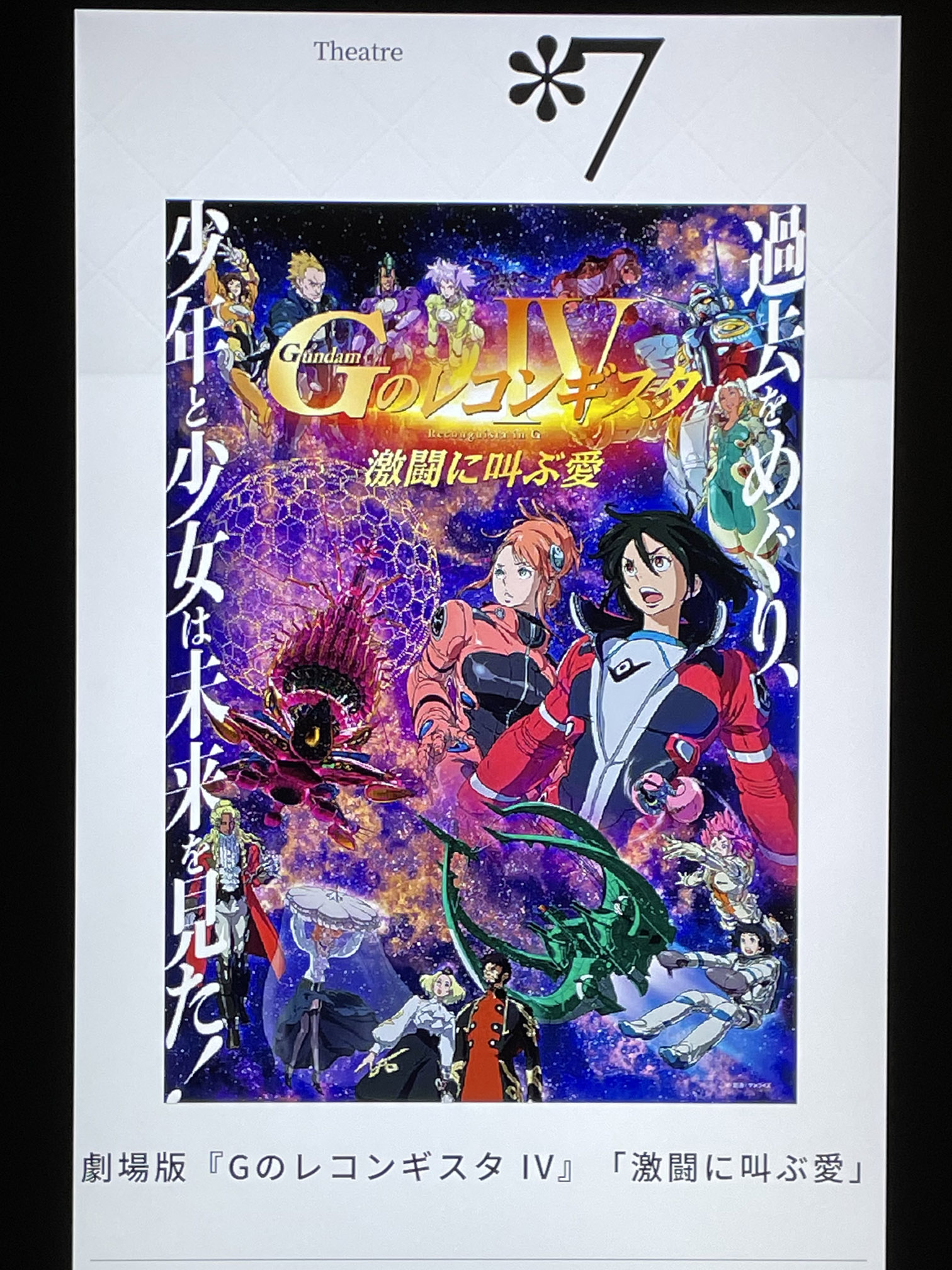

『劇場版Gのレコンギスタ IV』と『同 V』を観てきました。

実は不覚にも『III』を劇場で見逃したので、以降はソフトか配信でもいいかな、と観るのを迷っていたのです。

が、『IV』の上映終了間近になってサントラ盤が劇場限定販売と知り、「これは観て買うしかない」と(購入には座席指定券か半券が必要)。

幸い、アマプラで『III』を観ることができ、木曜日に『IV』の最終上映回を、金曜日に『V』を鑑賞。

気合を感じる映画でした。劇場で観て正解です。

計算されたレイアウト、テンポの速い編集、細部まで気を配った作画など、集中力が必要な映画で、ちょっと目を離すと置いて行かれそう。しかし、これが新しい世代の観客には気持ちよいテンポと密度なのかもしれません。

富野さん元気だ。

「これを見せたい、伝えたい」という気持ちがびしびし伝わってくる。劇場の空間で観てこそ心に迫って来るものがありました。

目的のサウンドトラックもゲット。

ハセガワダイスケが歌う「カラーリング バイ G-レコ」を含む全10曲約30分を収録。

菅野祐悟さんの音楽はクラシック的な香りがあり、ドラマティックな中にも品がある。トゲトゲした曲がないのがGレコらしい。3分を超える長い曲が多く、聴きごたえあります。

売り切れた劇場もあるそうですので、気になる方はお早目に。

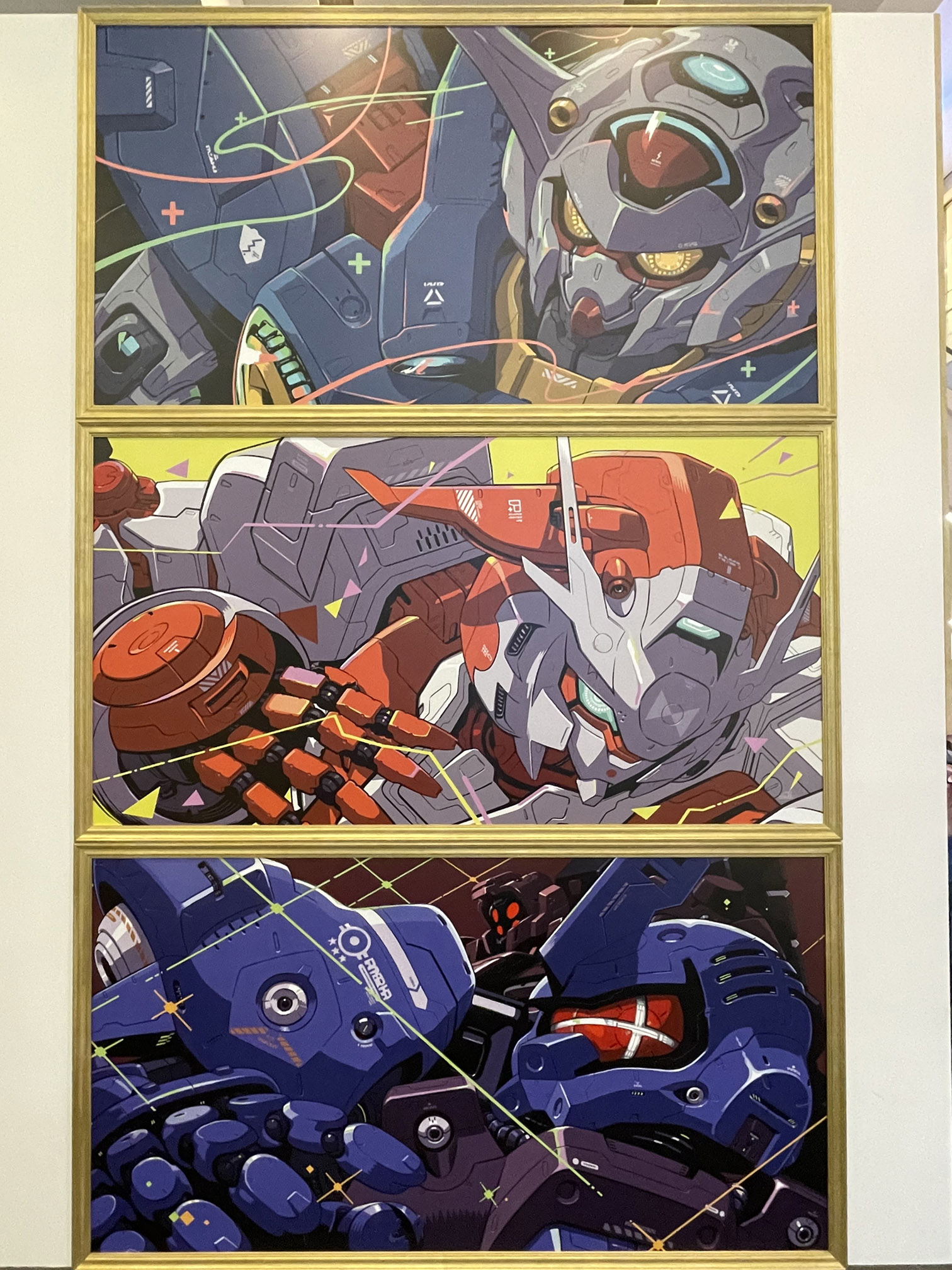

新宿ピカデリーでは、1階ロビーで『Gレコ』を特集したディスプレイを展示中。『Gレコ』Blu-rayジャケットイラストとともに、『Gのレコンギスタ』『伝説巨神イデオン』『戦闘メカザブングル』等の富野作品の企画書を展示。「富野由悠季展」風で、なかなかマニアックでした。

TAROMAN

7月18日からNHK Eテレで深夜に放送されている帯番組『TAROMAN』がなかなかイカれてます(ほめてます)。

岡本太郎の絵画や彫刻をモデルにした怪獣(番組内では奇獣と呼ばれている)が登場する「特撮活劇」(公式サイトでの呼称)です。岡本太郎の展覧会のPRも兼ねた番組のようです。

TAROMANというのは70年大阪万博のシンボル「太陽の塔」が人間型になったみたいな巨大ヒーロー。

もともと岡本太郎の作品は60~70年代当時から怪獣っぽいと言われてました。実際、岡本太郎は映画『宇宙人東京に現わる』で宇宙人をデザインしているし。シュールレアリスムや古代美術の流れを汲む点でも、ウルトラ怪獣に通じるところがあります。

だから、岡本太郎の作品が怪獣になるのは古くからの怪獣ファンにとってはすごく納得できることでした。今までやりたくても誰も大っぴらにはやらなかっただけでしょう。

『TAROMAN』の面白いところは、昭和の特撮ヒーロー番組という設定で作られているところ。画角も昔のテレビのサイズに合わせたスタンダードだし、映像もざらざらしたフィルムっぽい感じに仕上げられている。

やってることは相当むちゃくちゃです。TAROMANはまともに怪獣と戦うわけではない。番組自体が「なんだこれは!」という岡本太郎の言葉をテーマに作られているので、ヒーロー番組とはかけはなれたシュールな展開ばかり。

でも、それが爽快です。岡本太郎イムズともいうべき、常識破壊の爆発力がある。いろいろなことに気を使って無難な展開に終始してしまう物語や映像作品に対するカウンターになっています。

あと、最近の特撮番組はヒーローばかりが注目される傾向がありますが、以前紹介した『KJファイル』といい本作といい、怪獣に焦点を当ててるのが「怪獣ファン」としてはうれしいです。

全10話なので今週で終わってしまいますが、「まとめて再放送」が予定されているので、見逃した方はぜひ観てほしいです。

「まとめて再放送」は、

7月30日(土)深夜25時(第1話~第5話)、31日(日)深夜24時45分~

KJファイル

7月10日深夜から始まった1回5分のミニ番組『KJファイル』が予想以上に面白かった。

☆公式サイト:https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/kjfile/

「KJファイル」とは「怪獣ファイル」。

毎回オリジナル怪獣を紹介するアニメ番組です。

ほほう、ゲキメーションか。

『銭天堂』でもやってるし、いまやそんなに珍しくないぞ。

でも、レトロな昭和挿絵風の怪獣描写がなかなかいい。

とか思ってたら、怪獣のテーマソングが流れてきて、呆然。

「怪獣のうた」ではなく、登場している怪獣専用のオリジナルソングなのだ。

1回5分で怪獣が2体紹介される。

もう1体のほうもオリジナルのテーマソングが流れる。

毎回、登場する怪獣の歌を作って流すらしい。

ふつうにBGMを作るより手間がかかってるのではないか。

怪獣をテーマにしたアニメ番組ということは知っていたのだけど、『ゴジラSP』みたいな、もうちょっとシリアス寄りかと思っていたので、あっけにとられてしまった。

しかし、このテイスト、60年代のソノシートみたいで懐かしい。

昭和挿絵風ビジュアルも怪獣の歌も、1怪獣2分という長さも、ソノシートっぽい。

サントラ(ソングコレクション)が出るならソノシート風に作ってほしいな。

ドラゴンボール超 スーパーヒーロー

映画『ドラゴンボール超 スーパーヒーロー』を観ました。

実は私、『ドラゴンボール』の映画をほとんど観たことがない。

『ドラゴンボール』自体、そんなに観ていない。

なので、近年の劇場版も観ていませんでした。

なぜ観に行ったかというと、音楽が佐藤直紀さんだったから。

佐藤直紀さんが『ドラゴンボール』の音楽を手がけるのはこれが初めて。

音楽が楽しみすぎて、観る前にサントラ盤を買ってしまったくらい(観るまで聴くのはがまんした)。

実際、観て…

すごかった。

開巻から目が離せず、思わず拳を握ってしまったり、感動したり…

すみません、ドラゴンボール映画なめてました。

ほぼ全編がセルルック(手描き風)3DCG。

しかし、手描きと見まがうほど自然で、動きのタイミングやスピードも気持ちいい。

東映アニメーションが進化させてきた手法の完成形と言えるのではないでしょうか。

その3DCGを生かして描かれるバトルシーンが迫力満点。CGならではの回り込みなどを巧みに使ったアクション描写に引き込まれます。

アクションシーン以外でも3DCGの特性を生かしたカットがたくさんあり、さすが、プリキュアシリーズのEDアニメーションを作ってきた児玉徹郎監督だなぁと。

楽しみにしていた音楽はといえば…

すばらしかったです!

みごとに映画音楽になっている。

アクションシーンでも効果音やセリフに埋もれず、音楽が耳に残る。

といって、主張しすぎているわけではなく、しっかり演出の一部になっている。

それでいて、ヒーローのテーマやレッドリボン軍のテーマなど、印象に残るメロディがある。劇中くり返し登場して、後半になると「あっ、また来た!」と思う。映画が終わったあとも口ずさめるほど。これは映画音楽としてとっても大事なことと思うのです。

最近の佐藤さんはテレビの仕事は少なめでもっぱら映画で活躍しています。

シリアスな実写映画の手法がこの作品にも生かされていると思います。

同時に、これだけストレートな娯楽作品も佐藤さんの最近の仕事にはなかった。

子ども向けアニメ映画は『プリキュア』以来ではないでしょうか。

場面を盛り上げ、観客を映画に没入させる。娯楽映画音楽の王道がしっかりふまえられた作品です。

この映画でいちばん驚いたのは…

エンドクレジットに歌が流れなかったこと。

実はオープニングにも劇中にも、歌はいっさい流れない。

昨今のアニメ映画としては(日本映画としても)異例の、主題歌・挿入歌のない映画なのです。

その代わり、エンドクレジットには、劇中音楽のメドレーが流れる。

劇場で思わず、じーん。

感動しました。

よほど音楽に信頼がなければ、こういう演出にはしない。

佐藤直紀さんの仕事は、みごとにそれに応えてます。

この映画、「アベンジャーズ」に代表されるマーベル映画をけっこう意識してると思うのですね。

でも、「意識してる」くらいであって、真似してるとは思わない。

海外セールスを強く意識した作品ということでしょう。

エンドクレジットに劇中音楽のメドレーが流れて終わるのもマーベル映画っぽい。

そして、佐藤直紀さんの音楽は、アラン・シルヴェストリやマイケル・ジアッキーノの音楽にぜんぜん負けてない。

むしろ、この作品をきっかけに海外作品でも活躍してほしい。

それだけパワーのある映画であり音楽でした。

アニメファンのみならず、サントラファンもぜひ見るべし。

劇場のディスプレイです。

サントラ発売中!

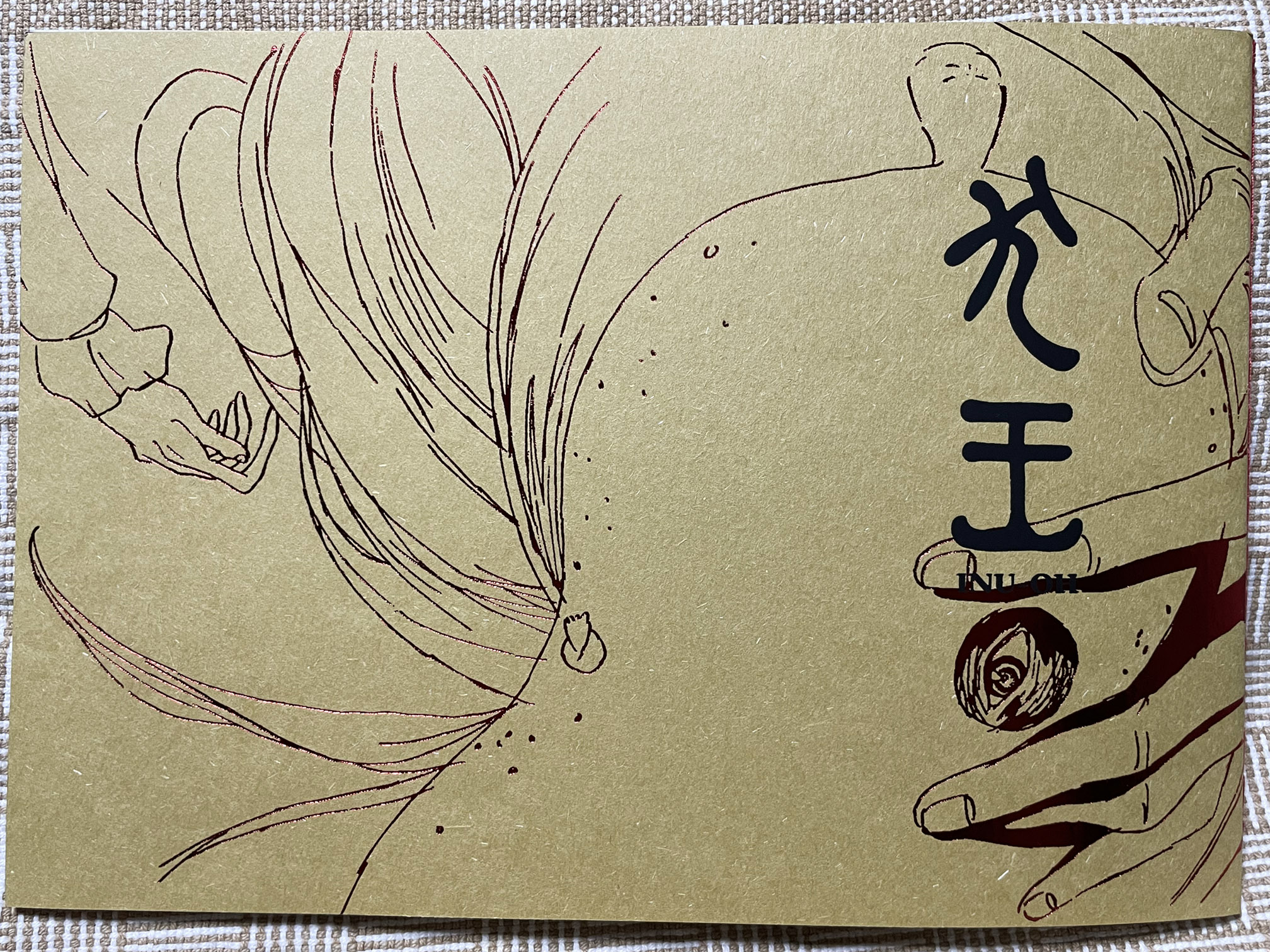

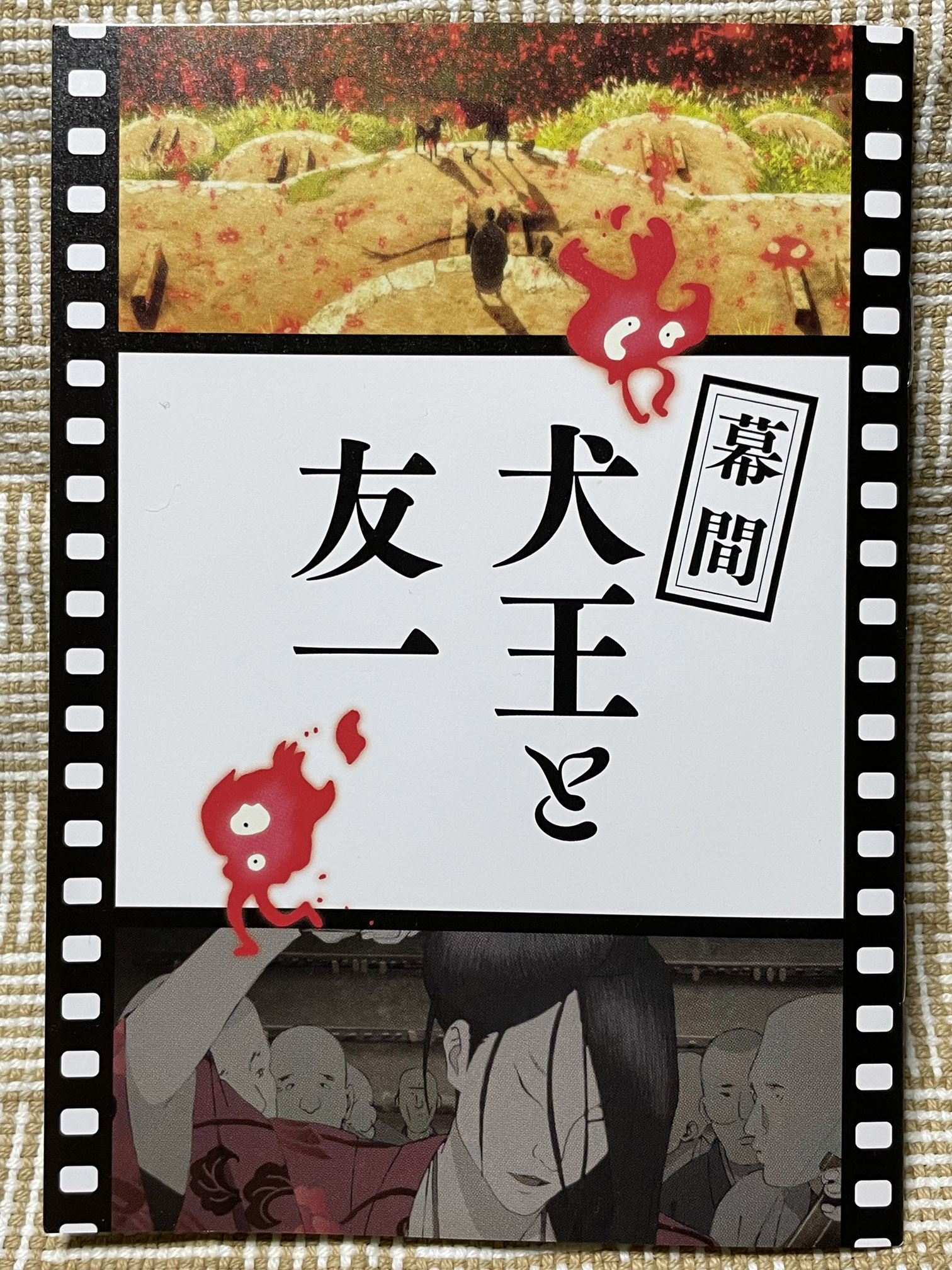

犬王

湯浅政明監督の最新作、映画『犬王』を観ました。

「観た」というより、「体験した」というほうがぴったり。

圧倒的な映像と音楽を浴びてくらくらしました。

南北朝から室町期の京都を舞台に、人々を熱狂させた能楽師「犬王」を斬新な解釈と映像で描くアニメーション映画。

異形の姿で生まれながらも歌と踊りに並外れた才能を発揮する犬王と平家の呪いで盲目になった琵琶法師・友魚(ともな)が出会い、新しい音楽と舞を披露するポップスターとして人気を集めていく。ふたりの友情と葛藤がドラマとなります。

監督もインタビューで語ってるのでネタバレでないと思いますが、『どろろ』+ロックミュージカル、みたいな作品。

圧巻は友魚が琵琶をかき鳴らし歌うライブシーンです。

室町の京の都にロックサウンドが鳴り響く。

もちろん、琵琶からエレキギターの音がするわけがない。都の人々にはそのくらい新しい音楽に聴こえているという演出なのでしょう。

音楽は『あまちゃん』『いだてん』の大友良英さん。

もともと大友さんはアヴァンギャルドな音楽を作っていた人なので、前半の現代音楽的な音楽が「本領発揮!」という感じで面白い。

見せ場のライブシーンは臨場感にあふれ、エネルギッシュです。

ただ、ここまであからさまにロックにしなくてもよかったのでは…?

ロックへのオマージュが強すぎて、つい、ほかの映画が頭に浮かんでしまう。

もっと、邦楽とロックが融合したような、わけのわからない音楽であったほうが物語に合っていたのではないかな…。

大友さんだったら、そういう音楽が作れたと思うのです。

バレエを思わせる終盤の犬王の舞のシーンも同じくで、序盤の異形の体を持て余したような踊りが迫力があった。

カオスのほうがエネルギーがあったと思うのですね。

とはいえ、聴いたこともない新しい音楽を作るのも難しいし、共感も得づらい。

表現のスタイルとしてロックやバレエを選んだのは、考えた末の落としどころかなと思いました。

ないものねだりを書きましたが、アニメファン必見の作品であるのはたしか。

ちょっとグロいシーンもありますが、心ゆさぶられる体験をしたいという方、お奨めします。

機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島

映画『機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島』を観ました。

『機動戦士ガンダム』TVシリーズ第1作の1エピソードをふくらませた新作アニメ映画。監督は第1作のキャラクターデザイン・作画監督を務めた安彦良和。第1作の雰囲気と現代的な解釈・描写が絶妙にブレンドされています。

これはガンダムファン以上に安彦良和ファンが観て楽しい作品ではないでしょうか。

なんたって、キャラクターの表情や芝居が安彦さん描く漫画のコマそのまんま。観ていてニヤニヤしてしまいました。

ガンダム映画としては、また会えると思ってなかったあんなキャラやこんなキャラの登場にときめきました。

第1作の音楽を何曲かアレンジして使ってるのもいい。そのアレンジの仕方がひとひねりあっていい。

せっかくだから、第1作のために録音されたものの一度も使われなかった子どもたちのテーマ(ハイジのBGMみたいな曲)も使ってほしかったなー。