腹巻猫のブログです。

主にサウンドトラックやコンサート、映像作品などについて書いています。

旧ブログのアーカイブはこちら ⇒ gekiban.sblo.jp

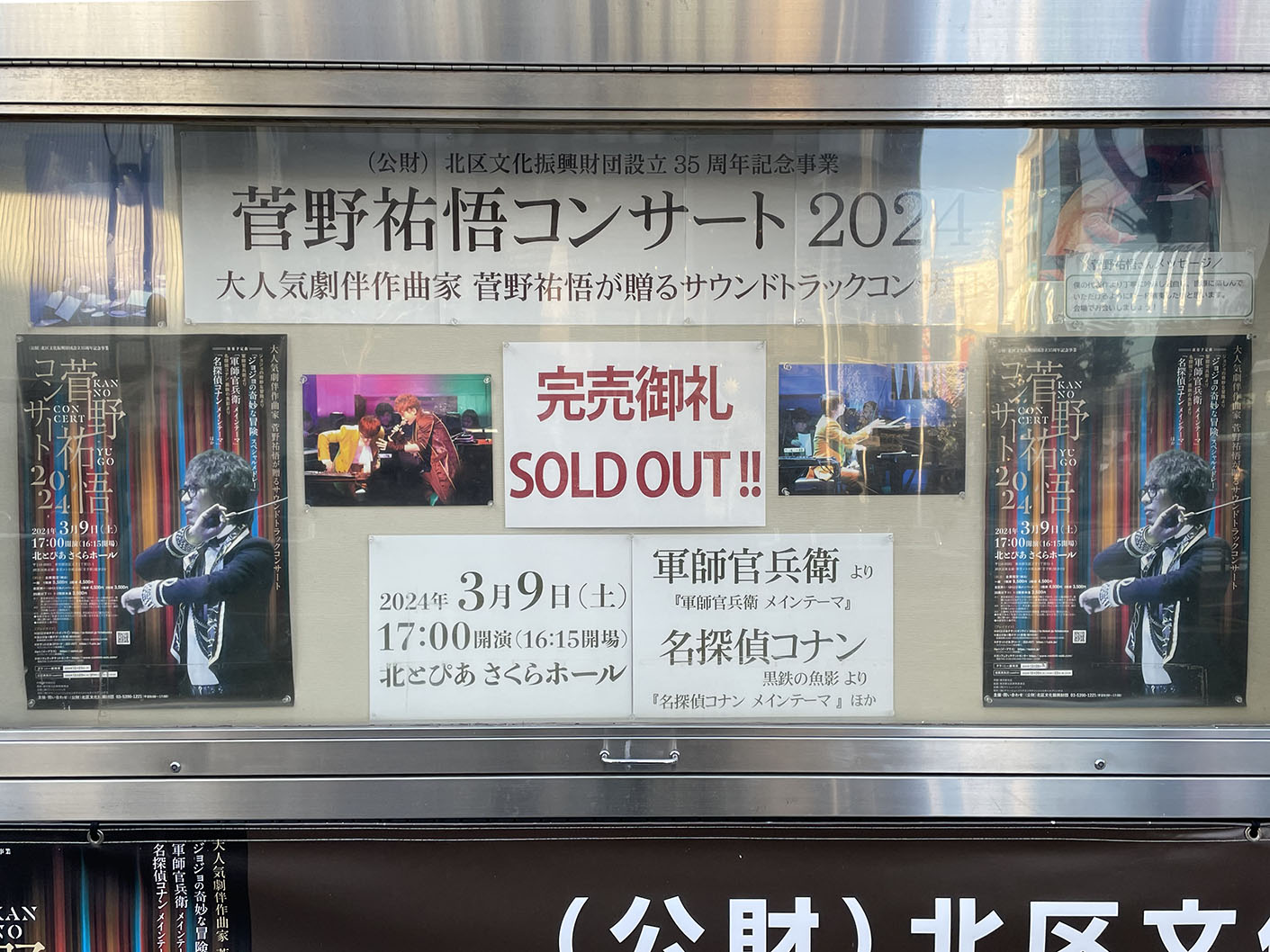

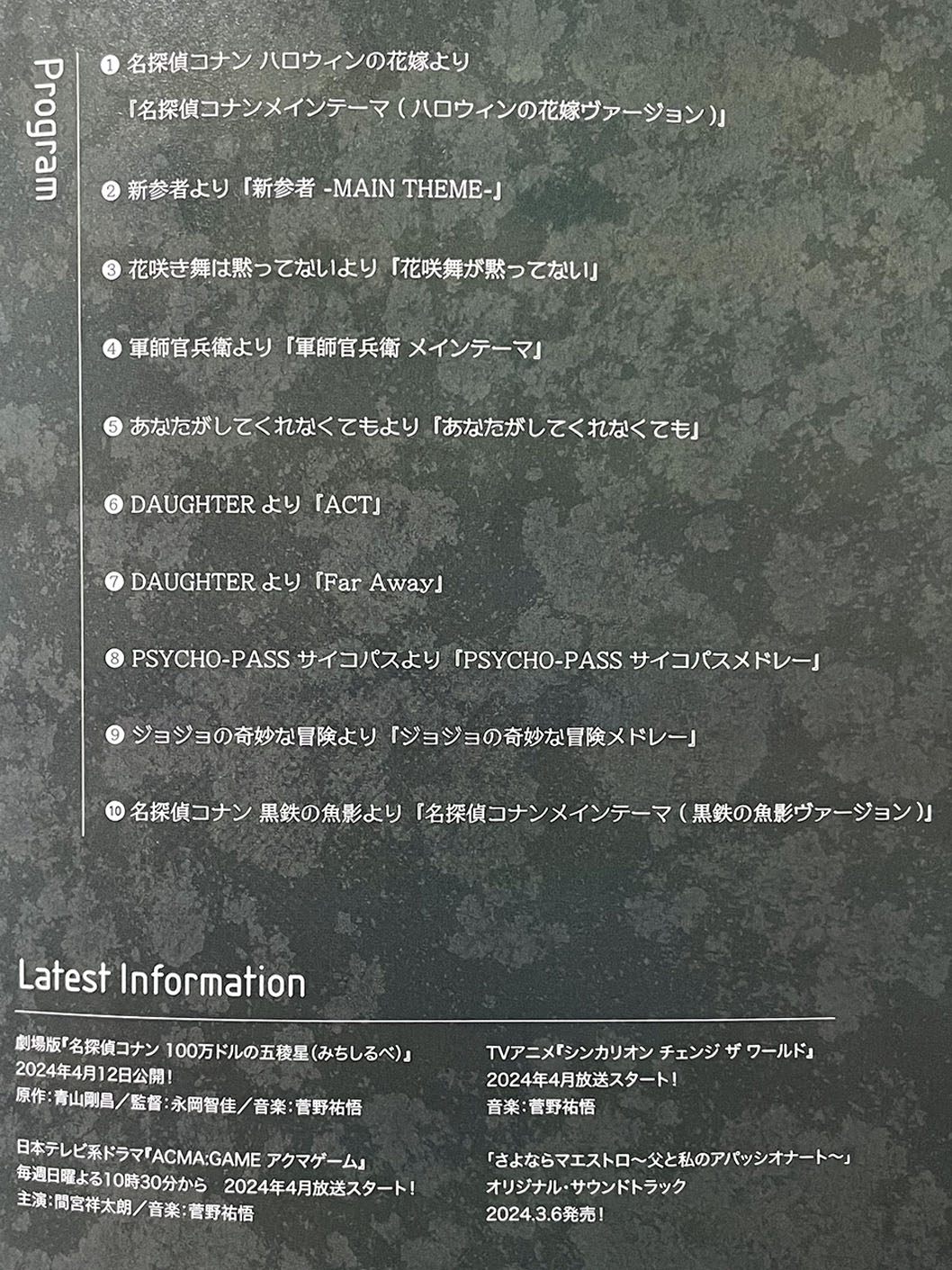

菅野祐悟コンサート2024

3月9日、北とぴあ さくらホールで開催された「菅野祐悟コンサート2024」に足を運びました。

北区文化振興財団設立35周年記念事業「北とぴあ国際音楽祭2023」の一環としての開催。

北区民はチケットが割引価格で買えるので、初めて菅野さんのコンサートを聴きに来たという北区民の方も多かったと思います。

いつも派手な衣装で登場する菅野さん、今回は全身真赤なスーツでステージに現れて、拍手喝采を浴びてました。

演奏は、コロナ禍前のコンサートでおなじみだったフルオーケストラ編成ではなく、菅野さん自身によるピアノ/キーボードとダブルカルテットの弦、コントラバス(エレキベース持替)、ギター、トロンボーン、サックス各1という小ぶりな編成。

しかし、アレンジや演奏に工夫があり、満足度は高い。

よいコンサートでした。

大野克夫さんから引き継いだ劇場版『名探偵コナン』のテーマ曲を最初と最後に配し、第1部はテレビドラマの音楽中心、第2部は映画とアニメ音楽中心の選曲。

第1部では、会場のお客さんからキーワードをもらって菅野さんが即興で曲を作るコーナーも。

スタイリッシュな曲とゆるいMCのギャップが楽しく、菅野祐悟コンサート初心者にも「菅野祐悟ってどんな人?」というイメージが伝わったと思います。

打ち込みのバックトラックを流しながら演奏する現代のサウンドトラックならではの曲もあり、多彩なサウンドが楽しめました。

なかでも、ピアノ、トロンボーン、サックスのトリオで演奏された『軍師官兵衛』メインテーマがよかった。いつもはオーケストラの演奏で聴いている曲が、この日はしゃれたフランス映画のテーマ曲みたいに聴こえて新鮮でした。

クライマックスは、アニメ『PSYCHO-PASS サイコパス』からのメドレーとアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』からの処刑用BGMメドレー。

特に『ジョジョ』コーナーでは菅野祐悟コンサートの常連さんが立ち上がって踊り始めるいつもの光景が見られ、「ああ、菅野さんのコンサートが帰って来た」と感慨深かったです(私は座ってましたけど)。

アンコールはオリジナルシンガー・青木カレンさんのヴォーカルで『昼顔~平日午後3時の恋人たち~』から「Never Again」と『カイジ ファイナルゲーム』からトロンボーンソロをフィーチャーした「END TITLE」、そしてこの日のために菅野さんが書き下ろしたオリジナル曲のピアノソロで終演。

サイン会に並ぶ人の長い長い列を見ながら、会場をあとにしました。

菅野さん、5月にもイベントが予定されているそうなので、楽しみにしています。

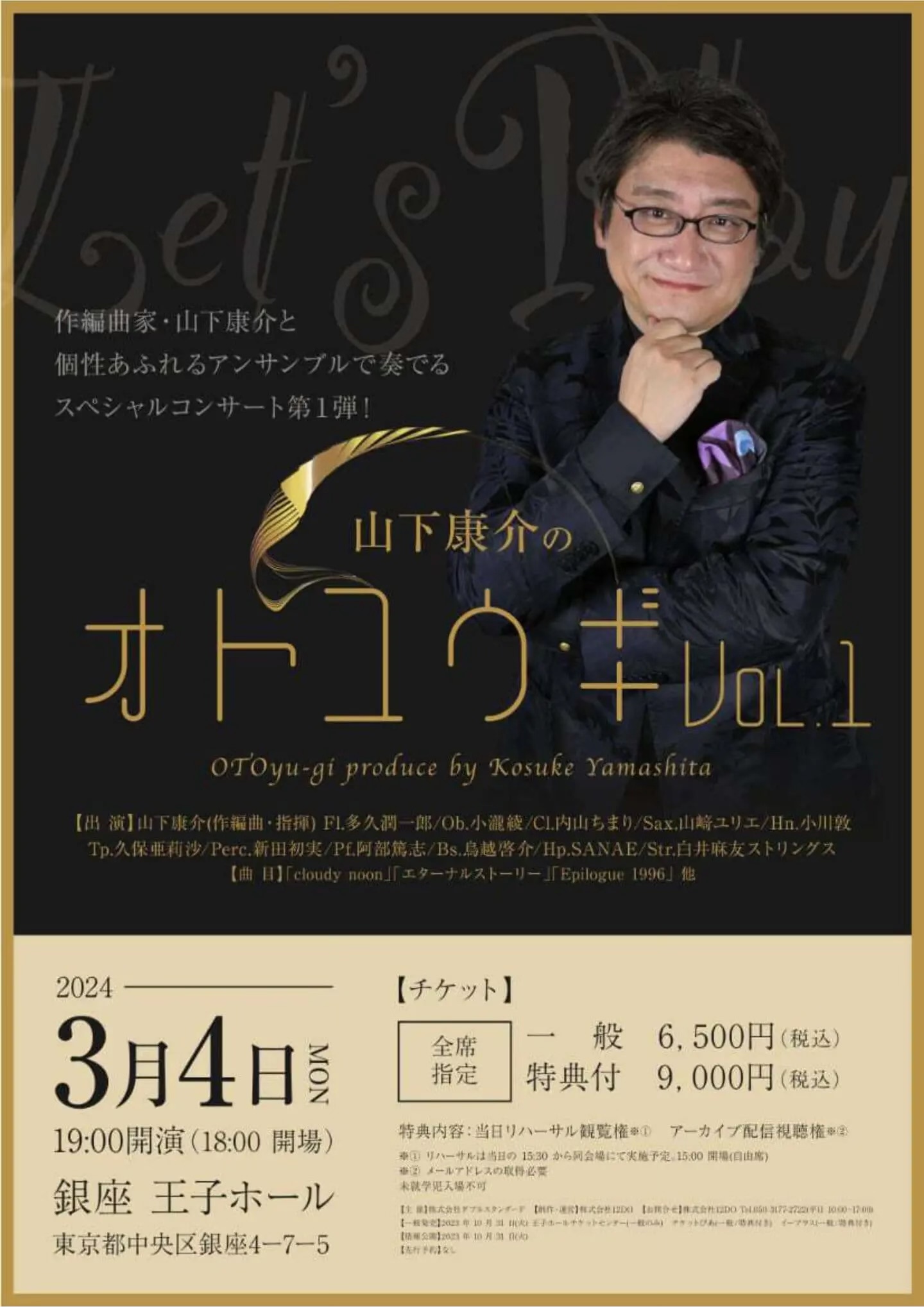

山下康介のオトユウギ Vol.1

3月4日に銀座・王子ホールで山下康介さんのコンサート「山下康介のオトユウギ Vol.1」が開催されました。

諸般の事情により配信でリアルタイムで拝聴いたしました。

すごくよかった!

書き下ろし曲あり、音大の卒業制作の曲あり、そして、映画・ドラマ・ゲームなどの音楽たっぷり。

『信長の野望』『花より男子』『クロサギ』『この空の花 長岡花火物語』『美の巨人たち』などなど。

ハイライトは『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』からのBGMメドレー!

小編成ゆえにメロディーやオーケストレーションのよさが際立ちますね。

演奏もすばらしい!

配信チケット販売中ですので、気になる方はぜひ!

アーカイブ配信は公演1週間後くらいから始まるそうです。

詳細とチケットは下記から

https://12do.co.jp/yamashitakosuke.html

タイトルに「Vol.1」とあるのでVol.2も期待しています!

フィルフィルコンサート「GEKIBAN!」

2月11日にミューザ川崎シンフォニーホールで開催されたフィルフィル(フィルムスコア・フィルハーモニック・オーケストラ)コンサート「GEKIBAN! -Anime Symphonic Journeys-」に足を運びました。

よかった!

堪能しました。

まさに「こういうのが聴きたかった!」というコンサート。

60年代の『ジャングル大帝』から70年代『宇宙戦艦ヤマト』、80年代『風の谷のナウシカ』、90年代『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』『ポケットモンスター』『ONE PIECE』、00年代『機動戦士ガンダムSEED』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』、10年代『進撃の巨人』『ULTRAMAN』、20年代『機動戦士ガンダム 水星の魔女』『すずめの戸締まり』と幅広い年代をカヴァーし、かつ90年代以降が厚いプログラム。

企画にかかわったオーケストラメンバーの年齢層を反映した選曲なのでしょう。

結果、「アニメ音楽の現在」が浮かび上がる好プログラムになっていました。

また、このコンサートが「GEKIBAN」と名付けられていることに隔世の感がありますね。

演奏曲中いちばんの驚き&感激は川井憲次さんの『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』からの1曲「謡III-Reincarnation」。

なんと、コーラスで西田和枝社中が登場。本物ですよ!

パシフィコ横浜国立大ホールで「川井憲次コンサート2007」を聴いて以来の生演奏体験でした。

川井憲次さんがステージで曲の誕生秘話を話してくれたのも実にぜいたく。

『すずめの戸締まり』も、RADWIMPSとともに作曲を手がけた陣内一真さんとオーケストレーションを担当した戸田信子さんの対談形式で曲解説があり、非常に興味深く聴くことができました。

佐橋俊彦さんの『機動戦士ガンダムSEED』はタイムリーな選曲(選曲時は意図してなかったかもしれませんが)。「交響組曲」版のスコアだったので、オーケストラの鳴りもよく、コンサート一番の「シンフォニックなカッコよさ」を堪能しました。

続いて演奏されたのが大間々昴さんの『機動戦士ガンダム 水星の魔女』からメインテーマ「The Witch From Mercury」。ダイナミックなオーケストラに女声ヴォーカリーズが絡む曲で、重厚さとケレン味を兼ね備えた曲調はまさにガンダム。聴きごたえ満点です。

締めくくりが鷺巣詩郎さんの『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』からの3曲。うち2曲はコンサート初演だそうで、『GHOST IN THE SHELL』に並ぶ感激でした。TV版でなく新劇場版からの選曲というのもナイス。エヴァの音楽は年々進化し、リッチになっていますから。

「あの曲も聴きたかった」と言い出すときりがないですが、オリジナルスコアの手配や権利上の問題など、さまざまな条件をクリアしての内容だそうですから、ここまで集められたことがすばらしい。特に近年の作品はコンサートで演奏するだけでも縛りがあったりしますからね。毎度ながら、フィルフィル代表・戸田信子さんの熱意と人望に感嘆します。

大変と思いますが、ぜひ第2弾を期待したい!

そして、次回のフィルフィルコンサートは8月19日にジェリー・ゴールドスミス特集だそうですよ!

こちらも今から楽しみです!

《セットリスト》

続きを読む:フィルフィルコンサート「GEKIBAN!」

「サントラサーカス2」終了しました

1月28日に浅草〈ニュー酒場フレンズ〉で開催されたDJイベント「サントラサーカス2」にたくさんのご来場、応援ありがとうございました!

主催の小久保さんが用意した大きな幟に仰天です。

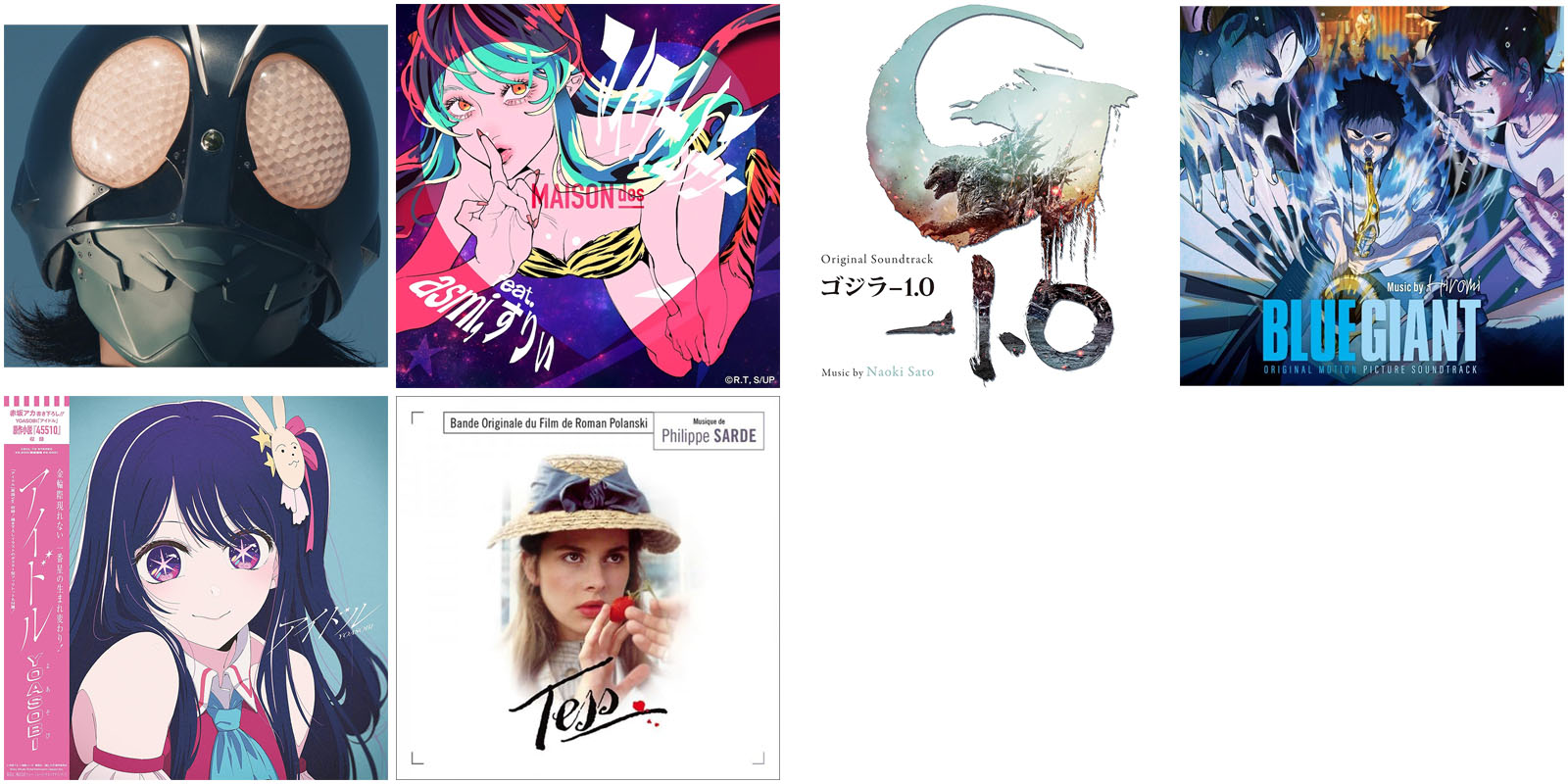

私は「2023年劇伴大賞番外編」として、先日の「Soundtrack Pub#44」で紹介できなかった2023年の映像音楽を流しました。

セットリストは下記。

01. Pink/Lizzo(映画『バービー』より)

02. 未来を変える/fox capture plan(ドラマ『ブラッシュアップライフ』より)

03. 時をかけるな、恋人たちのテーマ/王舟(ドラマ『時をかけるな、恋人たち』より)

04. かわいらしい天使/大橋恵(TVアニメ『私の百合はお仕事です!』より)

05. 幸せをもたらす砂糖菓子/椿山日南子(TVアニメ『シュガーアップル・フェアリーテイル』より)

06. トットちゃん興奮する/野見祐二(アニメ映画『窓ぎわのトットちゃん』より)

07. Gift/Myuk(アニメ映画『北極百貨店のコンシェルジュさん』より)

08. Hatred Tornado/菅野祐悟(配信アニメ『PRUTO』より)

09. 大空位時代(TVシリーズver.)/菊地成孔/新音楽制作工房(ドラマ『岸辺露伴は動かない』より)

10. 終焉/川井憲次(アニメ映画『ゲゲゲの謎 鬼太郎誕生』より)

11. ヒーローの出番です!/深澤恵梨香(TVアニメ『ひろがるスカイ!プリキュア』より)

12. This Wish/Ariana Debose(アニメ映画『ウィッシュ』より)

13. ミラキュラスTVシリーズ オープニング・テーマ/Lou, SQVARE(アニメ映画『ミラキュラス レディバグ&シャノワール ザ・ムービー』より)

BtoB

Fablemans/John Williams(映画『フェイブルマンズ』より)

お楽しみいただけたら幸いです。

あらためて、声をかけてくれた小久保さん、一緒に参加したDJのみなさま、そして聴いてくれたみなさま、ありがとうございました!

SoundtrackPub【Mission#44】終了しました!

1月20日に開催した「Soundtrack Pub【Mission#44】2023年劇伴大賞」無事終了しました。

たくさんのご来場、応援ありがとうございました!

特集「2003年劇伴大賞」では、参加者の持ち寄りで2023年の映像音楽シーンを振り返りました。

映画・ドラマ・アニメ・ゲーム…と幅広い作品が並び、SoundtrackPubらしいラインナップになったと思います。

みなさんの映像音楽との出会いのきっかけになれば幸いです。

私が紹介したのは以下の3タイトルでした。

「機動戦士ガンダム 水星の魔女」

「シン・仮面ライダー」

「テス」(1980)完全版

また、ゲストDJの柴田佑介さん、ビル今亭さんもありがとうございました!

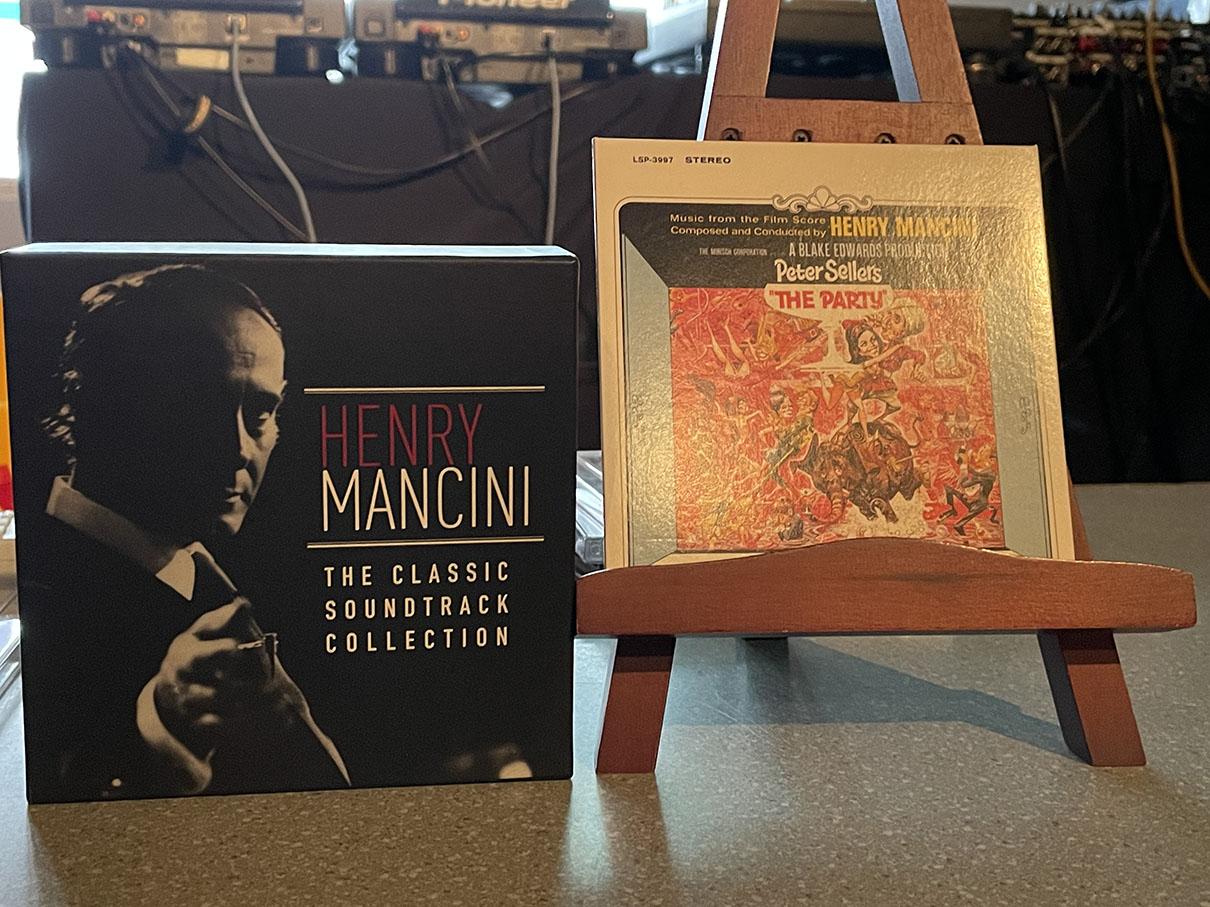

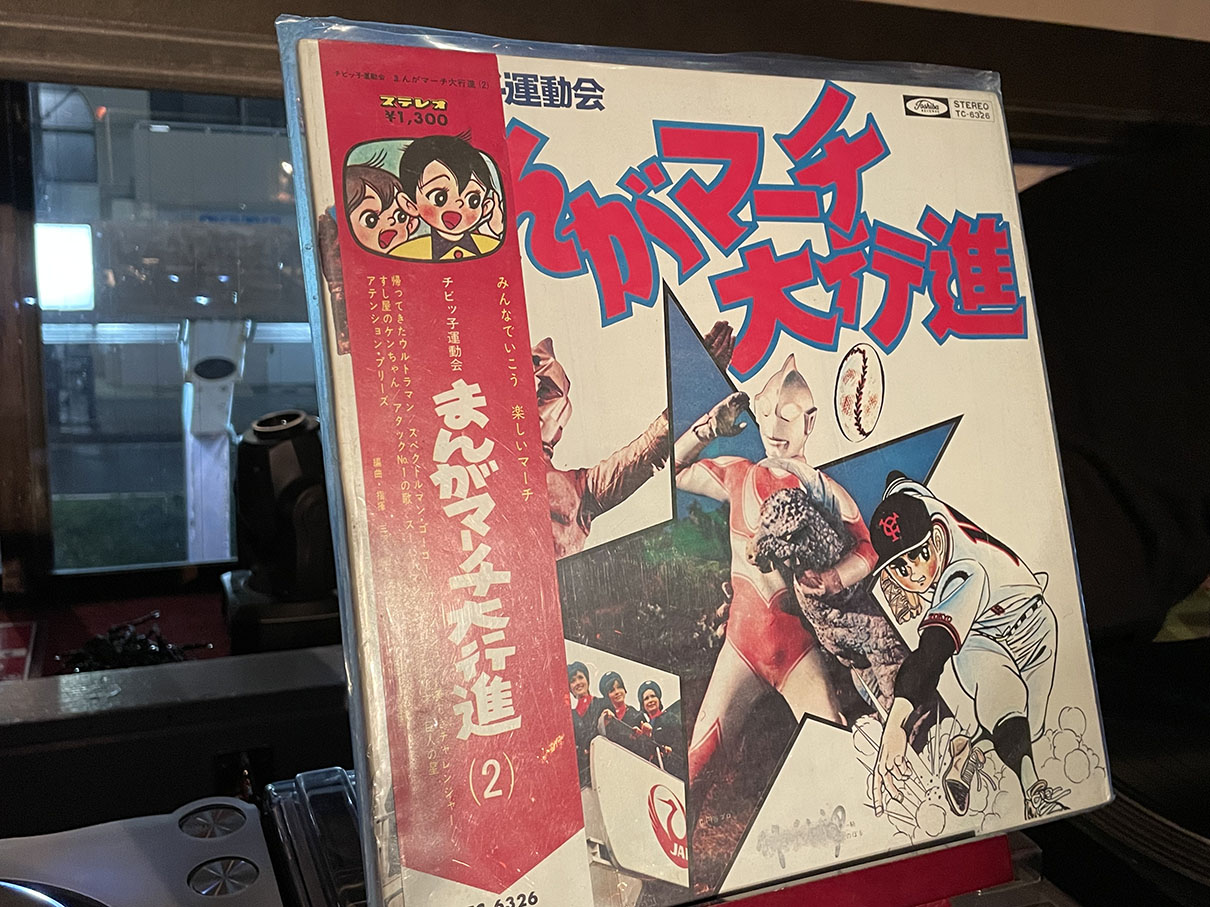

ヘンリー・マンシーニなど50~60年代のジャジーな曲を中心に回してくれた柴田さん、貴重な「テレビまんがマーチ」コレクションを披露してくれたビル今亭さん、それぞれに個性的なDJで楽しませていただきました。

次回開催は未定です。

開催が決まったら、公式サイト、SNS等でお知らせします。

またお会いしましょう!

MIQ40デビュー周年記念コンサート

1月7日、品川区のきゅりあん小ホールで開催された「MIQデビュー40周年記念コンサート +1新たな伝説へ」に足を運びました。

パワフルでソウルフルなヴォーカルで人気のMIQさんが、『戦闘メカ ザブングル』の挿入歌「HEY YOU!」でメジャーデビューしたのが1982年。コロナ禍で開催が延期されていた40周年記念コンサートがついに実現しました。

休憩をはさんで2時間半ほどのステージ。デビュー当時と変わらぬ、いや、さらにパワフルになったヴォーカルを堪能しした。

バックの演奏はキーボード、ドラムス、エレキベース、エレキギターの4人と女声コーラス2人のみ。シンプルな編成ゆえ、ヴォーカルの魅力が際立ちます。

3月9日には大阪公演も予定されているので、楽しみにしている方のためにセットリストの紹介は控えますが、新アレンジによるアニメソングのセルフカバーやジャズのスタンダードナンバーなどは聴きどころですよ。特に印象に残ったのは、ニューミュージックの名曲のカバー。いやー、よかった。

あらためて、MIQさん、デビュー40周年おめでとうございます!

東京公演は終了しましたが、現在、配信チケットを販売中。1月14日23時59分まで観られるので、会場に行けなかった方も、もう一度楽しみたいという方も、ぜひご利用ください。

☆MIQデビュー40周年記念コンサート配信チケット販売サイト(1月14日20:00受付終了)

会場で販売していた40周年記念アルバムはこちらで購入できます。

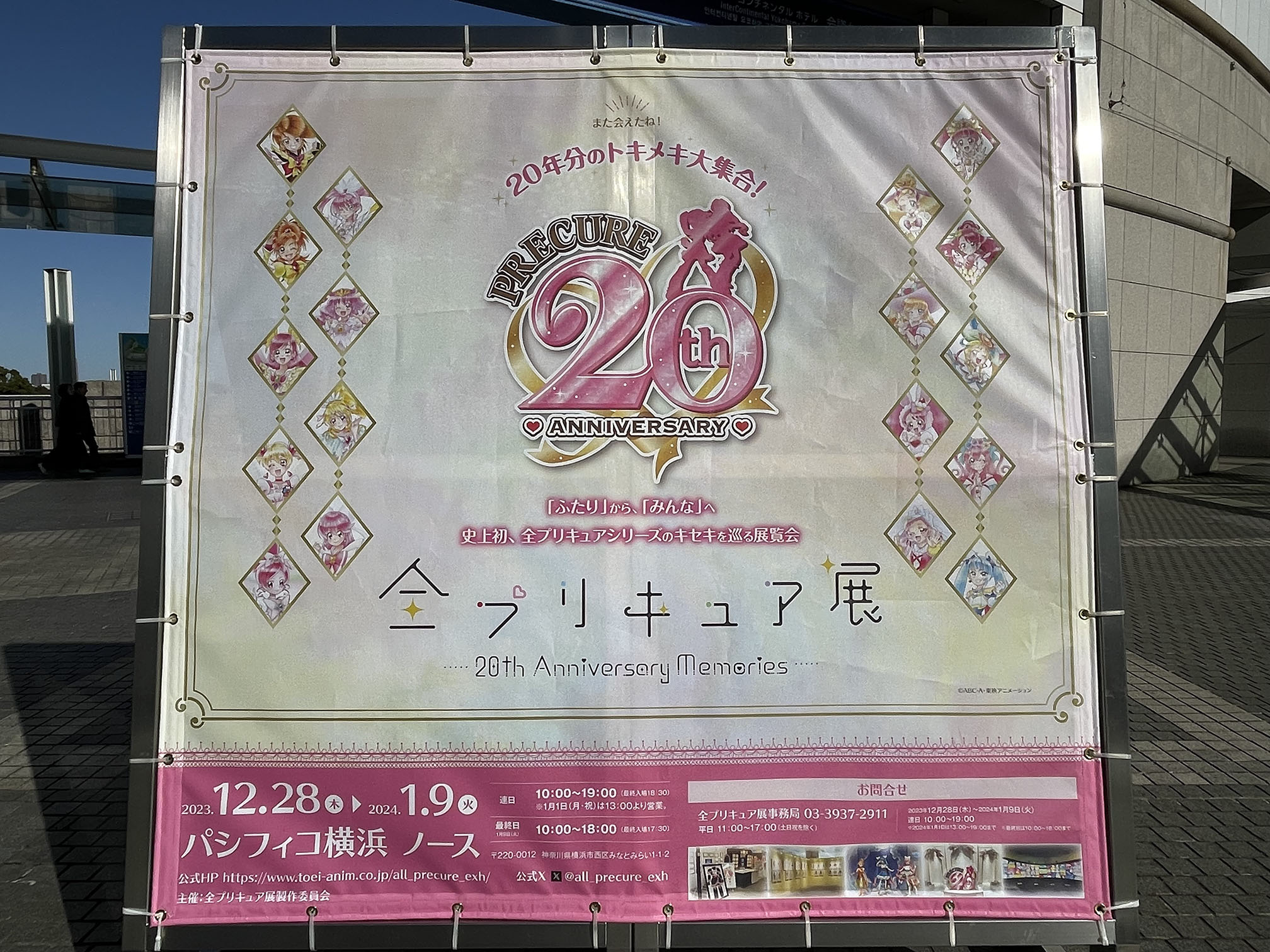

全プリキュア展@横浜

12月28日から1月9日までパシフィコ横浜ノースで開催されている「全プリキュア展」に、元旦から行ってきました。

昨年2月に池袋サンシャインシティで開催されていたときにも行ったので、「今回はよいか」と思ったのですが、行ってよかった。

展示内容は基本的に同じなのですが…

まず、会場が広い。池袋展よりも展示スペースが広々しているので、ゆったりと観られます。

ベビーカーを押した家族や車いすで来場されている方もいましたが、通路が広くとられているため、スムーズに移動できたようでした。

池袋展では隅に押し込められていた悪役のコーナーも、専用スペースがとられて広々。

プリキュアの等身大フィギュアコーナーも、池袋展ではスペースの都合で歴代ピンクしかいなかったのが、今回は全員そろっています。壮観です。背面も見られるのがうれしいところ。

また、池袋展ではなかった『ひろがるスカイ!プリキュア』の展示が追加されているのも見どころ。

放送中の最新プリキュアとあって、展示コーナーは大人気でした。

あと、けっこう空いているんですね。池袋展は連日予約で満員だったのが、当日券が出ています。正月ということもあるし、同じ関東で池袋展があったので横浜展は見送っている人が多いのかもしれません。

そのぶん、ひとつひとつの展示をじっくり時間をかけて見ることができました。

続きを読む:全プリキュア展@横浜

2024年、あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

長年温めているけれど実現していない企画を、今年はなんとかしたいなぁ…と願ってます。

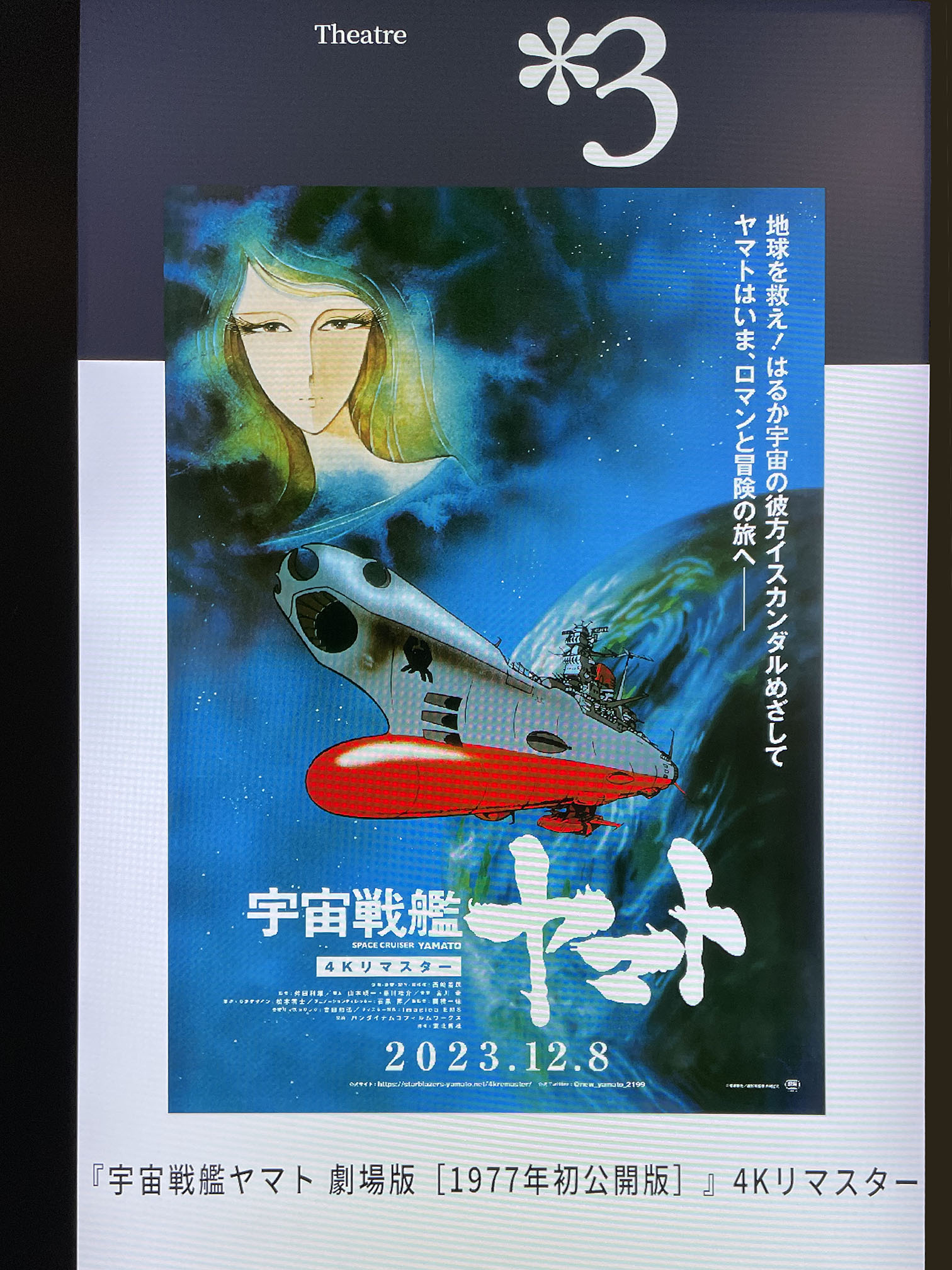

「宇宙戦艦ヤマト」1977年初公開版

新宿ピカデリーで12月30日と31日の2日間だけ限定公開されている「劇場版『宇宙戦艦ヤマト』1977年初公開版」を観ました。

やったー!

1977年当時、地元の東映パラスで観たのと同じだよー

というのも、これまでDVD等で観られた「スターシャ死亡編」は初回公開版とはセリフや編集が一部異なる別ものだったんです。

個人誌「劇伴倶楽部」にもそのことを書いたのですが、なにせ証拠がないので、記憶違いという可能性もぬぐえず。

しかし、今回「初公開版」と銘打ったヴァージョンを観て、自分の記憶が間違いでなかったと確信が持てました。

そうですよ。 これが私の「劇場版ヤマト」です。

少し説明しましょう。

12月8日から2週間限定で4Kリマスターされた劇場版『宇宙戦艦ヤマト』が公開されていました。そちらは初公開版とは編集が異なり、最後にTV版の25話のエピソードが挿入される、いわゆる「スターシャ生存編」です。

1977年初公開版は、ヤマトがイスカンダルに着いたらスターシャがすでに死んでいたという衝撃の展開(といっても事前に情報が流れていて、みんな知ってましたが)。イスカンダルに着いてからのエピソードが新作映像で挿入されています。こちらは「スターシャ死亡編」と呼ばれています。

しかし、翌年の『さらば宇宙戦艦ヤマト』の公開にあわせてTVで劇場版『ヤマト』が放送された際には、スターシャが生きているヴァージョン(「生存編」)になっていて、「えっ?」と驚いた記憶があります。

以降は「生存編」が標準になりました。

「死亡編」は『新たなる旅立ち』以降の続編につながらないことから、「正史ではない」とされて、オフィシャルなヤマトの歴史からははずれてしまったそうなのです。

しかし、1977年当時、劇場になんども通った私にとっては、「死亡編」こそが「劇場版『宇宙戦艦ヤマト』」なんですよ。

正史でなくなったからといって「死亡編」は封印されていたわけではないです。

DVD等には映像特典扱いで収録されていました。

しかし、これが問題で、私が記憶している劇場版ヤマトとは違っていたんです。具体的には、イスカンダル星を目前にしたときの沖田艦長のセリフが初公開版では新録だったのが、DVDではTV版に戻ってしまっていたりする。

なんでも、初公開版のネガが行方不明になっていて、もとに戻せなくなっていたのだとか。

それが、このたび奇跡的にネガが見つかって、4Kリマスターを経て公開されたというわけ。さらに音声も磁気テープの素材が発見されて、各段に音がよくなっています。

長年のもやもやが晴れて、すっきりしました。

あと、今回、「生存編」と「死亡編」を続けて劇場を観ることができて、映画としては「死亡編」のほうがまとまってるなぁとあらためて思いました。

「生存編」の古代守とスターシャのエピソードがどう考えても蛇足なんです。

なぜなら、ガミラス本星の戦いでドラマは終わっているから。

あとはエピローグなんですよ。

それに、七色星団でボロボロになり、ガミラス本星でボロボロになったヤマトがイスカンダルにたどりついたら、スターシャも死んでいて、最後は沖田艦長の死で幕を閉じるという、ある種、非情なトーンが劇場版(「死亡編」)の味わいなんだと最近思うようになりました。

敵も味方も傷ついて、悲劇ではないんだけど無条件のハッピーエンドでもない。戦争の虚しさと「これでよかったのか?」という余韻が心に残ります。

TV版は冒険の旅ですが、劇場版(「死亡編」)は戦記物としてまとまっている印象です。たとえて言うなら、TV版は『アルゴ探検隊の大冒険』(もしくは『西遊記』)で、劇場版は『ナバロンの要塞』みたいな感じ。

劇場は満席。

みんなこれが観たかったんだよね。

できれば、もっと多くの劇場で、長く、初公開版が観られるようになってほしいです。

1977年初公開版(「死亡編」)は4Kリマスター版Blu-rayに収録されていますので、気になる方はぜひどうぞ。

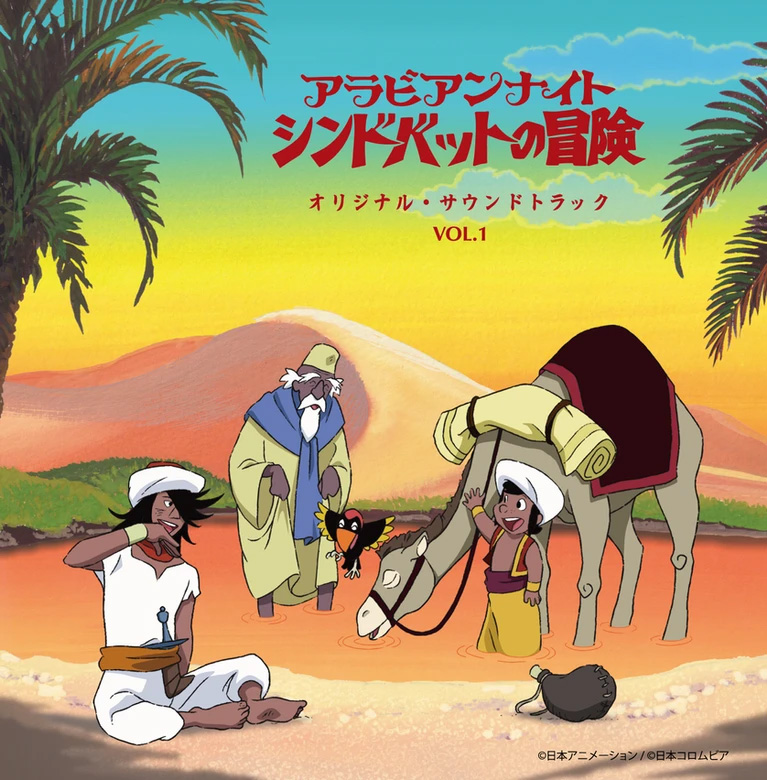

アラビアンナイト シンドバットの冒険 オリジナル・サウンドトラック

一部のアニメ音楽ファンのあいだで「いつ発売されるのだろう?」とうわさだったTVアニメ『アラビアンナイト シンドバットの冒険』のサウンドトラックCDが、12月22日についに発売されました。

『アラビアンナイト シンドバットの冒険』は1975年~1976年に放送された日本アニメーション制作のTVアニメ。「アラビアンナイト(千夜一夜物語)」を原作にアニメ化した、名作アニメのカテゴリに入れてもよい作品です。なお、「シンドバッド」ではなく「シンドバット」と表記しているのが本作の特徴。

音楽は菊池俊輔先生。主題歌は堀江美都子さんが歌っています。

数年前、フジアニメーションという独立レーベルからサウンドトラックが発売されるとアナウンスがあったのですが、なかなか発売されず、待つことしばらく…。

ようやく発売になったというわけです。

ちなみに私は特に(構成・解説などに)かかわっていません。

本作の音楽集アルバムはこれが初。しかも、「VOL.1」というのですから、続巻もあるのか!と期待がふくらみます。

いまのところAmazon等のメジャーなショップには置いていませんが、サントラ専門ショップ〈ARK SOUNDTRACK SQUARE〉さんで取り扱いが始まりました。送料は450円なので、メーカー直販よりお得です。また、一度の注文につき何枚でも同額ですし、1万円以上購入すると送料は無料になるので、この機会にほかのサントラも一緒に入手してもよいかもしれません。